CULTURA|OPINIÓN

CULTURA|OPINIÓN

El siguiente texto fue parte de la presentación del libro “El Navegante” de Armando Roa Vial, una traducción homónima del clásico poema anónimo anglosajón del siglo IX.

«Vuelvo a pasar por el corazón», es decir «recuerdo» y veo a un padre caminando con su hijo a la hora del crepúsculo («la hora del pensar profundo») en la playa de Santo Domingo, el retoño le comparte una las primeras versiones que acaba de traducir de un poema anónimo anglosajón del siglo IX. «Al compás del trajín de las olas» hablan del destino épico de los viejos lobos de mar, «esos seres anónimos fraguados en el sacrificio y la integridad».

El padre –con las batallas del mar de fondo– escucha la lectura de su hijo y se conmueve con «el clamor del protagonista ante sus compañeros caídos, la añoranza de lo irremediable», ambos se miran y se diluyen en el contorno de la espuma.

Pasaron dos décadas de aquella caminata y el hijo publicó el libro y escribió al final del prólogo: «Para él (mi padre), dondequiera que esté, emprendido ya su zarpe definitivo, vayan entonces estos versos».

El recuerdo que acabo de compartir no lo viví, pero lo leí y lo imaginé; considero que vida, lectura e imaginación son un mismo diálogo que conforma la verdadera dimensión de los días.

Entré una mañana del 2005 a la librería de la Editorial Universitaria, antes había estado en una librería de viejo viendo primeras ediciones que sólo podía contemplar y no adquirir. Entré a la librería de aquella mítica Editorial con una ansiedad «como de año nuevo», había tomado dos o tres cafés expresos y los pasillos me parecían andenes de alto tránsito.

Me detuve en un mesón frente a un pequeño libro titulado “El navegante”, traducido por mi profesor –de ese entonces– Armando Roa Vial. Lo leí completo y de pie como ocurre con los momentos en que somos antenas y nos penetra un rayo. Lo compré y lo custodié hasta que en una mudanza se extravió.

Pasaron los años y nunca volví a encontrar ese ejemplar, pero en mi memoria siempre quedó el recuerdo de ese hijo compartiendo unos versos con su padre al atardecer frente al mar pacífico. El navegante se transformó en eso, el poema anónimo anglosajón del siglo IX se ensanchó con esas líneas provenientes de los fragmentos de la memoria. Aquel momento familiar fue una última estrofa escrita por un copista emocionado.

Es un honor poder publicar hoy –en medio de un planeta que naufraga y que descubre sus vanidades– este fragmento de vida y mar, recolectado y hurdido por un «hombre de hallazgos», como llama Volodia Teitelboim a Armando en el «Post Scriptum» de esta edición.

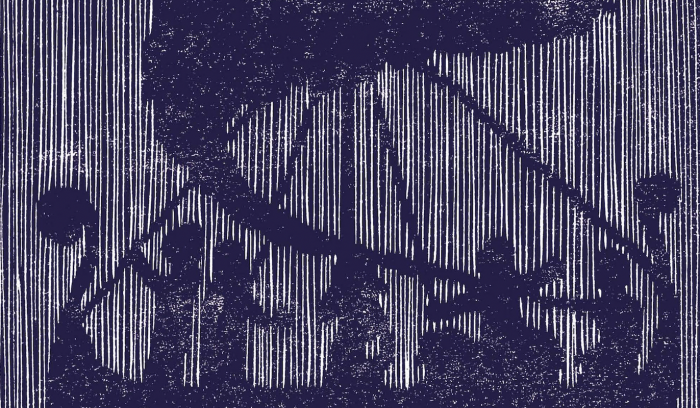

Hacer libros es otra forma de habitar el mundo, una zona donde los detalles son continentes y cada palabra impresa es un habitante que liga la esperanza de la creación. Esta edición tiene la huella de la madera en su portada y portadillas, creación de Manuel Solar Montory, quien ha conectado los milenios a través de los surcos del tallado. Cada ejemplar impreso está foliado por el calígrafo Humberto Olea, quien como un amanuense medieval ha sostenido y numerado cada libro. El diseño y diagramación fue hecho por mi compañero de varias batallas, Felipe Cabrera Almuna y la corrección de pruebas fue hecha por la poeta, novia lunar y correctora de pruebas, Micaela Paredes.

Por último, debo confesar que este libro ha sido hecho en el muelle, pocos días antes de zarpar y comenzar una nueva aventura editorial, desde ese lugar este acto cobra más sentido y dan ganas de agitar el pañuelo y romper la botella en la proa. Quiero agradecer, agradecer y agradecer el milagro de poder navegar juntos.