Opinan Poli Délano, Juan Forch, Omar Saavedra Santis y José Leandro Urbina

Opinan Poli Délano, Juan Forch, Omar Saavedra Santis y José Leandro Urbina

Las contradicciones de la literatura del exilio: poco interés y alta producción de obras

Si el exilio se convirtió en un tema incómodo durante la transición, como todos los dramas relacionados con la dictadura, con la literatura vinculada al tema pasó lo propio: fue relegada, olvidada, ignorada. Sin embargo, los escritores que la padecieron respondieron a esa indiferencia con la publicación de múltiples textos que abordaron la temática tanto del punto de vista estético como político.

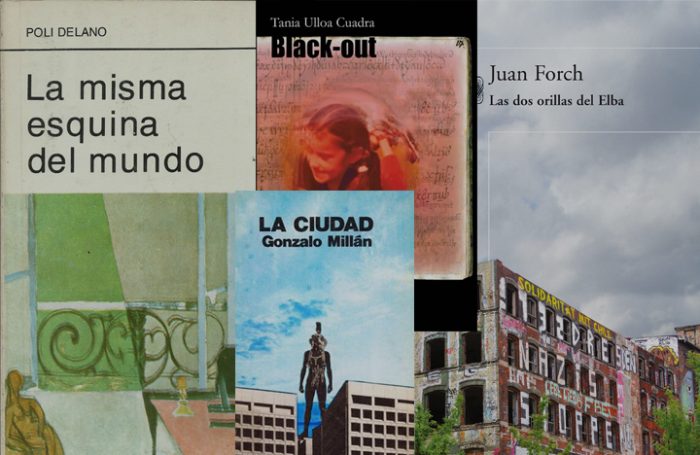

El ex asesor presidencial Ernesto Ottone acaba de publicar Un viaje rojo, donde habla de su largo exilio en Europa. La intérprete y escritora Tania Ulloa ha hecho lo propio, lanzando hace unos días su novela Black-Out. Y el autor Omar Saavedra Santis, que hizo gran parte de su carrera en Alemania, recientemente reeditó La gran ciudad, una novela publicada originalmente en la desaparecido República Democrática Alemana (RDA).

Todos ellos tocan, directa o tangencialmente, el tema del exilio. Ottone, recordando su carrera como funcionario comunista profesional con más de alguna anécdota tragicómica, Ulloa construyendo una historia a partir de un accidente en moto, y Saavedra Santis, con lo que califica “una novela mayor del exilio chileno”.

¿Pero qué importancia real tiene el exilio dentro de la literatura chilena? ¿Cuántas obras conocemos? ¿Qué novela del exilio se enseña en los colegios chilenos?

Si el exilio se convirtió en un tema incómodo durante la transición, como todos los dramas relacionados con la dictadura, con la literatura vinculada al tema pasó lo propio: ha sido relegada, olvidada, ignorada.

Marca a sangre y fuego

“El exilio marca a sangre y fuego, y a cada quien lo marca de forma diferente”, confiesa el escritor y publicista Juan Forch. Saavedra, exiliado al igual que él en la RDA, sentenció en la presentación de La gran ciudad: “Yo fui y me sigo sintiendo lo que soy, un exiliado chileno, incluso ahora aquí en Chile”.

En su novela Las dos orillas del Elba, Forch describe la experiencia de un hombre joven que, tras ser detenido y torturado, aterriza en la ciudad alemana de Dresde para insertarse en una comunidad de compatriotas y conocer de primera mano el “socialismo real”.

“De las tres novelas que he publicado, dos están estrechamente vinculadas a experiencias del exilio. Y, específicamente, relacionadas con el exilio en la RDA, el país de nunca jamás”, dice.

“Sentí que estaba huyendo de mi Chile, de mi destino. Traicionando también. Y qué, quizá, me había salvado. Que había vuelto a la vida después de estar tanto tiempo con la cara de la muerte ante mis ojos”, escribe Forch en la novela ya nombrada.

El exilio como incesto

Forch comenzó a escribir sobre su propia experiencia tras el retorno de la democracia, pero lo cierto es que el género comenzó inmediatamente después del golpe.

“La primera oleada de escritores chilenos exiliados se dedicó a escribir sobre la realidad pregolpe y postgolpe porque eran escritores que se oponían a la dictadura de Pinochet y el estar en el exilio les permitía continuar participando del espacio político-cultural chileno con una cierta libertad de acción”, dice José Leandro Urbina, que cobró fama con otra novela, Cobro revertido (1992), con largos años de residencia en Canadá. Allí donde uno de los personajes dice: “En el exilio vivimos en el incesto. Estamos condenados a bebernos nuestros mutuos meados”.

Urbina agrega que con la progresiva militarización de América Latina ese espacio se redujo y muchos autores, como el resto de los exiliados, tuvieron que emigrar a zonas más neutras. “En cierto momento, empieza también a aparecer la problemática del exilio propiamente tal, a medida que los conflictos de adaptación y las contradicciones identitarias comienzan a cobrar fuerza”, indica.

“Ando sin plata/ando solo/ando con miedo/ando huyendo/¡ándate! me dijeron/andan tras de mí/adiós/Los Andes están nevados”, se lee en La ciudad, del poeta Gonzalo Millán, un libro publicado originalmente en Quebeq, y que Urbina destaca entre otros del género.

Tres generaciones

El escritor Poli Délano, otro de los expertos en el rubro y quien vivió una década en México, destaca que el golpe militar de 1973 exilió a autores no de una, sino de tres generaciones en una docena de países.

“De la Generación del 38: Guillermo Atías, Volodia Teitelboim, Luis Enrique Délano, Fernando Alegría… De la Generación del 50: Hernán Valdés, Jaime Valdivieso, Efraín Barquero, Armando Uribe, Margarita Aguirre, Armando Cassígoli, Bernardo Baytelman, José Donoso… Y de la Generación del 60, que Donoso bautizó como ‘novísima’, Raúl Ruiz, Mauricio Wacquez, Ariel Dorfman, Poli Délano, Eugenia Echeverría, Rodrigo Quijada, Antonio Skármeta, Luis Bocaz, Hernán Lavín C., Mariano Aguirre, Antonio Avaria…”.

“En muchas partes las obras que durante esos años escribieron estos escritores fueron en general bien acogidas, publicadas, criticadas en los medios, premiadas”, agrega. “Pusieron a nuestros escritores y a nuestra problemática política en un contacto cercano con las sociedades de otros países. Surgió además con potencia la literatura testimonial escrita por personas que sufrieron prisión, clandestinidad, tortura”.

Délano, que ha desarrollado el tema en sus innumerables cuentos y novelas, lo toca magistralmente en su relato a estas alturas ya clásico, La misma esquina del mundo, de 1981. Allí un hombre y una mujer se conocen en una parada de autobús en Ciudad de México.

“’¿No eres mexicana, ¿verdad?’, pregunté mirándote iluminado. Me devolviste la mirada a los ojos, quizás desconcertada. ‘Soy uruguaya’. ‘Yo soy chileno’, te dije. ‘¿Llevas mucho aquí?’. ‘Apenas cuatro días, ¿tu?’. ‘Ya casi un año… ¿Te viniste por…?’. ‘Sí’, dijiste bajando la vista. Entonces dije que tenía el auto a media cuadra, que te llevaba a la universidad. Que olíamos a sur’”, se lee en ese relato.

Un relato mexicano que bien podría haberle ocurrido a Roberto Bolaño, otro escritor a quien Délano conoció como joven poeta, allá, en los años 70, en México. Un Bolaño que también escribiría del tema en cuentos como Carnet de baile (“Tiempo después supe la historia de una chilena de Estocolmo, joven y militante del MIR o ex militante del MIR, torturada en noviembre de 1973 con el sistema de las ratas y que había muerto, para asombro de los médicos que la cuidaban, de tristeza, de morbus melancholicus”), y redactaría incluso un discurso llamado, precisamente El exilio y la literatura, donde dice: “son, creo, las dos caras de la misma moneda, nuestro destino puesto en manos del azar”.

Basureo

Como se ve, los escritores hicieron su trabajo: escribieron. Otra cosa fue la recepción de sus obras, que vivieron mayor o menor difusión en el exterior, mientas en el propio Chile eran absolutamente ignoradas. O algo peor.

“En Chile hubo más basureo de lo que se escribía afuera, así es que ni siquiera hay mucho registro de esa enorme producción”, constata Urbina. “Para cierto grupo de chilenos esa era literatura política, es decir sin valor estético. Como si la literatura no fuera siempre política o hipócritamente política”.

Este autor estima que hay un gran número de buenas obras que deberían haberse publicado aquí y que nunca lo serán. “Creo que (el exilio en la literatura chilena tiene) una importancia un tanto marginal, porque así se fue dando”.

Un marginalidad que confirma Saavedra Santis, quien a cinco años de su regreso a Chile aún no termina de explicarse “el calculado desinterés con que este Chile actual le da la espalda a su provincia exiliar, la más extensa, repito, y la más desamparada de todas las que conforman su humana geografía”. Y que es, “por añadidura y en todo sentido, la más variopinta, que jamás antes hayamos visto”.