El gobierno decretó Duelo Oficial

El gobierno decretó Duelo Oficial

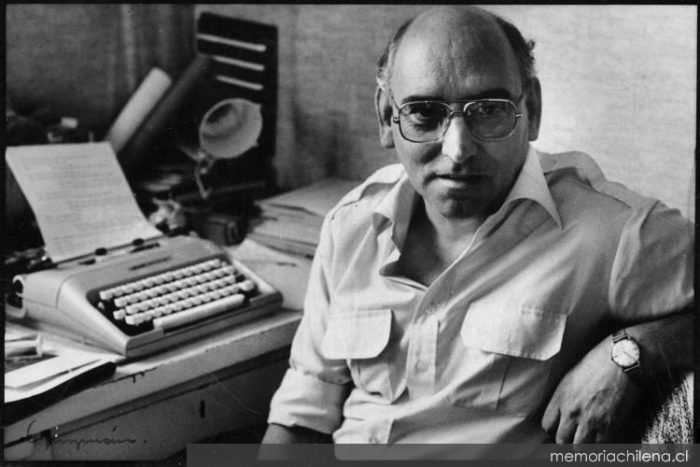

Radrigán, simplemente Don Juan

Tuve la suerte de compartir varias veces con él, por diferentes motivos, no fui su discípulo ni su amigo, pero si nos vimos en tanto colegas en varias oportunidades; intento recordarlo e imaginar qué pensaría de todo el revuelo que ha causado su deceso. Más allá del lugar común, realmente, creo que estaría riéndose. Que estaría diciendo alguna frase mordaz que incluyera, muy probablemente, un improperio y luego se reiría con esa risa astuta, cómplice, de aquel que parece no enterarse de nada, pero que en verdad, no se le va una.

No quiero hablar fúnebremente aquí. Más bien, quisiera hacer un pequeño y humilde carnaval, en torno a una de las personas más importantes del teatro en las últimas décadas para este país.

Juan Radrigán es (es, no fue) esa clase de artistas verdaderos que solo cada cierto tiempo aparece, la clase de escritores auténticos, implacables con sus textos y, también, consigo mismo, porque muchas cosas podrán decirse de él, pero no que fuera alguien incoherente con su ética.

Quisiera hoy, recordarlo, precisamente, a partir de aquello que lo convirtió en “nuestro” Juan Radrigán, es decir, de todos los chilenos, evidentemente, me refiero a su obra.

Llama la atención, primero que todo, el rescate que hizo de la belleza, de la dignidad humana, donde no solía aparecer y también cómo habló de lo propiamente chileno, en un sentido que implicaba, no únicamente la tradicional visión floclorista, sino que sumó a ello una relación con la calle, con lo citadino, con los lugares sucios y descoloridos de las poblaciones marchitas materialmente, pero llenas de color y vivencia en lo humano y emocional.

Radrigán propuso una visión de lo chileno que sumó en lugar de restar, que entregó espacio a personajes y mundos que habían dejado de tener lugar en las tablas durante determinado momento o que, si lo tenían, estaban pasados por un filtro burgués; así, la construcción del campesino o del poblador, era una visión que provenía desde la burguesía y no del pueblo mismo, cosa que puede rastrearse ampliamente en casi toda la dramaturgia y puesta en escena nacional a través de los siglos, con muy pocas excepciones, así, como Antonio Acevedo Hernández, Radrigán habló de la gente común, con la voz de la gente común.

Bien podría decirse que, más allá de la contingencia que supone pertenecer a tal o cual segmento social (cosa tampoco tan contingente, todo hay que decirlo), lo que debe juzgarse es la calidad de la obra. Yo estaré completamente de acuerdo con esa aseveración y me apresuraré a decir también, que la obra de Radrigán, tanto literariamente hablando como posibilidad escénica, es absolutamente remarcable y algunos de sus textos, sencillamente grandes, realmente, magníficas obras.

Radrigán sabía estructurar líneas de acción que construían un mundo densamente poblado de signos, los ambientes de sus obras e incluso los espacios físicos donde las acciones se desarrollaban, eran algo que comunicaba vida, emociones, sentidos y hasta objetivos en sus trabajos, todo en sus textos era la exploración de un mundo, de un tema, de vivencias con las que él construía experiencias.

De igual modo sucedía con sus personajes. Pocas veces he visto dramaturgos capaces de dotar de vida a sus personajes con la verdad que él podía. Emocionales, inteligentes, con una voz propia que les permitía desarrollar una línea de acción lo mismo que una suerte de interioridad inmensa, profunda y compleja que era, precisamente, lo que los hacía brillar. Cualquiera que escriba, sabe bien lo difícil que es lograr que un personaje deje de ser el muñeco ventrílocuo del autor y cobren una voz propia, más aún si se pretende que esa voz sea honesta, coherente con él mismo y con el mundo en que los conflictos se articulan y, para esto, Radrigán era un maestro.

Tuve la suerte de compartir varias veces con él, por diferentes motivos, no fui su discípulo ni su amigo, pero si nos vimos en tanto colegas en varias oportunidades; intento recordarlo e imaginar qué pensaría de todo el revuelo que ha causado su deceso. Más allá del lugar común, realmente, creo que estaría riéndose. Que estaría diciendo alguna frase mordaz que incluyera, muy probablemente, un improperio y luego se reiría con esa risa astuta, cómplice, de aquel que parece no enterarse de nada, pero que en verdad, no se le va una.

Don Juan era un autor enorme, un artista importante y un maestro para todos, pero por sobre todo, era el viejo don Juan, nunca podía sacarse eso de encima y, para ser honestos, no tenía interés alguno en hacerlo.

Ahora ha dejado esta tierra baldía que aparenta tanta falsa hermosura, esta tierra dónde él nos dio un poco de verdadera belleza, de esa que trasciende, de esa que toca corazones y perturba a las mentes despiertas, sensible, humanas.

Con la mirada brillante y astuta, con la sonrisa franca, Radrigán ganó un lugar en la memoria.

Buen viaje, don Juan.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.