Opinión

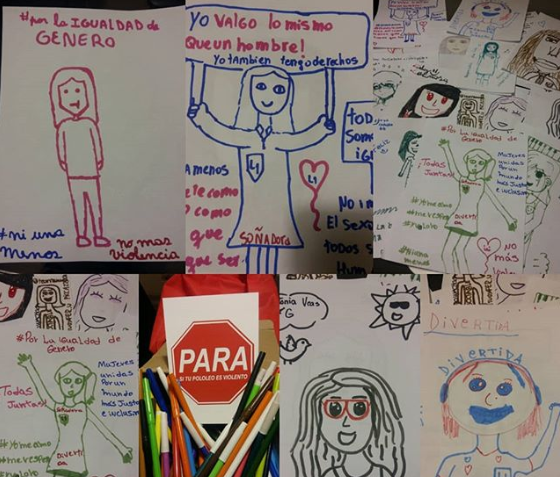

Imagen referencial

Opinión

Imagen referencial

La complicidad del silencio

Existen formas de violencia que no solo se toleran socialmente, sino que incluso se justifican.

La violencia de género adopta múltiples formas. Algunas son fácilmente identificables, como los golpes o los insultos. Otras, en cambio, pueden parecer más sutiles: comentarios condescendientes, interrupciones constantes, descalificaciones disfrazadas de consejos, lo que hoy se conoce como mansplaining. Sin embargo, todas estas expresiones tienen algo en común: aunque muchas veces ocurren en espacios privados, son actos profundamente públicos.

¿Por qué decimos que son públicos? Porque cada gesto violento transmite un mensaje cultural: reafirma una jerarquía de poder. No solo afecta directamente a quien la sufre, sino también a quienes la presencian. Es una manera de marcar territorio, de decir “aquí mando yo”, dejando a la otra persona en una posición de inferioridad o sumisión. El mensaje puede variar, pero su propósito es siempre el mismo: intimidar, descalificar, silenciar y confirmar un lugar de subordinación para el género considerado “inferior”.

Existen formas de violencia que no solo se toleran socialmente, sino que incluso se justifican. Por ejemplo, en el ámbito universitario es habitual que profesores con prestigio hagan comentarios sexistas o se involucren afectivamente con estudiantes bajo su supervisión. Estas conductas, lejos de ser sancionadas, suelen minimizarse con frases como “ella también quiso” o “hay que cuidar la reputación del académico” o que las mujeres administrativas sean tratadas con condescendencia por sus colegas hombres, especialmente en reuniones o espacios de decisión. Sus opiniones suelen ser ignoradas o cuestionadas, mientras que los hombres son considerados automáticamente más competentes o “naturales líderes”. En lugar de cuestionar el abuso de poder, se protege al agresor y se responsabiliza, directa o indirectamente, a la mujer. Quienes las ejercen suelen sentirse con derecho no solo a cometerlas, sino también a definir cómo deben interpretarse. Esto plantea una paradoja: esperamos que el cambio venga de quienes justamente sostienen sus privilegios a través de estas prácticas violentas.

Ante esta paradoja, surge una responsabilidad mayor: la de quienes somos testigos. Es decir, quienes vemos, escuchamos o sabemos que esa violencia ocurre. ¿Qué hacemos frente a ella? ¿Callamos, nos reímos, la justificamos? En ese momento, no hay neutralidad posible. El testigo tiene un rol decisivo: o se convierte en cómplice por omisión, o elige involucrarse, nombrar lo que ocurre y actuar en consecuencia.

Muchas veces se habla de “complicidad del silencio” pensando en casos extremos, como la violencia sexual o el maltrato físico. Pero también existe una complicidad más cotidiana y, por eso mismo, más peligrosa. Reírse de un chiste que ridiculiza a una mujer, compartir una imagen humillante en redes sociales, burlarse de alguien por cómo se ve o por lo que piensa, justificar el acoso hacia quienes piensan distinto: todo esto también forma parte del mismo entramado de violencia.

El silencio puede ser una forma de violencia en sí mismo. A veces, es una especie de pacto no escrito que garantiza impunidad mutua: yo no te denuncio, tú no me denuncias. Y así, la violencia continúa.

Romper ese silencio no es fácil, pero es necesario. Porque si no hablamos, si no intervenimos, estamos permitiendo que ese sistema de desigualdad siga funcionando. Y en esa decisión, o falta de decisión, también estamos diciendo algo.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.