CULTURA

Crédito: Núcleo Milenio en Ciencias Sociales PatrimonioS (NupatS)

CULTURA

Crédito: Núcleo Milenio en Ciencias Sociales PatrimonioS (NupatS)

Experta y patrimonio: “Lo importante no es lograr un consenso imposible, sino mantener el debate”

Laurajane Smith visitó Santiago y Concepción en agosto de 2025, donde participó en diversas actividades académicas y conoció de primera mano algunos de los desafíos patrimoniales chilenos.

Laurajane Smith es una de las voces más influyentes en los estudios críticos del patrimonio a nivel mundial. Profesora en la Universidad Nacional de Australia y reconocida por su trabajo sobre el “discurso autorizado del patrimonio”, Smith visitó Santiago y Concepción en agosto de 2025, donde participó en diversas actividades académicas y conoció de primera mano algunos de los desafíos patrimoniales chilenos.

En este contexto, Macarena Ibarra, directora del Núcleo Milenio en Ciencias Sociales PatrimonioS (NupatS), entidad que hizo posible la visita de la experta, y profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC (IEUT UC), conversó con ella. El resultado es esta entrevista exclusiva para El Mostrador. Valparaíso Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, los sitios de memoria, el monumento de Baquedano y la Iglesia de La Veracruz son algunos temas abordados aquí.

“Necesitamos dejar de tener miedo a lo emocional. Reconocer la pérdida, el dolor, la rabia, el trauma. Y también dar a las personas herramientas emocionales para procesar esas experiencias. Porque la memoria no existe en un vacío: siempre está atravesada por emociones”, fue una de sus declaraciones.

“Los monumentos son lugares de memoria. Encarnan visiones específicas del pasado, que en momentos de crisis se vuelven objeto de disputa. Cuando los debates históricos parecen abstractos, la figura concreta de una estatua hace que el conflicto sea tangible”.

Crédito: Núcleo Milenio en Ciencias Sociales PatrimonioS

– El papel de la UNESCO se ha vuelto más marginal debido a procesos locales y relaciones más complejas con el patrimonio. ¿Cuál es tu opinión sobre estos cambios, específicamente en relación con sitios UNESCO como Valparaíso?

– Si las prácticas y visiones dominantes de patrimonio que promueve la UNESCO están perdiendo centralidad y, en su lugar, crece el énfasis en los contextos locales y en la gestión desde esos territorios, para mí eso no es una crisis. Al contrario, me parece algo positivo. Es algo de lo que he hablado durante mucho tiempo: no necesitamos una única herramienta dominante que limite la diversidad de expresiones y experiencias. Lo que necesitamos es prestar más atención a los intereses y aspiraciones locales, e incorporar esas subjetividades a la gestión del patrimonio. En ese sentido, lo veo más bien como una transformación.

No quiero decir que la visión de la UNESCO no sea útil en su propio marco, pero no necesariamente tiene la validez global que cree tener. Y, por supuesto, la UNESCO es una de las instituciones que encarna el llamado “discurso autorizado del patrimonio”: tiende a reforzar la idea de que el experto siempre sabe más y de que existen respuestas globales y uniformes a problemas locales. Eso suele dar más valor a lo material que a los usos sociales que las personas hacen de su patrimonio.

Por eso he sostenido que necesitamos alinear mejor nuestras miradas con los contextos locales e involucrarnos en diálogos equitativos, honestos y respetuosos con los actores comunitarios, incorporando esa diversidad en la manera en que respondemos —ya sea desde la academia o la práctica profesional— a los problemas patrimoniales sobre el terreno.

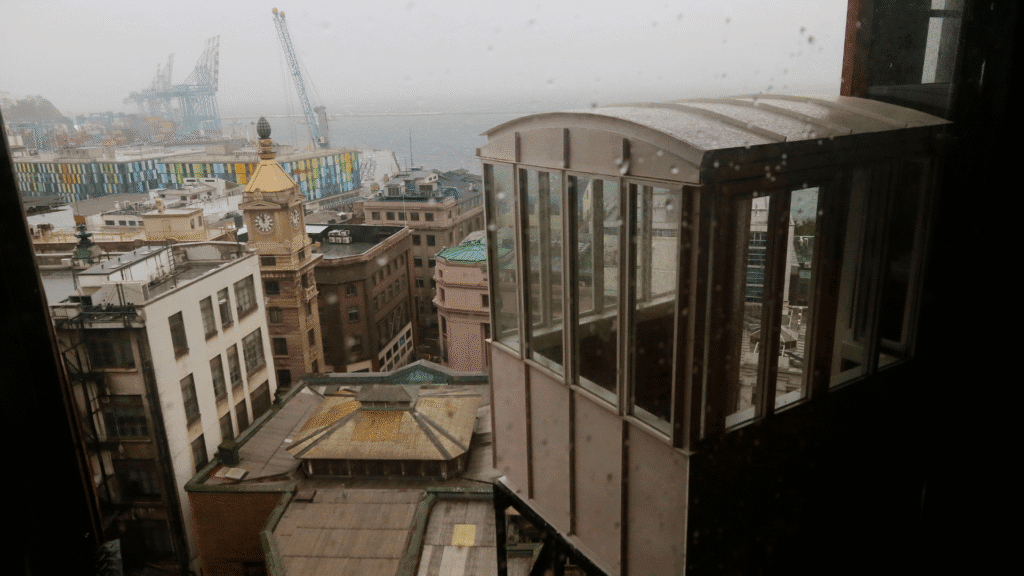

09-07-2022. Ascensor Concepción, en Valparaíso. Foto: Leonardo Rubilar / AgenciaUno.

– ¿Cómo podríamos abordar un sitio como Valparaíso para cambiar la imagen que proyecta como patrimonio UNESCO, considerando que existen comunidades y actores distintos, cada uno con sus propias intenciones e intereses?

– Solo estuve en Valparaíso menos de un día, pero sé que, como sitio UNESCO, fue definido dentro de un marco patrimonial muy específico, lo que lo convierte en un polo de atracción turística. Eso inevitablemente genera tensiones y conflictos con las perspectivas y valores locales. También puede producir exclusiones o reforzar desigualdades.

Al mismo tiempo, Valparaíso es una gran comunidad, con múltiples grupos sociales y distintas formas de entender y vivir su patrimonio. Como en muchos otros lugares, lo primero es reconocer esa diversidad, y luego preguntarse: ¿qué está en juego para cada grupo? ¿Qué tiene que ganar o perder cada comunidad, cada actor local?

Esa conciencia es fundamental para decidir qué acciones, interpretaciones y formas de gestión se van a implementar, y también para determinar a qué grupos se privilegia o se deja fuera de la conversación.

– Respecto de los pueblos indígenas en nuestra cultura latinoamericana: ¿cómo podemos promover la educación desde el patrimonio para construir reconocimiento y conexión?

– Hablo desde mi experiencia en Australia, trabajando en contextos indígenas allí. Y lo primero que hay que decir es que este es su patrimonio: debe ser liderado y controlado por ellos. Ese control es vital para su continuidad cultural, para cómo se representan ante Chile y el mundo, y para afrontar múltiples implicaciones sociales y políticas.

Por eso, cualquier gestión debe garantizar que tengan la última palabra: decidir qué se hace, cómo y para quién. Los profesionales del patrimonio —académicos o técnicos— necesitamos retroceder un paso, entrar en un diálogo honesto y estar preparados para aceptar un “no” como respuesta. Eso puede ser difícil, porque solemos querer tener autoridad. Pero no es nuestro patrimonio.

La clave es abrir espacio: dejar que su patrimonio se exprese bajo sus propios términos, aunque eso signifique que nosotros debamos ceder poder. Nuestro rol puede ser facilitar procesos, más que imponer definiciones o legislar desde fuera. Trabajar con las comunidades, no para ellas.

En Chile, hay una oportunidad con la nueva legislación patrimonial que se está discutiendo. Es un espacio para avanzar, aunque sabemos que el marco legal aún es limitado.

Crédito: Álvaro Hoppe

El patrimonio “difícil”, la Iglesia de La Veracruz y el monumento de Baquedano

– ¿Cómo podemos abordar el caso de la Iglesia de La Veracruz, en el barrio Lastarria, cuya restauración está detenida y se ha decidido dejarla como espacio de reflexión? ¿Conoces casos similares donde lo importante ha sido el proceso de discusión más que el resultado?

– Entiendo que esa iglesia fue incendiada durante el estallido social de 2019. Y sí, detenerse a pensar qué significa ese evento —no solo como un hecho histórico, sino como parte del patrimonio mismo— me parece adecuado. La pregunta es: ¿esa quemadura debe reconocerse también como parte de su herencia? Y esa decisión tiene que tomarse en diálogo con los distintos actores que consideran el sitio importante, cada uno desde su propia razón.

Cuando hablamos de “patrimonio difícil”, creo que es clave reconocer que todo patrimonio lo es. La distinción entre patrimonio “positivo” y patrimonio “difícil” crea la ilusión de que la herencia es siempre algo bueno y reconfortante, cuando en realidad puede ser traumática, conflictiva o incluso indiferente para distintos grupos.

Aceptar esa diversidad de valores, narrativas y experiencias es esencial. Gestionar el patrimonio siempre implica tomar decisiones, muchas veces políticas. Por eso, lo importante es hacerlo con honestidad y respeto, abriendo el debate y dejando claro a quiénes se apoya y por qué. Eso permite que otros grupos puedan cuestionar, disentir o incluso protestar.

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO

Velas encendidas iluminan la fachada de Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Santiago. El sitio, hoy espacio de memoria abierto a la ciudadanía y organizaciones sociales, fue recuperado tras años de denuncias y movilizaciones. Durante la conmemoración del golpe de Estado, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos realizaron una velatón en homenaje a quienes permanecen desaparecidos.

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

– Pensando en los países de Sudamérica que vivieron dictaduras y graves violaciones a los derechos humanos durante los años 60, 70 y 80: ¿cómo podemos abordar los sitios de memoria? ¿Es realmente posible llegar a consensos en torno a ellos?

– En contextos de memorias traumáticas y altamente politizadas como las dictaduras, donde las consecuencias siguen siendo significativas, particularmente para la izquierda, el consenso es muy difícil y quizás no debería ser el objetivo principal.

En cualquier diálogo sobre el pasado habrá olvidos. Entonces, la pregunta es: ¿qué se ha olvidado? ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? Yo no puedo hablar con propiedad del caso sudamericano, pero sí puedo decir —a partir de otras experiencias, incluso en Australia— que lo más importante no es alcanzar un consenso imposible, sino mantener abierto el diálogo, el debate y la discusión.

Creo que necesitamos cultivar algo que llamo empatía imaginativa, que no es una empatía superficial, sino una capacidad profunda de ponernos en los zapatos del otro. Y eso implica reconocer que el patrimonio y la memoria no son solo cuestiones racionales ni de hechos “fríos”. Son también profundamente emocionales.

– ¿Te refieres a que debemos trabajar más con las emociones en torno a la memoria?

– Necesitamos dejar de tener miedo a lo emocional. Reconocer la pérdida, el dolor, la rabia, el trauma. Y también dar a las personas herramientas emocionales para procesar esas experiencias. Porque la memoria no existe en un vacío: siempre está atravesada por emociones.

– En Chile, donde las nuevas generaciones no vivieron la dictadura, pero heredan sus consecuencias, ¿cómo podemos promover ese vínculo emocional? Muchos jóvenes parecen indiferentes frente al pasado reciente.

– Es cierto, y eso ocurre en muchos lugares. Las nuevas generaciones no tienen la experiencia directa. Por eso, no basta con transmitir hechos: necesitamos transmitir también la emocionalidad de lo que ocurrió. El sufrimiento, la desestructuración de familias, la pérdida de confianza en el Estado.

Además, no solo las víctimas directas necesitan reconocimiento: también los descendientes de perpetradores o quienes se sienten asociados a ellos deben poder enfrentar la vergüenza, la culpa, el silencio. Y eso es parte de construir nuevas “reglas emocionales” sobre cómo lidiamos con el pasado.

– ¿La educación formal puede jugar un papel en esto?

– Absolutamente. Es fundamental que estas cuestiones se enseñen desde la escuela primaria. Los niños son capaces de integrar estas historias con menos resistencias que los adultos. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el Museo Nacional de Australia: un padre le decía a su hijo que el Capitán Cook había descubierto Australia, y el niño, de unos ocho años, respondió: “No, papá, los indígenas ya estaban aquí”. Ese simple diálogo refleja un cambio generacional producido por la educación.

Entonces, sí: la educación formal es clave, pero también los museos, los sitios de memoria, los espacios culturales. Necesitamos un ecosistema completo que facilite el diálogo, la reflexión y la emoción.

Crédito: Cedida

– En Chile, el monumento al general Baquedano en Plaza Dignidad fue vandalizado durante el estallido social. ¿Cómo ves ese fenómeno, también presente en muchas ciudades del mundo?

– Los monumentos son lugares de memoria. Encarnan visiones específicas del pasado, que en momentos de crisis se vuelven objeto de disputa. Cuando los debates históricos parecen abstractos, la figura concreta de una estatua hace que el conflicto sea tangible.

Derribar o reemplazar un monumento no es un gesto trivial: simboliza una lucha por redefinir quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad. Por eso, más que un ataque, deberíamos entenderlo como un proceso de construcción de herencia, de reconfiguración de símbolos colectivos.

– Cuando hablamos de ciudades industrializadas en declive, como Lota, ¿cómo encontrar equilibrio entre el turismo patrimonial y la memoria dolorosa de los trabajadores?

– Ese es un tema delicado. El turismo puede ser una herramienta positiva, pero también puede ser destructivo si no está en manos de las comunidades locales. Lo que vivimos en Lota fue muy elocuente: un minero que habló espontáneamente, con rabia y dolor, de su experiencia. Ese testimonio fue mucho más potente que cualquier narrativa turística.

La clave está en el control comunitario: que sean los propios habitantes quienes decidan qué mostrar, cómo contarlo y a quién dirigirlo. Si el turismo se convierte en una explotación externa, se corre el riesgo de borrar o trivializar las memorias locales.

– Finalmente, ¿cómo definirías una “comunidad patrimonial”?

– Lo primero es reconocer que las comunidades no son homogéneas ni armoniosas. A menudo, desde el patrimonio, nos gusta imaginarlas como grupos cohesionados que hablan con una sola voz, pero eso rara vez es cierto.

Lo importante es no imponer una definición desde afuera, sino permitir que sean las propias comunidades las que se definan. Eso implica aceptar tensiones internas, divergencias y conflictos. Nuestro papel, como profesionales, es escuchar con respeto, comprender esas diferencias y tomar decisiones informadas sobre cómo trabajar en cocreación, no “para” las comunidades, sino “con” ellas.