CULTURA

Crédito: Juan Fernández

CULTURA

Crédito: Juan Fernández

Polémica en la Bienal de Arquitectura: critican uso de iglesia destruida en Estallido como locación

El evento, que termina este domingo, quiso invitar al debate y “preguntarnos cómo revitalizar lo preexistente e imaginar junto a la ciudadanía el mejor uso para esas construcciones en el futuro”.

Una polémica estalló en el mundo de la arquitectura, luego del uso de la destruida iglesia de Carabineros de Chile, en el Parque San Borja, como locación de la XXIII Bienal Arquitectura y Urbanismo de Chile, que concluye este domingo.

“Poco parece importar lo ocurrido en esos lugares, cuyas ruinas hoy se usan con total naturalidad, sin ofrecer un espacio de reflexión sobre la destrucción, la violencia y la pérdida que ella significó para millones de personas”, reclamó el arquitecto Jorge Belmar Fuentes, representante de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), en una carta al diario El Mercurio.

El evento fue organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Colegio de Arquitectos de Chile y el equipo curatorial ganador de esta versión 2025 -Anagramma Arquitectes (Sebastián López, Ángela Carvajal) y Óscar Aceves -, con actividades durante 11 días por seis sedes y otras activaciones en el eje Alameda-Providencia.

Crédito: Juan Fernández

“Aunque han surgido un par de voces puntuales que reducen esta programación cultural a un único tema, nos quedamos con la reflexión ciudadana, mucho más amplia, que hemos visto en estos días: solo en el primer fin de semana asistieron más de 40.000 personas a las distintas actividades, siempre con entrada liberada”, señalaron los organizadores ante consulta de El Mostrador, mientras el Ministerio prefirió no comentar el tema.

Para Alberto Texido, ex Presidente del Colegio de Arquitectos, la polémica sobre los espacios utilizados en esta última versión de la Bienal “ha puesto en discusión el rol de la profesión respecto al resguardo del patrimonio construído y las causas de su destrucción, más allá de una ocupación momentánea que en pocos días más será desmontada y difícilmente entre en el fondo: qué es lo que hicimos o dejamos de hacer las y los arquitectos para su resguardo, o si se condenó adecuadamente o no a quienes rabiosamente quemaron, rayaron, profanaron lo común o lo ajeno”.

“Revalorizar, no demoler”

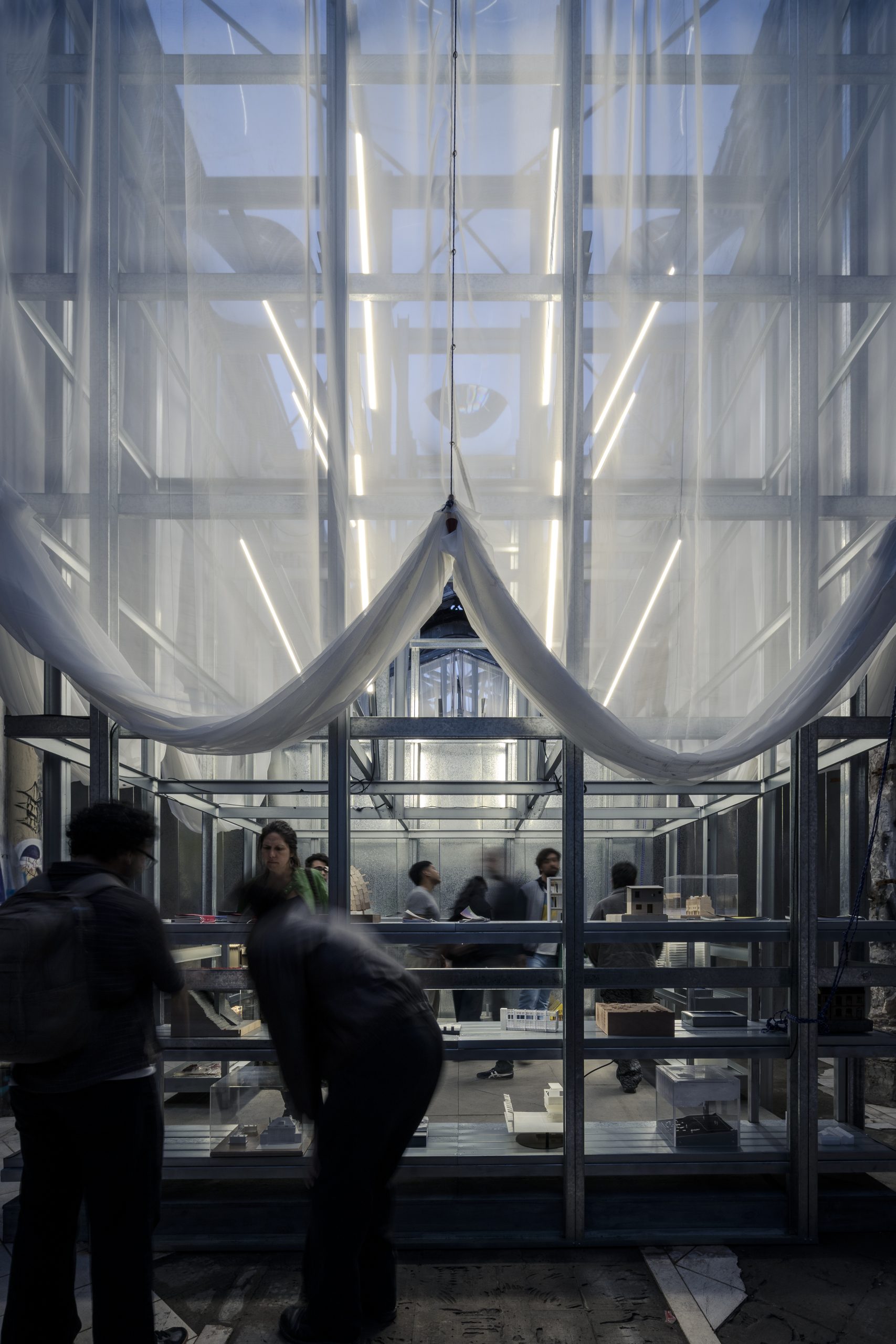

Con “Doble Exposición: (Re) programar, (re) adaptar y (re) construir”, el título de la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile apunta a experimentar la urbe a través de espacios que hoy demuestran con éxito cómo un sitio se puede revitalizar sin necesidad de construir y cimentar desde lo nuevo.

“La tarea es clara: revalorizar, no demoler; rehacer, no borrar; crear futuro desde la memoria viva del patrimonio. Con esta edición número 23 de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile estamos adentrándonos en un camino de reflexión sobre la resignificación y recuperación de los espacios públicos, un ámbito en el que como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hemos hecho muy especial énfasis. Hoy se abre la oportunidad de avanzar hacia un anhelo largamente compartido: Una Ley de Fomento a la Arquitectura, fruto de un proceso participativo y prelegislativo que ya cuenta con amplio consenso transversal. Esta iniciativa permitirá situar a la arquitectura como una verdadera política de Estado, reconociéndola como motor cultural, social y territorial de nuestro desarrollo. Como Gobierno hemos puesto en el centro la recuperación de espacios públicos y del patrimonio cultural”, dijo en la previa Jimena Jara, subsecretaria de las Culturas y las Artes en Chile.

Con 150 actividades gratuitas programadas entre las sedes oficiales, la experiencia de la Bienal incluye desde cine en la Sala de Artes Visuales del GAM y el CEINA, exposiciones, y hasta música en vivo con blues y jazz en la ex iglesia San Borja, que abrió exclusivamente sus puertas en el marco de este evento, tras estar cerrada al público desde 2019, según el comunicado oficial.

Crédito: Juan Fernández

¿Aval a la violencia?

Y fue justamente esta última locación la que encendió el debate.

“El inicio de la Bienal, utilizando como soporte principal la destruida iglesia de carabineros en el Parque San Borja es, por decirlo de manera cortés, una profunda contradicción”, expresó Belmar en su misiva.

“Todos sabemos que esta organización guardó silencio y jamás condenó de manera clara la destrucción de la ciudad. Peor aún, varios de sus dirigentes la avalaron y justificaron. Que para su montaje se considere además la incendiada iglesia de la Veracruz no hace más que acentuar el absurdo y la confusión”, reclamó.

Y remató diciendo que “frente a esto, permanecer en silencio no es justo ni lógico”.

Invitación al debate

Para Paola Velásquez, arquitecta, doctora en urbanismo y profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, la intervención que se propone por la Bienal de las iglesias debe entenderse más allá de un plano físico funcional.

“Tiene que ver con una operación simbólica, una relectura crítica del conflicto social y su huella material, y cómo estas ruinas, como huella material del conflicto, convierte la ruina, en el fondo, en un dispositivo de memoria, de de diálogo y de una posible proyección”, expresa.

Crédito: Juan Fernández

A su juicio, las ruinas nunca van a ser neutrales y encarnan las tensiones históricas, afectivas y políticas.

“Y creo que su restauración, sin conservar las huellas o la memoria en el fondo sería una reapropiación cultural de la ruina versus un patrimonialismo pasivo, por decirlo de alguna forma. Esta propuesta de reapropiación cultural no creo que implique borrar el pasado ni glorificar tampoco el daño, sino más bien es abrir un espacio a la ciudadanía que permite múltiples lecturas”.

Ella destaca que “la intervención aquí no construye, no decora, sino que más bien expone, resignifica y abre este espacio que está, de alguna forma, un poco oculto, y así puede convertirse en un escenario público de reflexión colectiva, que es una discusión pendiente”.

Para la arquitecta, esto destaca con la el debate sobre mantener o no la estatua del general Manuel Baquedano en la Plaza Italia, donde no hubo “discusiones abiertas a a la comunidad, ni decisiones que se hayan tomado de manera colectiva. Entonces, creo que esto es más interesante como propuesta”.

Velásquez además recuerda que durante el Estallido hubo una encuesta con un estudiante de magister sobre si a las personas les gustaría conservar la transformación del paisaje que había por medio de las imágenes entre Plaza Italia y el GAM, y más del setenta por ciento de las personas respondieron favorablemente: que había que dejar algunos espacios que mantuvieran.

“Creo que esta intervención podría funcionar como un catalizador, que es un acto no arquitectónico, pero con un contenido ético y político, que busca visibilizar un estado de abandono y de ruina como un síntoma de un conflicto no resuelto, que convoca a la ciudadanía a imaginar posibilidades narrativas, sentidos para estos lugares, que interpela a instituciones, a académicos, a personas, a posicionarse, y que promueve prácticas de colaborativas de resignificación, porque hacen talleres, hacen foros, hay actividades dentro de esto”.

Crédito: Juan Fernández

Más que una sola sede

Desde la Bienal, por su parte, insisten en que se trata de una experiencia “pensada para ser mucho más que una sola sede o un solo contexto”.

“Todos hemos visto en nuestros barrios, casonas o edificios en estado de olvido, algo cada vez más frecuente en las urbes por distintos motivos. Por eso el tema de este año ‘Doble Exposición: re programar, re adaptar, re construir’ ha conectado tanto con la ciudadanía: la invitación que hicimos como equipo curatorial fue reflexionar colectivamente sobre qué hacer con estos espacios”.

Y señalan que el comentario “Gracias por hacer esto, ojalá este pabellón se quedara aquí” fue uno de los que recibieron de los vecinos de San Borja, a quienes consultaron previamente por el pabellón de exposiciones instalado en la ex iglesia San Francisco de Borja.

“A ello se suma que, hasta el fin de la Bienal este 5 de octubre, recuperamos la conexión directa con el Parque San Borja, habilitando una entrada que lo unía a esta sede y que llevaba décadas cerrada. Contar con esa respuesta positiva de la comunidad vecina ha sido muy emocionante, porque ellos y el resto de los asistentes entienden perfectamente el objetivo de esta bienal: que todos, desde especialistas hasta vecinos, podamos preguntarnos cómo revitalizar lo preexistente e imaginar junto a la ciudadanía el mejor uso para esas construcciones en el futuro”, dicen.

“¿Si no es la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile la instancia para hacernos estas preguntas y explorar en conjunto las posibilidades, entonces cuándo?”.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.