CULTURA|CIENCIA

CULTURA|CIENCIA

Código de barras de plantas: herramienta genética clave que busca ser fortalecida en el sur global

Un reciente estudio publicado en la revista científica Molecular Ecology, determinó que solo un cuarto de las plantas a nivel a mundial han sido identificadas con su propio código de barras de ADN, herramienta clave para el monitoreo y conservación de biodiversidad.

Así como los productos de un supermercado tienen su propio código que puede ser escaneado fácilmente, todos los seres vivos también poseen una huella única. Se trata del “código de barras de ADN”, una técnica que utiliza fragmentos específicos del material genético para reconocer especies de manera rápida y precisa.

Esta herramienta, también llamada “DNA barcoding” ha revolucionado la forma en que las y los científicos estudian y apoyan la conservación de ecosistemas, permitiendo identificar nuevas especies, comprender las interacciones ecológicas entre éstas, investigar los efectos del cambio climático y monitorear la biodiversidad, entre otras aplicaciones. Por ejemplo, gracias a esta información es posible identificar múltiples especies en una muestra de suelo o agua, analizando simultáneamente sus códigos de barras, DNA metabarcoding.

Pese a estos adelantos, un estudio reciente publicado en la revista científica Molecular Ecology reveló que existen brechas significativas en las bases de datos genéticos de plantas, especialmente en regiones tropicales y del hemisferio sur, incluyendo Chile.

El trabajo, liderado por un equipo internacional de investigadores colaboradores del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, examinó más de 373 mil códigos de barras de ADN de plantas disponibles en repositorios públicos, determinando que estos datos solo cubren una cuarta parte de las 435 mil especies de plantas terrestres existentes. El estudio también estableció que solo el 34% de la vegetación de referencia proviene de los trópicos y el 11% del hemisferio sur.

Crédito: Cedida

Estudio global

“Este trabajo constituye una gran revisión a nivel global, que reveló importantes vacíos de información en hotspots de biodiversidad tropicales y áreas críticas para la conservación, mostrando además abundancia de información producida en el norte global. Por esta razón, hacemos énfasis en la necesidad de colaborar con grupos de investigadores en las diferentes regiones subrepresentadas y ojalá en ecosistemas altamente diversos”, explica Alejandra Troncoso, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad y una de las autoras del estudio.

La científica señala que lograr avanzar en esta dirección, podría aportar a un mayor conocimiento y conservación de nuestra biodiversidad amenazada, por ejemplo, entregando información sobre familias de plantas raras o poco conocidas.

Similar opinión comparte Tyler Kartzinel, autor principal del estudio e investigador del Departamento de Ecología, Evolución & Biología de Organismos, de la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

“Las plantas son la base de todos los ecosistemas. Enriquecen nuestras vidas al proporcionar belleza y confort, y las utilizamos para obtener numerosos alimentos y medicinas. Biólogos y responsables de políticas confían cada vez más en tecnologías moleculares como ésta para comprender y monitorear la biodiversidad en todo el mundo, pero nuestro éxito depende de la calidad de las bases de datos que utilizamos”, menciona.

Al respecto, el investigador de Brown University señala que tener acceso a una buena base de datos es clave para identificar secuencias de ADN desconocidas, proceso que puede resultar más económico, rápido y preciso que los métodos tradicionales. Por el contrario, una cobertura limitada de datos puede llevar a identificaciones incorrectas, afectando la precisión de los estudios científicos y la efectividad de las políticas de conservación.

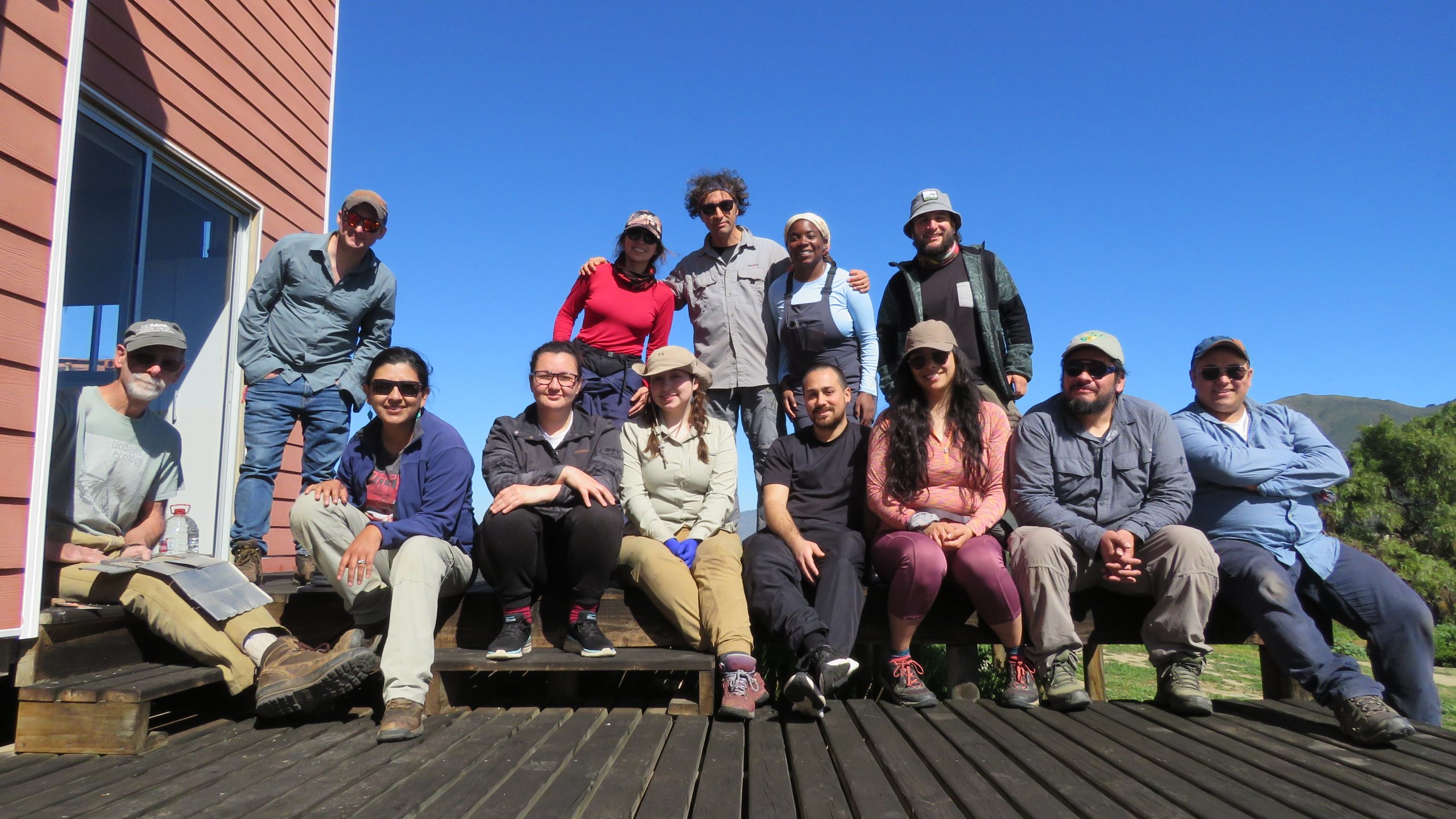

Equipo proyecto NSF en Estación Biológica Julio Gutiérrez.

Bibliotecas de metabarcoding y desafíos en Chile

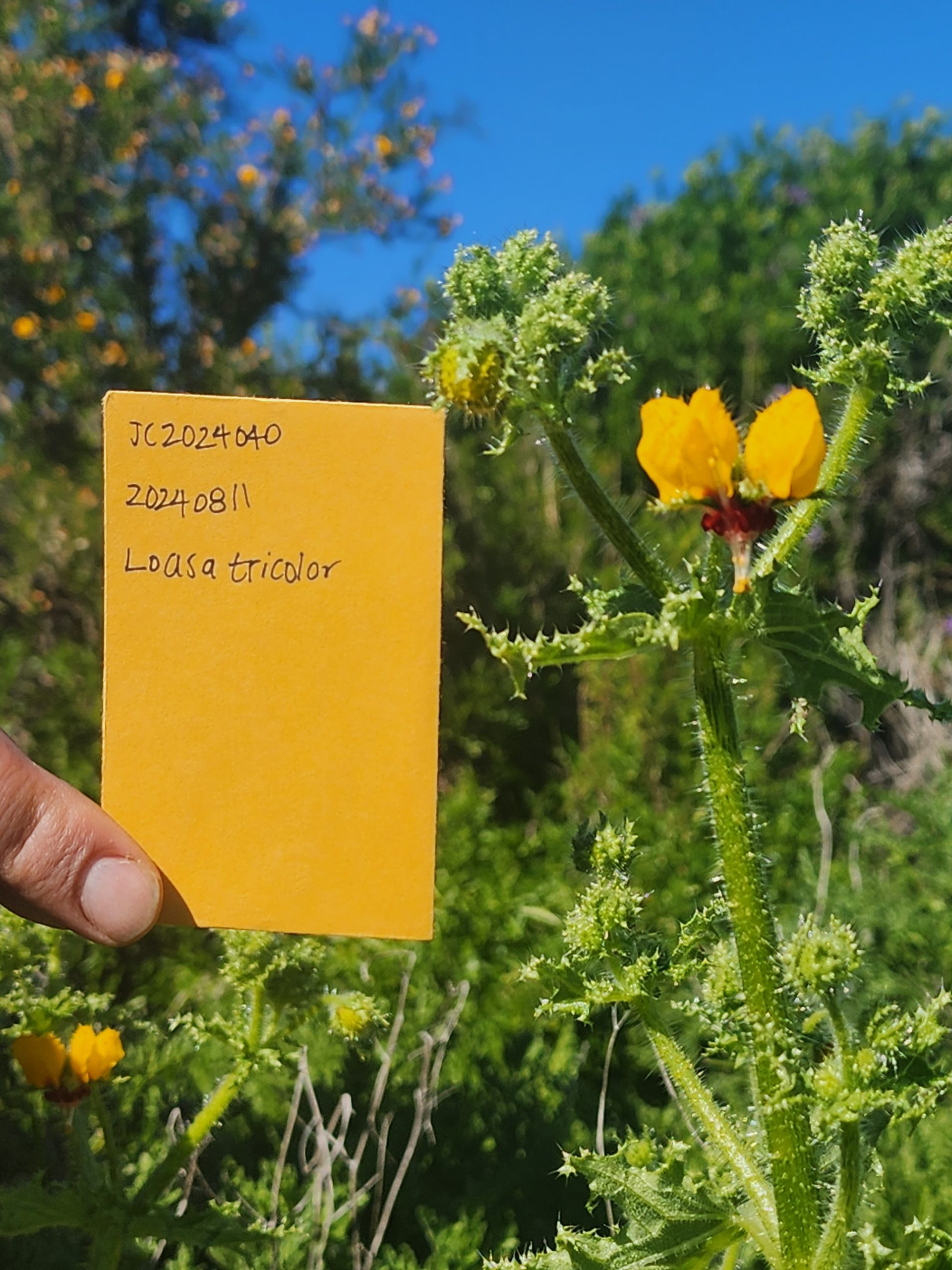

Las y los autores del estudio, explican que construir una biblioteca de metabarcoding de plantas, es una tarea interesante que reúne a diferentes especialistas, tanto en botánica como en biología molecular. Primero, se realiza el trabajo de campo, buscando diferentes especies y recolectando algunos ejemplares que puedan ser conservados.

“Luego tomamos una pequeña muestra de la planta, la enviamos al laboratorio, secuenciamos el ADN y subimos la secuencia del código de barras a una base de datos pública para que pueda ser revisada y utilizada por expertas y expertos de todo el mundo”, destaca Tyler Kartzinel.

En el contexto de esta herramienta y sus desafíos de implementación, ¿qué está pasado en Chile? Alejandra Troncoso, quien también es la coordinadora del sitio de estudio a largo plazo del IEB en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, señala que en la actualidad no existe una cifra exacta del total de número de secuencias de plantas chilenas depositadas en el GenBank o en BOLD Systems, que son los repositorios más importantes de secuencias de ADN y barcoding.

“Sin embargo, sí existe un gran número de investigadoras e investigadores que han y siguen contribuyendo con secuencias, producto de estudios específicos”.

Un claro ejemplo de ello, son los avances que se están realizando a través de una colaboración impulsada por el IEB y la Universidad de La Serena, en la que participa Troncoso. La iniciativa consiste en el desarrollo de una librería de metabarcoding de la flora del Parque Nacional Bosque Fray Jorge y el análisis de las dietas de diferentes especies animales, buscando reconstruir las redes tróficas de este ecosistema único de la Región de Coquimbo, y gran hotspot de biodiversidad.

“Es por esto además, que al ser hotspot de biodiversidad, el efecto específico de cada nueva secuencia contribuye de sobremanera a cerrar brechas en información. Por ejemplo, una muestra de una especie puede significar el primer código de barras reportado para toda una familia, una gran contribución”, menciona la investigadora del IEB

Por su parte, el investigador del IEB y de la Universidad de La Serena, Francisco Squeo -Director del Herbario de la Universidad de La Serena- también se refiere a esta iniciativa, asegurando que gracias al apoyo del Programa BIODATA del IEB se ha logrado incorporar información de metabarcoding a los especímenes de la Reserva de la Biosfera Fray Jorge, contando además con datos de ubicación de los ejemplares colectados.

“Hemos hecho un muestreo exhaustivo y esta misma información ya está incorporada al Herbario Digital https://www.herbariodigital.cl, que tiene un link hacia el metabarcording, y el ADN. Todos estos especímenes también están respaldados por colectas de herbarios. Lo interesante es que puedes seleccionar un trozo del mapa y ver qué individuos tienen información de su ADN”, señala el científico.

Por último, Tyler Kartzninel destaca que avances como éstos, demuestran que Chile cuenta con la tecnología y experiencia necesarias para aplicar este método en la investigación de la biodiversidad. En ese contexto, realiza un importante llamado a continuar con los esfuerzos de colaboración científica a nivel global.

“Cuando compartimos nuestro conocimiento, datos y tecnología, producimos investigaciones de mayor calidad de manera más rentable, y esto será imperativo, utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar la enorme crisis de biodiversidad que enfrentamos”, puntualiza.

Puedes ver el estudio AQUÍ.