CULTURA|OPINIÓN

Crédito: Huanghuibi

CULTURA|OPINIÓN

Crédito: Huanghuibi

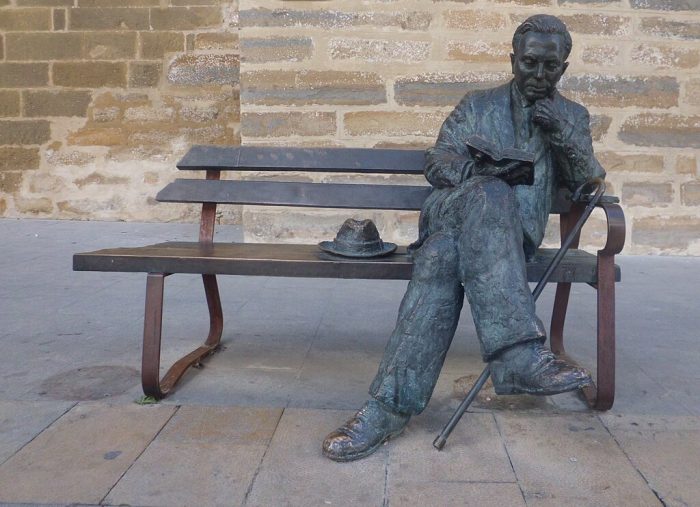

Antonio Machado cumple 150 años

La presencia de Machado en la poesía chilena no se reduce sólo al impacto de su muerte y de la guerra civil en los escritores chilenos, sino en un fuerte reconocimiento a su extraordinaria obra con la que dialogan los poetas chilenos.

Frente al puerto de Buenos Aires, antes de las fiestas de fin de año de 1940, al mirar hacia atrás, los hermanos José y Joaquín Machado Ruiz, con seguridad pensaron en Antonio y su madre, muertos ambos en Colliure, Francia, en febrero de 1939, literalmente casi desnudos “como los hijos de la mar”.

Ambos llegaban en el barco Formosa, cuyo viaje fuera organizado por Pablo Neruda, al igual que el del Winnipeg. Neruda en una entrevista al diario Trabajo (nov. 1939) dice que las últimas visas que firma son las de los hermanos José y Joaquín Machado, que estaban en París “abandonados por todos”.

Los hermanos Machado vivieron en Chile hasta el final de sus vidas y dejaron hijas y nietas que se avecindaron de manera definitiva. José, el pintor y dibujante, ilustró el último libro de Antonio Machado titulado La guerra (1937) y escribió un valioso testimonio: Ultimas soledades de Antonio Machado. Recuerdos de su hermano José (1957).

Este año, el 26 de julio, se cumplieron 150 años del natalicio del gran poeta español Antonio Machado (Sevilla, 1875-Colliure, 22 de febrero de 1939). No llegó a Chile en el Formosa, como tampoco llegaron los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández.

Antonio Machado en la poesía de Chile

Machado entró a la poesía hispanoamericana por Darío, pero también por Gabriela Mistral. El 1938 se publicó Tala, libro que conecta a Mistral con los giros y expresiones de la poesía española que ha conocido en Madrid y Barcelona. A Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu y otros contemporáneos de Machado, Mistral debe su nombramiento por parte del gobierno de Chile como cónsul permanente.

Un hito fundamental en la sensibilidad poética chilena por Machado y García Lorca, es la breve estancia de María Zambrano en Chile, la principal filósofa española contemporánea. Conoció muy bien a Machado, pues era íntimo amigo de su padre, el educador Blas Zambrano.

En los seis meses de 1937 que estuvo en Chile, además de actividades culturales, propagandísticas y otras relevantes publicaciones, Zambrano publicó Antología de García Lorca, que iba precedida de los poemas “A Federico García Lorca” de Alberti y “El crimen fue en Granada” de Machado, incluido en su último libro.

La presencia de Machado en la poesía chilena no se reduce sólo al impacto de su muerte y de la guerra civil en los escritores chilenos, sino en un fuerte reconocimiento a su extraordinaria obra con la que dialogan los poetas chilenos. Es el caso de Juvencio Valle, que vivió como corresponsal en Madrid, donde conoció a Machado y fue amigo de Miguel Hernández.

Al final de la guerra es hecho prisionero y durante unos meses comparte en la cárcel de Porlier con los derrotados republicanos: “calor sofocante, nada de aire, piojos, miseria; los jueves, fusilamientos”, dirá más tarde. De la poesía de Juvencio se recuerda sobre todo un autorretrato de evidentes reminiscencias machadianas: “Porque libre me sé. Porque a nadie le debo / el sorbo de agua. Y es mía la serena / embriaguez que me embarga. Arquitecto cumplido / mi clima para vivir lo hace mi mano /y si mi ruta es dura asísteme el orgullo /de sobrellevar cantando mi pesado madero” (El hijo del guardabosque).

Otro poeta contemporáneo de Juvencio Valle es Ángel Cruchaga Santa María. Si bien su poesía está preferentemente centrada en una reflexión metafísica y religiosa, en los avatares de la guerra civil española, escribe poemas encendidos de pasión y amor por España, entre ellos “Paz para Antonio Machado”: “TRASPUSO la montaña para morir herido / de pie a la cabellera ¡oh, suave, desterrado!” / La esponja de su mano se llenó de rocío /y el Tiempo le besó la arena de los parpados.”

En el tiempo del destierro

La presencia de Machado en la poesía chilena tiene una reaparición con posterioridad al golpe de estado de 1973. Es muy manifiesta la homología que los poetas hacen de estos dos momentos de violencia política de la historia contemporánea.

En la poesía de Jorge Teillier (1935-1996) figuran unidos por imágenes comunes: poetas de provincia, marginados y marginales, lejanos de los favores del poder, del dinero y del amor, boxeadores cansados que dan sus últimas peleas.

En Para un pueblo fantasma (1978), Teillier incluye “Para Antonio Machado al leer de nuevo sus poemas”. La identidad entre la sensibilidad machadiana y teillierana es evidente: “tus palabras eran las mismas palabras verdaderas con que en la provinciana tarde nos hablaban”. Pero también la identidad histórica entre el exilio y el “insilio” español y el chileno: “Hoy ha llegado el tiempo del destierro y / y tú no estás con nosotros”.

Tanta es la identidad que toma versos de Machado como si fueran suyos y se escuchan como si fueran suyos: “hermano mayor mal vestido y triste, / borracho melancólico, / guitarrista, lunático, poeta”, que siguen textualmente versos del poema de Machado “En una tarde cenicienta y mustia”.

Enrique Lihn, contemporáneo de Teillier, recurre también a Machado para explicar su “soliloquio” por las calles de un Madrid secreto (A partir de Manhattan, 1979): “No sé qué mierda estoy haciendo aquí / viejo, cansado, enfermo y pensativo.” El texto cita el hermoso poema de Machado “Allá en las tierras altas”, donde éste recuerda a su esposa Leonor, tempranamente fallecida: “voy caminando solo, / triste, cansado, pensativo y viejo”.

Lejos de sus contemporáneos modernistas que idealizan la figura del poeta, Machado la desacraliza. El poeta es un vecino mal vestido, melancólico, borracho y viejo.

Para finalizar, recordamos el poema de Oscar Hahn “Muerte de Antonio Machado”, en el que recurre a las imágenes machadianas para imaginar su propia muerte. Difícil en lengua castellana imaginar la muerte sin Manrique y sin Machado: “Ha llegado el momento de conocer al hombre / que siempre va conmigo” … “Ha llegado la hora de verle cara a cara / y escuchar lo que dice pero él no dice nada / Toma un papel y escribe: “Estos días azules / y este sol de la infancia”.

Se sabe que, al morir, Machado llevaba en el bolsillo este verso, seguramente el inicio de un nuevo y último poema. “Estos días azules y este sol de la infancia”, fue encontrado en un viejo abrigo días después de la muerte de Machado.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.