Innovación privada e investigación científica: las claves climáticas en Chile

¡Hola! En esta edición hemos querido mirar hacia adentro. No en busca de eventos extremos, sino de soluciones climáticas, basadas en la innovación privada y en la investigación científica.

Desde luego que las iniciativas no se agotan en esta selección, dado que en todo rincón de Chile se están llevando a cabo proyectos para mejorar la sustentabilidad, conservar los ecosistemas y encontrarle la vuelta a la crisis energética, a la contaminación y a la pérdida ecológica.

- Para partir, nos situamos primero en la Región de Magallanes, donde se está llevando a cabo un interesante proyecto privado para comercializar créditos de carbono. Esto, usando la estepa magallánicacomo una solución para la captura y almacenamiento de carbono.

- Yendo ahora hacia el norte, nos detenemos en Ovalle, en la Región de Coquimbo. En esta zona, donde quedan muchos vestigios de lo fue el progreso ferroviario del país, investigadores del CR2 analizaron los durmientes de roble, descubriendo que son archivos naturales que conservan la huella del clima de los últimos cinco siglos.

- En un ejercicio pendular, en esta edición deJuego Limpio nos iremos nuevamente al sur, a la ciudad de Valdivia, donde se desarrollará en las próximas semanas uno de los congresos más importantes del mundo en ciencia antártica, que contará con la ponencia de tres destacados científicos de influencia global, quienes desde sus respectivos campos confirman que la Antártica es el gran termómetro del mundo.

- De vuelta al norte, nos volcaremos sobre la Región de Arica y el desierto de Atacama. De esta zona hablaremos sobre la innovadora iniciativa de sembrar arroz en el desierto,uno de los pasos clave para insertar a Chile en el mapa global del alimento más consumido del mundo, pero sustentable, con ahorro significativo de agua. También conoceremos de una investigación multidisciplinaria que promueve una forma distinta para la extracción del litio, en el marco de una transición energética justa.

- Y nuestra sección de Breves Medioambientales que sí importan, te adelantamos que este miércoles se conocerá la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático y que ese mismo día, pero en Zimbabue, en el sur de África, se dará el reconocimiento oficial de Valdivia como Ciudad Humedal.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

- Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

1

Respira Patagonia: la estepa magallánica se alza como nuevo pulmón contra el cambio climático

Para partir con este trazado de innovaciones en Chile, los invito a que nos vayamos al extremo sur de Chile, a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. En este lugar, donde los vientos se han llevado la gran atención, debido al interés –a esta altura global– por el desarrollo de energía eólica que pueda dar vida a proyectos de hidrógeno verde, la estepa magallánica comienza a posicionarse como un actor inesperado en la lucha contra el cambio climático.

Con más de 340 mil hectáreas bajo análisis, un innovador proyecto privado, llamado “Respira Patagonia”, busca convertir esta vasta extensión en un referente en soluciones naturales para la captura y almacenamiento de carbono, contribuyendo a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero desde uno de los ecosistemas más australes del planeta.

Para entender el proyecto, repasemos qué son los créditos de carbono:

- Los créditos de carbono y los bonos de carbono están relacionados con los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero tienen diferencias fundamentales en su estructura y funcionamiento.

- Mientras los créditos de carbono representan una unidad dereducción de emisiones equivalente a una tonelada de CO2 no emitida o eliminada de la atmósfera mediante proyectos específicos, los bonos de carbono son herramientas financieras creadas para financiar proyectos que buscan reducir las emisiones (para saber más, revisa este reportaje de Juego Limpio).

En proyecto “Respira Patagonia” aún es joven, pero ya ha captado el interés internacional y suma un nuevo hito: la creación de una cartografía digital de la estepa magallánica, desarrollada por la empresa especializada Plan-C.

¿Qué hace esta herramienta? Como decía, abarca una superficie de 350 mil hectáreas distribuidas en 67 predios de la Región de Magallanes, y será fundamental para el diseño de modelos matemáticos de captura de carbono y la planificación territorial de estrategias de manejo regenerativo. La cartografía –en palabras de Manuel Sanhueza, director general del proyecto– será clave para apoyar el modelo de la curva de carbono.

- Lo que distingue a esta cartografía es su nivel de resolución y profundidad analítica, posible gracias al uso combinado de imágenes multiespectrales de los satélites Sentinel-2 y Landsat 8, junto a imágenes de radar SAR de Sentinel-1.

Esta tecnología permitió levantar datos inéditos sobre la cobertura vegetal a nivel predial, como la distribución de formaciones vegetales, el grado de erosión del suelo, el estado de la estrata herbácea y la detección de áreas degradadas. Todo este conocimiento fue integrado con datos recolectados en terreno y análisis de laboratorio, utilizando técnicas como el análisis elemental, considerado el más preciso para determinar la concentración de carbono orgánico en suelos.

Esta cartografía no solo sirve como un mapa visual, sino que se convierte también en una plataforma de gestión del conocimiento, capaz de orientar decisiones sobre qué zonas conservar, restaurar o manejar activamente. En un contexto de cambio climático, contar con este nivel de detalle permite optimizar los esfuerzos y recursos disponibles para lograr un impacto real y medible en la salud del ecosistema.

Fernando Baeriswyl Rada, ingeniero agrónomo y director de Innovación de “Respira Patagonia”, ha explicado que el potencial de la estepa como sumidero de carbono radica en tres factores esenciales:

- Baja tasa de descomposición orgánica, gracias al clima frío y seco.

- Vegetación nativa de raíces fasciculadas, que facilita la incorporación de carbono al suelo.

- Activa biota subterránea, compuesta por hongos y bacterias que estabilizan ese carbono.

Para comprobar este potencial, ya se han recolectado cerca de mil muestras de suelo, que están siendo analizadas por la Universidad de Chile, para medir la concentración de carbono orgánico y su estabilidad. La información cartográfica será el puente entre los datos en laboratorio y la toma de decisiones prediales, articulando ciencia y territorio.

Esta integración de datos de sensores remotos, trabajo de campo y análisis científico representa una apuesta pionera en Chile, que busca demostrar que es posible generar créditos de carbono confiables desde ecosistemas naturales, como la estepa.

2

Robles en el desierto: los durmientes del tren que guardan el clima del pasado

Ahora demos un salto al Norte Chico, cerca de Ovalle. Ahí, entre pueblos semidesérticos y vestigios de antiguas estaciones de trenes, descansan rieles oxidados y durmientes de madera que alguna vez sostuvieron el progreso ferroviario del país.

¿Qué tienen de importante esos restos, que para muchos pueden ser no más que chatarra? Bueno, esa chatarra olvidada en el paisaje ha comenzado a revelar un inesperado valor científico: estos durmientes de roble son archivos naturales que conservan la huella del clima de los últimos cinco siglos.

Un equipo interdisciplinario liderado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), con el apoyo de académicos de la Universidad Austral de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, analizaron durmientes ferroviarios abandonados en Ovalle, Alcaparrosa y Chinchillas.

- A través de técnicas de dendrocronología–el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles–, lograron reconstruir una cronología que abarca desde 1534 hasta 2020, revelando patrones climáticos precisos que coinciden con registros históricos de años secos y lluviosos en el centro-sur del país.

Los durmientes analizados, fabricados entre los siglos XIX y XX con robles (Nothofagus obliqua) del sur de Chile, conservan intactos sus anillos gracias al clima árido del norte. Su estudio permitió no solo datar los momentos de tala y transporte masivo de madera durante el auge ferroviario, sino también identificar rastros del “pico de la bomba”. ¿Y qué es esto? “Pico de la bomba” se refiere el aumento de radiocarbono atmosférico causado por pruebas nucleares durante la Guerra Fría.

- Cuando se realizaron estas explosiones, especialmente entre 1955 y 1963, grandes cantidades de neutrones generaron carbono-14, un isótopo radiactivo del carbono, que luego fue absorbido por plantas, animales y ecosistemas a nivel mundial. Esto creó un registro cronológico claro y globalque puede ser usado para fechar con alta precisión materiales biológicos –como madera, anillos de árboles, huesos, sedimentos, etc.– de esa época.

Además de aportar valiosa información climática de largo plazo, esta investigación publicada por Nature pone en evidencia una dimensión olvidada de nuestra historia ambiental: la destrucción sistemática de los bosques nativos del sur para alimentar la expansión industrial del norte. Hoy, esos restos industriales funcionan como testigos de un modelo extractivista que dejó marcas en el territorio y en el clima.

“Este estudio demuestra que la infraestructura abandonada puede tener un valor científico y patrimonial profundo”, sostiene José Barraza, divulgador científico del CR2 y autor del análisis, en una información compartida con Juego Limpio. “Los durmientes no solo cuentan historias de ferrocarriles, sino también del clima, la política energética del pasado y el impacto humano sobre los ecosistemas”.

La publicación en Scientific Reports señala que este trabajo no solo conecta la historia del tren con el cambio climático, sino que también abre una nueva mirada sobre la forma en que el patrimonio material puede contribuir al entendimiento del cambio global. En tiempos de crisis climática, mirar hacia el pasado puede ser clave para anticipar y enfrentar los desafíos del futuro.

3

Litio chileno: ¿sustentabilidad real o extractivismo verde?

Es un discurso más que extendido que Chile se perfila como líder mundial en la transición energética, especialmente por la extracción del litio en el Norte Grande de Chile. Pero detrás del brillo del litio y la electromovilidad se esconde una pregunta incómoda: ¿puede haber una minería del litio verdaderamente sustentable en el desierto más árido del planeta?

Un grupo de investigadores chilenos plantea que sí, pero con condiciones. Su reciente informe –titulado “Desafíos para la extracción directa de litio desde salares en Chile”– propone dejar atrás el modelo fragmentado y tecnocrático, y avanzar hacia sistemas sociotecnológicos. Esto se refiere a soluciones que integren tecnologías limpias con participación ciudadana, gestión ambiental, transparencia y desarrollo local.

- Tal como lo hemos conocido hasta ahora, la extracción de litio en Chile se ha basado principalmente en la evaporación solar, un proceso lento, intensivo en territorio y altamente demandante en agua. En respuesta, surgen tecnologías de extracción directa de litio (DLE)como alternativas más eficientes y con menor huella ambiental: adsorción, intercambio iónico, extracción por solventes, procesos electroquímicos y membranas.

Aunque algunas ya se usan a escala industrial, otras apenas superan las pruebas de laboratorio. Sin embargo, el informe es claro: no basta con evaluar estas tecnologías por separado. La sostenibilidad no es un tema técnico. Es un tema político, institucional y social.

La investigación multidisciplinaria de Sebastián Herrera-León (ingeniero de procesos) e Iván Ojeda-Pereira (sociólogo y magíster en Ciencia Política), más un grupo de otros siete investigadores de distintas profesiones, propone un enfoque integral: un sistema sociotecnológico que combina tecnologías, capacidades humanas, instituciones, normas y condiciones territoriales específicas.

- No se trata solo de extraer litio con menos agua, sino de hacerlo con transparencia, participación ciudadana y responsabilidad ambiental.

Este cambio de paradigma implica diseñar soluciones específicas para cada salar, considerando su biodiversidad, comunidades cercanas, disponibilidad hídrica y vulnerabilidad ecológica.

El informe identifica once desafíos clave, agrupados en dos etapas:

Extracción

- Acceso público y transparente a información sobre tecnologías y pilotajes.

- Caracterización multidimensional de los salares.

- Fortalecimiento institucional para fiscalizar impactos tecnológicos y sociales.

- Diseño de mecanismos de participación ciudadana efectivos.

- Construcción de legitimidad social en torno al modelo de desarrollo.

Producción

- Evaluación de requerimientos de agua y energía.

- Investigación sobre reinyección de salmuera procesada y su impacto ecológico.

- Estimación de necesidades laborales y formación de capital humano.

- Análisis de la gestión de reactivos químicos y sus riesgos.

- Diseño de sistemas de gestión de residuos bajo principios de economía circular.

- Evaluación comparativa de combinaciones tecnológicas según eficiencia, madurez y sostenibilidad.

Chile se enfrenta a un dilema serio: ¿ser un mero proveedor de materias primas para el “capitalismo verde” o convertirse en un referente de innovación sustentable con justicia territorial? Para esto, no basta con sumar tecnologías. El estudio concluye que se requiere una transición institucional, democrática y ecológica.

Desde esta perspectiva, el litio no solo se extrae del subsuelo, también del consenso social. La pregunta no es si se puede hacer de forma más eficiente, sino si se puede hacer de forma justa.

Bajo el amparo del programa ANILLOS ATE240017 y con apoyo del Ministerio de Ciencia, este grupo impulsa un llamado urgente: que la política del litio no la definan solo las cifras del mercado, sino también las comunidades, los ecosistemas y las generaciones que vienen.

4

Valdivia reúne a líderes mundiales en ciencia antártica frente a crisis climática

Volvamos al sur. Entre glaciares que retroceden, océanos que se acidifican y ecosistemas que cambian a velocidades sin precedentes, la ciencia antártica se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: traducir el conocimiento en acción.

En ese contexto, Valdivia se prepara para convertirse, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, en la capital latinoamericana de la investigación polar, al albergar el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica (CLCA) y el XII Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas (CCIA).

- Organizados por el Centro IDEAL de la Universidad Austral de Chile (UACh), el Instituto Antártico Chileno (INACH) y el Consejo Nacional de Investigación Antártica (CNIA), los congresos reunirán a investigadores de toda la región y de otros continentes para debatir sobre los impactos del cambio climático en la Antártica, el océano Austral y los fiordos subantárticos, territorios clave para entender –y contener– la actual crisis ambiental global.

Uno de los puntos más esperados del encuentro será el de las charlas magistrales de tres referentes internacionales en ciencia polar: el Dr. Hans-Otto Pörtner (Alemania), el Dr. Gustavo Ferreyra (Argentina) y el Dr. Humberto González (Chile). A través de sus trayectorias, estos científicos han trazado puentes entre la investigación climática, las decisiones políticas y la cooperación internacional.

El Dr. Pörtner, del Instituto Alfred Wegener (AWI), es uno de los autores más influyentes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y ha dedicado su carrera a entender cómo el calentamiento global y la acidificación afectan a los organismos marinos. Elegido copresidente del grupo de trabajo del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, ha sido clave en reportes globales que marcaron el rumbo de la diplomacia climática en la última década.

Desde Ushuaia, el Dr. Gustavo Ferreyra ha liderado investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el plancton marino, así como numerosas campañas científicas en el continente blanco. Su trabajo al frente del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) lo ha posicionado como una voz central en la cooperación científica entre América y Europa.

Por su parte, el Dr. Humberto González –subdirector del Centro IDEAL y académico de la UACh– ha sido clave en el desarrollo de programas de monitoreo a largo plazo en fiordos chilenos y aguas subantárticas. Sus estudios sobre el rol del plancton en el ciclo del carbono y su vínculo con la toma de decisiones públicas reflejan el giro urgente hacia una ciencia aplicada a la política climática.

Pero más allá de las exposiciones, estos congresos en Valdivia buscarán fortalecer redes entre científicos, estudiantes, autoridades y tomadores de decisiones de toda América Latina. La Antártica, aunque remota, tiene implicancias directas sobre el clima, la biodiversidad y la seguridad ambiental del continente. Por ello, comprender sus transformaciones no es solo un desafío científico, sino también geopolítico y ético.

El comité organizador ha puesto énfasis en la necesidad de una ciencia abierta, colaborativa y conectada con la sociedad. “La Antártica ya no es solo un laboratorio natural. Es también un termómetro del planeta y un espejo de nuestras decisiones como humanidad”, señala el equipo del Centro IDEAL.

- Las actividades se realizarán en distintos espacios de la Universidad Austral y contarán con mesas temáticas, presentaciones de investigaciones emergentes y espacios de diálogo interdisciplinario. La presencia de estos destacados científicos es una señal clara: el sur del mundo tiene mucho que decir –y hacer– frente al calentamiento global.

Para más información, inscripciones y programa completo, haz clic AQUÍ.

5

Cultivo de arroz casi sin agua: experimento en Arica abre nueva era agroalimentaria

Tal como la oscilación de un péndulo, desde Valdivia ahora nos vamos a la Región de Arica. En un hecho inédito para la agricultura chilena, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) inició el primer cultivo experimental de arroz en pleno desierto de Arica y Parinacota.

- La siembra, realizada a fines de mayo en el predio Pampa Concordia,busca demostrar que incluso en una de las zonas más secas del planeta es posible producir alimentos estratégicos, mediante ciencia aplicada e innovación agrícola.

La iniciativa representa mucho más que un desafío técnico. “Hacer agricultura en el desierto requiere trabajo, determinación e inversión. Este es un hito muy significativo y una señal de que la agricultura en zonas extremas es una opción real para diversificar la matriz productiva del país”, señaló hace unos días Carlos Furche, director nacional del INIA, mientras visitaba el lugar que se perfila como un laboratorio natural para enfrentar un futuro con menos agua y mayor presión sobre los sistemas alimentarios.

El cultivo en Pampa Concordia utiliza la variedad Jaspe FL INIA, un arroz de grano largo y blanco desarrollado por el Programa de Mejoramiento Genético del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

- Esta semilla es el resultado del cruzamiento de germoplasma nacional y ruso, y fue diseñada para tener un ciclo corto y alta eficiencia hídrica. A diferencia del arroz tradicional, que requiere inundación, este ensayo utiliza riego por goteo y subterráneo, reduciendo el uso de agua en hasta un 50%.

Los ensayos anteriores en Maule y Ñuble ya habían demostrado su rendimiento: hasta 10 toneladas por hectárea con la mitad del recurso hídrico. Ahora, el desafío es replicar ese éxito en condiciones desérticas. Para eso, el equipo de INIA suma tecnologías como speed breeding, que acelera el desarrollo genético, y bioestimulantes con hongos endófitos que potencian el rendimiento.

La directora regional de INIA Ururi, Marjorie Allende, destacó que esta experiencia marca un punto de inflexión: “Las condiciones agroclimáticas de Arica y Parinacota ofrecen una plataforma única para generar conocimiento exportable a otras regiones. Esto también refuerza la soberanía alimentaria del país”.

De concretarse la innovación según lo proyectado, la primera cosecha de arroz en la historia de la región se realizaría en un plazo de cinco a seis meses. Más que una proeza agronómica, el proyecto (enmarcado en el convenio FLAR-Chile) confirma que es posible hacer agricultura en escenarios extremos, alineando ciencia, tecnología y adaptación climática. Un paso firme hacia una agricultura chilena más resiliente, descentralizada y sostenible.

6

Breves medioambientales que sí importan

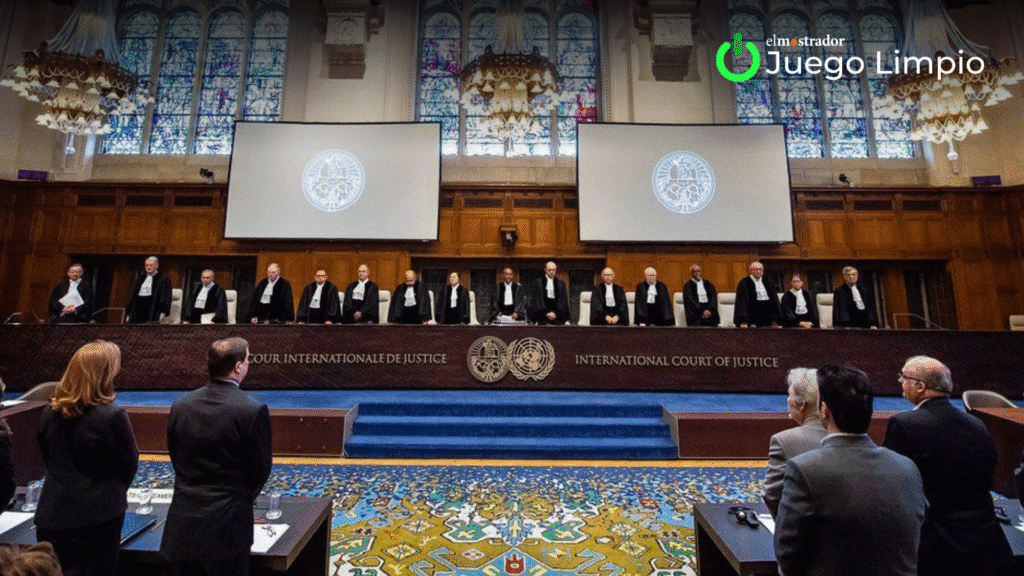

- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite opinión climática

Tal como lo hizo hace algunas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá, el 23 de julio, una esperada opinión consultiva sobre el cambio climático, en respuesta a una solicitud unánime de la Asamblea General de la ONU realizada en marzo de 2023. Esta opinión, basada en el derecho internacional, busca aclarar las obligaciones de los Estados para proteger el sistema climático y las posibles consecuencias jurídicas para aquellos que, por acción u omisión, hayan causado daños significativos, especialmente afectando a países vulnerables y comunidades en riesgo.

Durante las audiencias públicas celebradas en diciembre de 2024, casi un centenar de Estados y organizaciones internacionales presentaron argumentos ante la CIJ, marcando un récord de participación. La decisión del tribunal podría influir profundamente en la política climática global, al establecer lineamientos sobre responsabilidades legales, justicia climática, financiamiento, derechos humanos y mecanismos de compensación por pérdidas y daños.

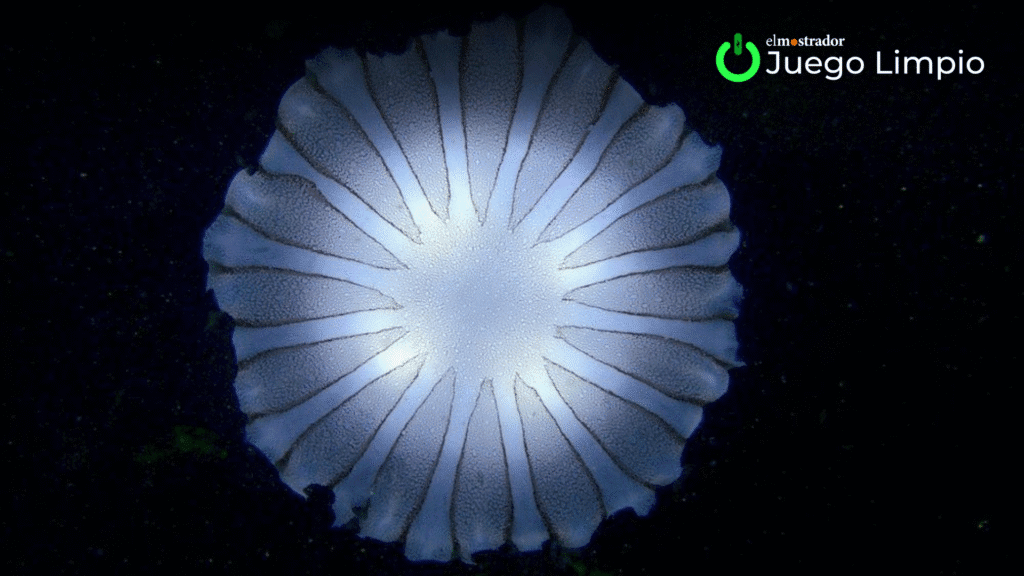

- Docentes se sumergen en el mundo oculto de los arrecifes mesofóticos chilenos

Entre el 12 y el 14 de junio se realizó en Las Cruces el cierre de la primera edición de la “Escuela Mesofótica”, una innovadora experiencia educativa liderada por el Núcleo Milenio NUTME, que capacitó a más de 40 docentes de las regiones de Atacama, Valparaíso y O’Higgins. Durante cinco semanas, profesores y profesoras implementaron actividades en sus aulas integrando ciencia marina, herramientas lúdicas y contenidos curriculares. El proyecto, que involucró a más de 1.300 estudiantes, culminó con una jornada práctica en la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) de la UC, donde los participantes realizaron salidas a terreno, trabajos de laboratorio y cocrearon materiales pedagógicos.

La iniciativa, apoyada por ANID, busca amplificar su impacto mediante un cuadernillo pedagógico y cápsulas audiovisuales disponibles libremente para que otros docentes puedan replicar la experiencia. A través de juegos como “desafíos submarinos” y “mapeo de arrecifes”, la Escuela Mesofótica conecta a niñas, niños y educadores con los arrecifes mesofóticos templados, un ecosistema marino único, poco conocido y con alta biodiversidad. Con enfoque territorial y emocional, el programa destaca por su capacidad de transformar la educación en ciencia marina y formar ciudadanía ambiental crítica desde el aula.

- Curso “Biodiversidad y Conservación de Humedales” versión número 30

El curso está dirigido a estudiantes de universidades, colegios y liceos, así como a profesionales del sector público y privado –incluyendo municipalidades y ministerios– que se interesen en la gestión y conservación de humedales como parte del patrimonio natural de Chile, Latinoamérica y el planeta. Cuenta con la participación de 19 docentes, entre científicos, abogados e ingenieros con una larga trayectoria en la protección de estos ecosistemas, quienes abordan contenidos fundamentales como ecología, flora, fauna, legislación y gobernanza de humedales.

A lo largo de 17 años, este curso ha capacitado a más de 2 mil personas, promoviendo la creación de redes colaborativas como la Red Plurinacional de Humedales, e incidiendo en políticas públicas como la Ley de Humedales Urbanos y la actual propuesta de Ley de Humedales Rurales. Con afiches, presentaciones y materiales de difusión, ha buscado instalar el valor ecológico, científico y cultural de los humedales en la conciencia colectiva y en la agenda nacional.

A través de correo electrónico se realiza la inscripción al curso: cursohumedales@gmail.com

- Valdivia será reconocida como Ciudad Humedal en la COP15 de la Convención Ramsar

Entre el 23 y el 31 de julio, Valdivia será oficialmente acreditada como Ciudad Humedal durante la COP15 de la Convención Ramsar, que se celebrará en Zimbabue. Esta distinción internacional reconoce el compromiso de la ciudad con la protección de sus humedales urbanos y se da en el marco del proyecto “Valdivia Ciudad Humedal”, impulsado con apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos.

La delegación chilena estará compuesta por autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, parlamentarios, la alcaldesa Carla Amtmann, representantes de organizaciones ciudadanas como Montserrat Lara (Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia), investigadores del CEHUM y la Fundación Kennedy. Valdivia será una de las dos primeras ciudades en América Latina en obtener este reconocimiento.

La COP15 reunirá a 172 países para definir el plan estratégico de la Convención Ramsar para los próximos nueve años, con foco en restauración de ecosistemas, participación ciudadana y juventudes, y conservación de humedales urbanos. En este contexto, Valdivia participará en foros clave, como el evento sobre humedales urbanos en Latinoamérica, y tendrá presencia activa en la construcción de redes internacionales para fortalecer la gestión de sus ecosistemas. “Esta acreditación es fruto del trabajo de más de 15 años de organizaciones locales, y refleja que el bienestar de Valdivia depende directamente de sus humedales”, destacó Montserrat Lara, quien mencionó también la relevancia de llevar la voz de la ciudadanía a un espacio global de decisiones.

PRESENTADO POR:

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.

Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.