Opinión

Opinión

“El último romántico”, de Hugo Herrera: el pensamiento de la excepción de Mario Góngora

En “El último romántico”, el pensamiento teórico-político gongoriano y su crítica cultural convergen.

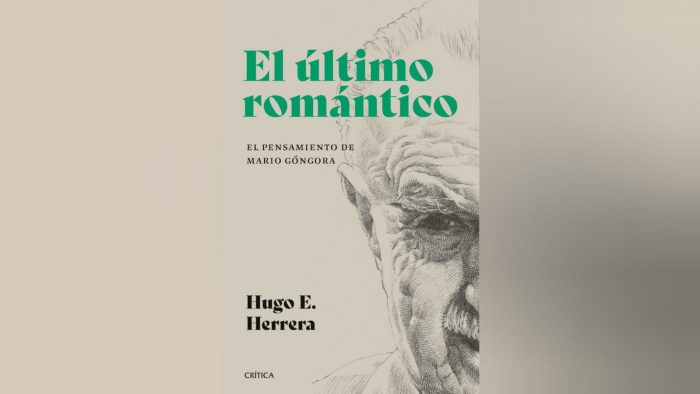

El último romántico (2023), del abogado y doctor en filosofía Hugo Herrera, es el primer estudio sistemático sobre el pensamiento de Mario Góngora, a quien el filósofo chileno concibe como el cénit de la hermenéutica política en Chile y desde el cual él renueva sus propias inquietudes filosóficas. Consistente con la producción intelectual de Herrera en la última década, El último romántico es una monografía de alto valor para la historia de las ideas en Chile en cuanto a los alcances de la reflexión existencial del Premio Nacional de Historia 1976, en su preocupación teórico-jurídica, teórico-política, crítico-cultural y filosófica; en definitiva, lo que el autor concluye como el tardo-romanticismo del historiador.

Leer a Hugo Herrera importa la pregunta por la comprensión política, esto es, la capacidad de articular la voluntad del pueblo mediante la legitimidad. Ya en La derecha en la Crisis del Bicentenario (2014), el filósofo chileno apuntó a la fosilización discursiva de la derecha en Chile en una narrativa de Guerra Fría como fuente de su precariedad, y rastreó la historia intelectual de las derechas en Chile en búsqueda de mayor espesor, para la que propuso una taxonomía con cuatro vertientes: liberal-cristiana, liberal-laica, socialcristiana y nacional-popular.

Para superar la Crisis del Bicentenario, Herrera reclamó de la corriente nacional-popular, por los méritos comprensivos desde el tradicionalismo crítico del liberalismo y la reivindicación del Estado nacional, a los historiadores y ensayistas Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y el mentado Góngora, en cuyo ideario profundizaría, desde su pericia filosófico-política, en Pensadores peligrosos (2021). En el intertanto, hallamos en el prólogo de Herrera al volumen conjunto Mario Góngora: El diálogo continúa… (2017), editado por Gonzalo Geraldo y Juan Carlos Vergara, las claves de El último romántico: la cercanía del modo de pensar del historiador con la comprensión jurídica, la creación artística y la hermenéutica filosófica, y, por ende, su cercanía con pensadores tales como el Kant de la Crítica del juicio, Hölderlin, Schelling, Müller, Schmitt y Gadamer.

El libro de marras está dividido en un prólogo, una introducción, cinco capítulos y una conclusión. “Góngora existencialista”, el primer capítulo, aborda la biografía y la filiación política y generacional del historiador: parte de la ANEC, fue vicepresidente de la Juventud Conservadora, que devendría Falange Nacional. Al igual que los escritores Eduardo Anguita, Braulio Arenas y Miguel Serrano –entre muchas otras personalidades–, perteneció a la Generación del 38, la cual rompió con la afrancesada mentalidad decimonónica para pensar espiritualmente Chile desde las ideas contenidas en la literatura europea de vanguardia. Incluso, llegó a adherir al comunismo en el contexto de la guerra civil española, del cual se distanció tras su lectura de Nietzsche.

En lo que respecta al pensamiento teórico-jurídico de Mario Góngora, el segundo capítulo aborda el problema de la tensión entre lo concreto del caso y la generalidad de la regla. Aquí El último romántico tiene un antecedente inmediato en Carl Schmitt between Technical Rationality and Theology (2020), texto en el cual Herrera reivindica la obra temprana del jurista de Plettenberg por su teoría de la comprensión eminentemente jurídica, la que sintetiza en la tensión entre una racionalidad técnica, que subsume casos a normas, y una racionalidad jurídica, que atiende la realidad concreta. En el caso de Góngora, el foco es El Estado en el derecho indiano (1951), reeditado con prólogo de Herrera en 2023, y la afirmación del Estado indiano como realizador eficaz del derecho respecto a la pregunta del incumplimiento de la ley española en las Indias, y cuyo sustrato teórico es Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica (1934) de Schmitt.

En El último romántico, el pensamiento teórico-político gongoriano y su crítica cultural convergen. La teoría de Góngora distingue la singularidad de los individuos, el lenguaje común como condición sine qua non de la comunidad –ora como pueblo, ora como nación–, y el Estado en su concepción filosófico-orgánica, o sea, como forma institucional cúlmine de una comunidad, aunque siempre en tensión: el ejemplo paradigmático es la tesis del Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1981), según la cual el Estado es la matriz de la nacionalidad. Es ella precisamente, en el capítulo cuarto, la que informa la crítica contra las planificaciones globales de 1964-1980 en tanto programas ideológicamente definidos, y en particular, su denuncia de la ‘coincidencia de los opuestos’ en el marxismo, con la reducción del individuo a la sociedad, y el neoliberalismo, mediante la reducción de la sociedad al individuo.

El capítulo cinco trata la genealogía filosófica de Mario Góngora como opositor del racionalismo ilustrado, la que Herrera emparenta con cuatro tradiciones: (1) el Romanticismo, por la subversión del atomismo hobbesiano; (2) la fenomenología existencial, por la crítica a la racionalidad científico-técnica, que desatiende la influencia del método en el objeto; (3) la hermenéutica, por la atención a la tensión de articulaciones y situaciones; y (4) el historicismo, al constatar la dimensión del tiempo dentro de la condición humana. Herrera, en consecuencia, identifica al historiador como un romántico tardío por su capacidad de integración de dichas influencias filosóficas, conclusión que le da nombre al libro.

El quid de las preocupaciones del filósofo chileno en la última década halla en 2023 su reversión en El último romántico: la necesidad de una comprensión productiva del momento, la que implica la tensión entre regla y caso. Rica en fuentes e investigación, la monografía de Hugo Herrera sobre el pensamiento de la excepción de Góngora es antológica y remite al epígrafe contenido en Octubre en Chile (2019), una cita del historiador de 1983: el positivo bien que trasunta conocer otra tradición de pensamiento político allende el liberalismo económico y el socialismo. Después de todo, la correspondencia que, de extremo a extremo, los historiadores Gabriel Salazar, Alfredo Jocelyn-Holt, Joaquín Fermandois y Erwin Robertson expresan por su maestro es testimonio fehaciente de la trascendencia de Mario Góngora.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.