Opinión

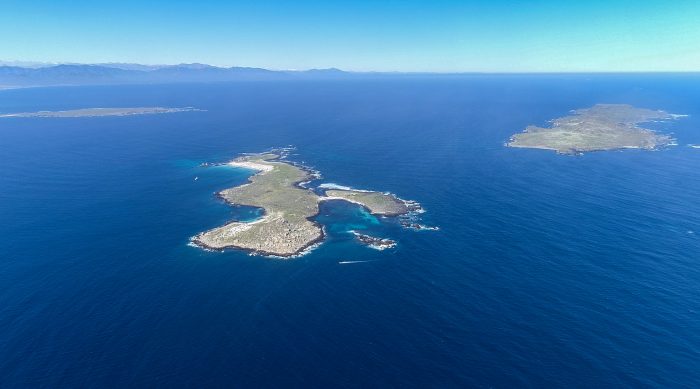

Dominga, archipiélago de Humboldt, imagen referencial

Opinión

Dominga, archipiélago de Humboldt, imagen referencial

Del voto al veto: urgente necesidad de controlar las promesas de campaña en materia ambiental

En lo que respecta al proyecto Dominga, cuyo desenlace, es de esperar que sea favorable a su ejecución y al reestablecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental, cuya cuya inversión efectivamente ejecutada a la fecha por sus inversionistas asciende aproximadamente a los US 450 millones.

En un contexto de creciente tensión entre desarrollo e institucionalidad ambiental, el rol de la prensa libre se vuelve central. En ese sentido, El Mostrador ha contribuido sostenidamente a elevar el estándar del debate público en materia ambiental, no solo al relevar temas de alto interés ecológico para Chile, sino también al abordar con profundidad y rigor casos de alta sensibilidad institucional, con la neutralidad y objetividad que exige una materia que despierta emociones y aproximaciones de distinta naturaleza.

En esta misma línea, el caso del proyecto Dominga, ya en su epílogo luego de 12 años de tramitación administrativa y judicial, exige abordar y enfrentar, en el marco de una nueva campaña presidencial, un fenómeno preocupante y altamente pernicioso para la legitimidad institucional y democrática del modelo institucional ambiental chileno: cuando un candidato o autoridad anticipa en campaña la suerte de un proyecto específico —sin procesos técnicos, sin participación ni evaluación formal— contamina irremediablemente la legitimidad de cualquier decisión posterior. Esta conducta no solo ahuyenta la inversión responsable, sino que erosiona la arquitectura institucional que nos ha tomado décadas construir y a la cual generosamente han contribuido decenas de especialistas, provenientes de distintos mundos.

Al efecto, es preciso recordar y alertar, con especial preocupación, la promesa del entonces candidato Gabriel Boric en 2021, de rechazar el proyecto Dominga, condicionando de manera grave el proceder de las autoridades públicas que debían pronunciarse en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, desplegando, recientemente, una ofensiva judicial directa ante el Tribunal Constitucional y ante la Corte Suprema, confirmando con acciones directas y concretas la decisión política de impedir la ejecución del proyecto.

Al respecto, diversas experiencias internacionales nos confirman que los compromisos electorales anticipados respecto de proyectos específicos generan efectos adversos que perduran más allá del ciclo político, afectando al conjunto del sistema institucional y su necesaria confiabilidad y legitimidad.

Por ejemplo, en Ontario, Canadá, durante la campaña provincial de 2011, el Partido Liberal prometió cancelar una planta de gas en Mississauga. Al llegar al poder, ejecutaron esa decisión, lo que implicó un costo fiscal de más de mil millones de dólares canadienses. La Auditoría Provincial criticó la medida por su improvisación, y el episodio forzó la renuncia del premier Dalton McGuinty.

A su turno, en Victoria, Australia, el gobernador electo Daniel Andrews canceló en 2014 el proyecto de autopista East West Link, valorado en más de 6.000 millones de dólares australianos, cumpliendo así su promesa de campaña. El Estado debió pagar 1.100 millones en indemnizaciones, lo que generó un fuerte reproche público por el costo político de decisiones tomadas sin respaldo técnico.

También, en Reino Unido, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Nik Johnson, canceló en 2021 el plan del metro autónomo regional, valorado en 4.000 millones de libras, alegando que había sido una “idea cara e irreal”, promesa que había sostenido durante su campaña. El impacto económico principal fue la pérdida de cerca de £10 millones en fondos públicos, sin contrapartida técnica ni avance en infraestructura.

En América Latina, los efectos de este fenómeno son aún más notables.

En Perú, el caso Tambogrande, en 2002, que implicó el cumplimiento de una promesa electoral, del entonces alcalde Alfredo Rengifo Navarrete. Este impulsó una histórica consulta popular, el 2 de junio de 2002, en la que el 99 % de la comunidad votó en contra de la minería, incluso antes de que terminara la evaluación ambiental del proyecto.

Lo anterior, implicó la pérdida de una inversión esperada de US$ 405 millones, para la empresa Manhattan Minerals, y la pérdida efectiva invertida de US$ 60 millones en exploración, estudios y preparación del terreno.

A su turno, en Honduras, tras asumir la presidencia el año 2022, Xiomara Castro cumplió su compromiso electoral de prohibir la minería metálica a cielo abierto mediante un decreto general. La medida, si bien fue aplaudida por organizaciones sociales, se adoptó sin evaluación técnica previa ni consulta con las empresas afectadas, lo que implicó una pérdida de divisas de US$ 130 millones en exportaciones minerales (plata, zinc, plomo), sin contar oro y el empleo de 80.000 mineros artesanales.

Otro caso de interés, ahora en Chile, fue el del proyecto hidroeléctrico Achibueno, aprobado ambientalmente en 2011, cuya demora en el inicio de ejecución de las obras abrió el espacio para que durante campañas municipales y parlamentarias (2012–2017), diversos candidatos locales y nacionales prometieron rechazar o frenar el proyecto, lo que implicó que el año 2018, tras casi una década de tramitación e incertidumbre, la empresa titular decidiera desistir del proyecto ante el SEA y postergar su ejecución indefinidamente.

Lo anterior significó la pérdida de un valor potencial de inversión de US$ 285 millones, prevista para dos centrales de 135 MW, además de los empleos asociados, estimados en mil empleos directos.

Asimismo, en nuestro país, el rechazo del proyecto HidroAysén —tras años de presión social y definiciones políticas sucesivas— dejó la impresión de que los proyectos estratégicos pueden ser arrastrados por el ciclo político, más que guiados por el mérito técnico de sus antecedentes, generando pérdidas concretas para los inversionistas, avaluadas aproximadamente en US$ 250 millones en estudios, diseños iniciales y trámites entre 2007 y 2017.

En lo que respecta al proyecto Dominga, cuyo desenlace es de esperar que sea favorable a su ejecución y al reestablecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental, su inversión efectivamente ejecutada a la fecha por sus inversionistas asciende aproximadamente a los US$ 450 millones.

Al respecto, cabe alertar que de no prosperar el proyecto por decisión de la autoridad, no es descabellado imaginar que puedan exigirse a nivel internacional el resarcimiento de los perjuicios por parte del titular.

De este modo, en momentos en que se comenzarán a debatir los programas presidenciales y las promesas de campaña, y conocido el resultado de la primara oficialista, resulta imprescindible que quienes aspiran a dirigir el país se abstengan de comprometer apoyos o rechazos a proyectos específicos antes de que estos sean evaluados técnicamente, conforme a los principios que rigen nuestro orden institucional. Ni el negacionismo ambiental ni el voluntarismo desanclado de los procedimientos institucionales aportan a una gobernanza sólida.

Lo que está en juego no es solo el destino de un proyecto minero, energético o de infraestructura. Lo que se erosiona, cuando se promete sin evaluar, es la arquitectura misma de la gobernanza ambiental, la que debe ser lo suficientemente sólida para resistir presiones coyunturales, promesas de campaña o cualquier tentación política de orden populista, especialmente, considerando el espacio que se abre para la moderación ante la inminente amenaza de los extremos.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.