Opinión

Archivo

Opinión

Archivo

Hablemos hoy sobre impunidad biológica

La sanción penal que se impone al criminal de lesa humanidad está regida por el principio que nos dice que el sujeto condenado debe cumplir toda la pena que se la ha impuesto y la eventual reducción del tiempo de aquella está estrictamente limitada.

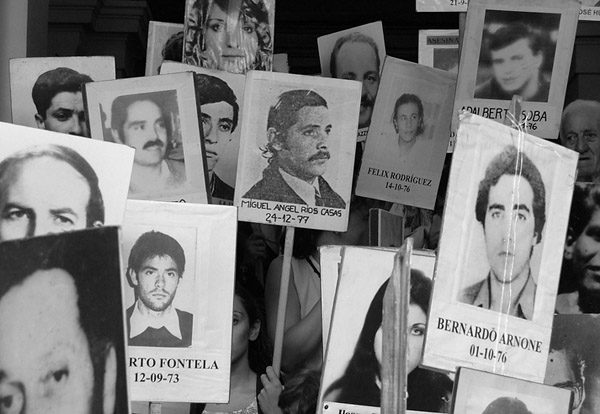

El proceso de Justicia Transicional chileno debe ser reconocido, entre otros aspectos, por la cuantía de agentes condenados a penas privativas de libertad, a propósito de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de víctimas durante la dictadura. Según cifras obtenidas desde el Estado por el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales (UDP), y que obran en el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP 2024, a abril de 2024, 364 agentes cumplían condenas privativas de libertad en centros de cumplimiento penitenciario de Gendarmería de Chile, por dichos crímenes acaecidos durante la época indicada.

Extenso en el tiempo y pedregoso ha sido el camino recorrido para arribar a dichas decisiones condenatorias. Precisamente, ese tiempo transcurrido y los estragos que este tiempo causa en los agentes –y en las personas, en general– nos presentan un fenómeno, que es el de la impunidad biológica, y que es común a todo proceso de esta naturaleza a nivel mundial, en tanto en cuanto el tiempo deja sus mellas en el ser de cada agente.

La muerte y algunas patologías –físicas y/o síquicas– que han afectado o afectan, según el caso, a agentes que intervinieron en estos crímenes, son realidades a las que nos enfrentamos desde ya hace un tiempo y que ponen en riesgo ese deber especial y reforzado de juzgamiento y punición efectiva que tiene el Estado de Chile –junto a las obligaciones de verdad, reparación y garantías de no repetición–, de quienes han participado en la comisión de crímenes de esta naturaleza, generando impunidad, entendiendo por esta el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Estado en estas materias, que constituyen los pilares de la Justicia Transicional.

Respecto de una faz de esta impunidad biológica, aquella que se refiere a la mortalidad de agentes, ese mismo Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP nos informa que, a la época indicada, 457 agentes que alguna vez estuvieron procesados, acusados y/o condenados, se encontraban fallecidos. Respecto de la otra faz de dicha impunidad, la relativa a las patologías y especialmente las síquicas que, eventualmente, pueden padecer algunos agentes actualmente perseguidos penalmente o ya condenados por estos crímenes, nos plantean algunos problemas concretos que corresponde abordar.

Junto con señalar que, lamentablemente, no hay cifras oficiales publicadas que cuantifiquen el fenómeno, es relevante denotar la existencia de algunas deficiencias observadas en algunos informes evacuados por el Departamento de Salud Mental, del Servicio Médico Legal, a la judicatura.

Por cierto, es clave, para la Justicia, contar con informes debidamente fundados que le permitan adoptar una decisión jurisdiccional en torno al caso que se presenta. Y las medidas dirigidas hacia una correcta examinación deben ser extremas y rigurosas, teniendo en consideración, primero, que gran parte de los agentes tienen especialización en inteligencia y han sido formados para simular; y, segundo, que nuestra historia, en el pasado reciente, nos dice que sujetos como Pinochet Ugarte o, más recientemente, Dimter Bianchi, el “Príncipe” del Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), entre otros, buscan burlar y abstraerse de la acción de la Justicia, lisa y llanamente, mintiendo respecto de su estado de salud.

El caso de Dimter Bianchi, informado públicamente por este medio, es uno paradigmáticamente grosero. Este sujeto fue condenado de manera definitiva a penas privativas de libertad efectivas, por ser coautor de los crímenes de secuestro con grave daño y homicidio calificado perpetrados en perjuicio de don Littré Quiroga Carvajal y don Víctor Jara Martínez. Su ingreso a cumplir pena se retardó a propósito de que él y su defensa alegaban que tenía un deterioro en su salud mental que le impedía cumplir la sanción punitiva que se le había impuesto por la Justicia, pidiendo ser enviado a su hogar.

En sus informes legistas, el Servicio Médico Legal afirmaba la existencia de un deterioro en salud mental irreversible, por lo que debía ser considerado un enajenado mental. Sin embargo, la señora ministra en visita extraordinaria, doña Paola Plaza González, encargada de la ejecución penal del caso citado, ante algunas sospechas surgidas, ordenó algunas diligencias de investigación a la PDI, las que permitieron determinar que Dimter Bianchi hasta iba al supermercado solo, manejando su auto particular, demostrándose que el sujeto simulaba un deterioro en su salud mental.

Otros casos concretos nos exhiben también esas deficiencias que observamos en los informes que son elaborados por el Servicio Médico Legal y evacuados a la judicatura, los cuales, como se señaló, constituyen el fundamento esencial e inmediato, aunque no único, que considera esta, al resolver peticiones formuladas por las defensas dirigidas a, sobre la base de una enajenación mental alegada, mutar el régimen de cumplimiento penal por alguno más benigno (generalmente, en el hogar), en casos en que estamos frente a sujetos condenados; o a sobreseerlos definitivamente, en casos en que se desarrolla actualmente una persecución penal.

Hoy, en algunos casos, contamos con informes de salud mental de agentes elaborados por el SML en que solo un profesional, generalmente un psiquiatra, evalúa al sujeto e informa sobre el mismo, cuando desde el mundo científico algunas voces autorizadas nos indican que se requiere la participación de un equipo multidisciplinario, con experiencia en diagnóstico clínico y evaluación cognitiva, que permita realizar una examinación integral al evaluado, el que debería estar constituido por un neurólogo, un neuropsicólogo clínico, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un médico forense, un psicólogo especializado en simulación, un geriatra y un fisiatra.

También hoy, en algunos casos, observamos que no se realizan todos los exámenes médicos relevantes, incluidos aquellos relativos a imágenes –toda patología de esta naturaleza tiene una expresión visual, nos enseñan desde el mundo científico–, que la correcta praxis médica exige, para determinar y fundar un diagnóstico certero y concreto respecto de la patología que puede afectar a un sujeto.

Por cierto, un ciudadano que padece de alzhéimer debe realizarse una gran cantidad de exámenes para acceder a las prestaciones GES, según lo indican las “Orientaciones técnicas para la implementación de GES Nº 85 de Alzheimer y otras demencias”, del Minsal; más que aquellos que, en un caso concreto, se aplicaron a un criminal de lesa humanidad para acceder a su petición. Tampoco se observa la implementación de todos los instrumentos validados en el país para evaluar la validez del rendimiento cognitivo y detectar patrones de simulación, en casos en que esta puede concurrir.

Hoy, en diversos casos, detectamos que los informes no emplean la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-11, elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Vemos, en ciertos casos, que se afirma una demencia, pero no se indica cuál, concretamente. En otras palabras, no se indica un diagnóstico concreto, sobre la base de las clasificaciones de enfermedades universalmente reconocidas, que nos permita saber qué, específicamente, padece el sujeto.

Observamos en algunos casos, el día de hoy, que el informante del SML afirma la existencia de una enajenación mental cuando esta categoría, eminentemente jurídica, corresponde aplicar, por subsunción, al juzgador que debe conocer y resolver un asunto.

Vemos, hoy y desde hace ya un tiempo, la falta de medios humanos y técnicos para que, desde el SML, se dé una respuesta oportuna y consistente, a la judicatura. A su vez, se observa la necesidad de formar y capacitar a los agentes institucionales competentes en la materia, especialmente el SML y el Poder Judicial.

Recordemos que, sobre la base de fuentes convencionales y consuetudinarias de derecho internacional, aplicables en razón de lo establecido en el artículo quinto, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, el Estado de Chile tiene los deberes –en sentido jurídico estricto– de investigar hechos que revisten el carácter de crímenes de lesa humanidad, de sancionarlos, de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición de aquellos.

La sanción penal que se impone al criminal de lesa humanidad está regida por el principio que nos dice que el sujeto condenado debe cumplir toda la pena que se la ha impuesto y la eventual reducción del tiempo de aquella está estrictamente limitada, como lo indica el artículo 110 del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional.

Y es que ante crímenes de derecho internacional y, en especial, ante crímenes de lesa humanidad, la pena que impone el Estado al criminal cumple con todas las finalidades que se predican de aquella: la pena es retribución, la pena es prevención especial y la pena es prevención general.

La lucha contra la impunidad nos exige excepcionar del cumplimiento de penas a criminales de lesa humanidad si y solo si existen motivos fundados, reconocidos por el derecho, que permiten configurar tal situación de excepción. En algunos casos hoy no deberían configurarse esas excepciones, por carencia de fundamentos. Exceptuar a agentes de su sanción, con tales carencias, puede generar y genera impunidad.

Esto no es venganza. Es seriedad y rigurosidad al momento de evaluar y decidir una situación tan delicada, como lo es que el Estado prescinda de la persecución penal y/o sanción de un criminal de lesa humanidad.

Honrar y respetar el principio de humanidad nos exige reconocer que cuando efectivamente tenemos la certeza de que un sujeto condenado, a propósito de la determinación de una concreta y específica patología, debidamente acreditada, efectivamente el Estado, y en particular el Poder Judicial, exceptúen en el caso específico la eficacia del deber de punición y ejecución de la sanción penal; pero en casos en que alguno de estos aspectos falla, es deber del Estado procurarse de los antecedentes necesarios y consistentes, que fundamenten debidamente la decisión jurisdiccional.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.