Chispa y legado: especial premios Nobel

¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!

Las razones, los incentivos que conducen la historia de la ciencia son tan impredecibles como los de cualquier otra historia. Más aún cuando se analizan las causas que empujan a un hombre como Alfred Nobel, ese químico y empresario sueco que legó el premio más célebre y deseado del mundo intelectual.

Nobel era ambicioso y de una vitalidad inagotable, como si la nitroglicerina no solo estuviera en sus laboratorios, sino también en su sangre. Se lanzaba a múltiples proyectos a la vez, con una mezcla de genio y temeridad.

Su gran logro ocurrió en 1867, cuando crea la dinamita. Antes los explosivos se producían normalmente usando pólvora. La síntesis de la nitroglicerina había señalado el camino hacia una nueva generación de sustancias detonantes.

- Pero la nitroglicerina era extremadamente inestable: explotaba con facilidad, provocando accidentes que la hacían poco viable a nivel industrial.

Sin ir más lejos, en 1864, Emil, hermano menor de Alfred Nobel, falleció mientras experimentaba con esta sustancia. La solución llegó cuando Alfred notó que, al mezclarla con diatomita, una roca formada por algas fosilizadas, la nitroglicerina se estabilizaba.

Alfred Nobel se hizo millonario, fundando múltiples empresas y construyendo un pequeño imperio a su alrededor. Al morir, en 1896, donó parte importante de su fortuna para la creación de un galardón que premiara los grandes logros en física, química, fisiología o medicina, literatura y, finalmente, paz.

Volvamos a las razones: ¿por qué el premio?, ¿por qué estas disciplinas? Nadie sabe, pero la visibilidad de los premios es tal que la mitología ha entrado a llenar los vacíos.

- Se dice que quiso redimirse por la muerte y destrucción que su legado produjo, pero la verdad es que en sus tiempos las aplicaciones de la dinamita eran casi enteramente civiles.

- Se dice que no hay Premio Nobel de matemáticas porque no soportaba la idea de que pudiera recibirlo el matemático Gösta Mittag-Leffler, con quien habrían rivalizado por el amor de una mujer.

Todo esto no tiene ningún fundamento. Sí se sabe, en cambio, que el Premio Nobel de la Paz fue inspirado por su amistad con la escritora y activista Bertha von Suttner, quien ganaría el galardón en 1905.

El número de hoy es una edición especial dedicada a los premios Nobel recientemente entregados, por lo que nos permitimos cambiar nuestras secciones tradicionales.

Para hablarnos del Premio Nobel de Física, invitamos al académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor en Física Ariel Norambuena.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina es abordado por la microbióloga y doctora en Biociencias Moleculares Annette Trombert, directora de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor.

Finalmente, para el Premio Nobel de Química, contamos con la presencia del doctor en Química Ricardo Melo, quien dirige además el Núcleo de Química y Bioquímica de la misma universidad.

Junto a ellos, también nos acompañan el geólogo Camilo Sánchez, el doctor en Ciencias Ignacio Retamal y la periodista Francisca Munita.

Gracias por estar con nosotros en esta edición de Universo Paralelo, donde la ciencia mira hacia quienes, con paciencia o intuición, han logrado torcer el curso de lo conocido. Existen descubrimientos que no estallan de pronto, sino que germinan en silencio, entre errores, obsesiones y destellos de claridad.

Comenta y comparte este link. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que sabe que pensar también es una forma de permanecer, inscríbete aquí y sigamos rastreando juntos esas ideas que dejan huella más allá de su tiempo.

EL SALTO CUÁNTICO DE LOS SUPERCONDUCTORES

Crédito: Imagen generada por IA.

En 1985, tres físicos, Michel H. Devoret, John M. Martinis y John Clarke, realizaron un experimento que desafió la intuición: observaron un fenómeno cuántico no en un átomo o molécula, sino en un sistema formado por miles de millones de electrones: una unión Josephson superconductora. Cuarenta años después, este hallazgo ha sido reconocido con el Premio Nobel de Física 2025.

La superconductividad, descubierta en 1911 por Heike Kamerlingh Onnes, ocurre cuando ciertos materiales pierden toda resistencia eléctrica al enfriarse a temperaturas criogénicas (bajo -269 °C para el mercurio).

- Este fenómeno permitió el desarrollo de imanes superconductores y de las uniones Josephson, delgados puentes donde la corriente fluye sin resistencia entre dos superconductores separados por una barrera aislante.

A mediados del siglo XX se comprendió que estas uniones podían describirse mediante una fase cuántica, una variable colectiva que obedece a las mismas leyes que gobiernan el comportamiento de los electrones. Así nació una pregunta fascinante: ¿las variables macroscópicas pueden obedecer los principios de la mecánica cuántica?

En la Universidad de California en Berkeley, Devoret, Martinis y Clarke combinaron experiencia, precisión y creatividad para estudiar cómo un sistema superconductor podía “escapar” de un estado estable, no por calor, sino por un salto cuántico colectivo.

- Descubrieron que, al enfriar el circuito a temperaturas extremas, este dejaba de comportarse como un objeto clásico y comenzaba a hacerlo como un átomo: su energía aparecía en niveles discretos y podía exhibir el “efecto túnel” de un estado a otro. Era la primera vez que se observaba un fenómeno cuántico en un sistema visible a simple vista.

Su trabajo, publicado en Physical Review Letters el 28 de octubre de 1985, demostró que la mecánica cuántica también puede dominar el comportamiento de sistemas macroscópicos a bajas temperaturas. En términos simples, una variable colectiva de millones de electrones podía “atravesar” una barrera de energía, algo tan sorprendente como que una pelota pudiera pasar a través de una pared (efecto túnel cuántico). Este resultado no solo validó una teoría: abrió el camino para el control cuántico de circuitos superconductores.

Décadas más tarde, esos mismos principios inspiraron el desarrollo de los bits cuánticos superconductores, donde los dos primeros niveles de energía de una unión Josephson representan los estados |0⟩ y |1⟩ de un sistema cuántico. En 2018, John Martinis lideró el equipo de Google que alcanzó la llamada supremacía cuántica basada justamente en estos circuitos.

Hoy, la tecnología nacida de aquel experimento se encuentra en el corazón de las tecnologías cuánticas. El Nobel de 2025 no solo celebra un resultado experimental, sino también una visión: demostrar que los límites entre lo macroscópico y lo cuántico son difusos, y que la física fundamental puede ser la semilla de una revolución tecnológica.

CONVIVIR CON NOSOTROS MISMOS

Crédito: Imagen generada por IA.

El Premio Nobel de Medicina 2025 giró en torno a una pregunta tan antigua como fascinante: ¿cómo logra nuestro cuerpo no atacarse a sí mismo? Sabemos que el sistema inmunitario está encargado de protegernos de lo ajeno –virus, bacterias y otros invasores–, pero también posee un mecanismo menos conocido: la “tolerancia”.

Según la RAE, la tolerancia se asocia con respetar ideas o creencias distintas, pero en lenguaje biológico significa algo muy distinto: reconocer lo propio como propio. Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para no confundir sus propios tejidos con un enemigo.

- En la naturaleza, algunos animales rechazan a sus crías más débiles como una forma de priorizar a las más fuertes y asegurar la supervivencia de la especie. Pero en el cuerpo humano, ese tipo de rechazo no tiene ningún beneficio.

Cuando el sistema inmunitario desconoce lo propio, aparecen las llamadas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn o la diabetes tipo 1. En ellas, las defensas del cuerpo atacan por error a órganos y tejidos sanos, provocando daños crónicos. Aunque hoy existen tratamientos que ayudan a controlar sus efectos, todavía no hay una cura definitiva.

Durante años se sospechó que las personas con enfermedades autoinmunes tenían menos cantidad –o un mal funcionamiento– de un tipo específico de células inmunitarias conocidas como células T reguladoras. Sin embargo, nadie entendía con certeza cuál era su rol ni por qué su ausencia provocaba tanto desorden.

La respuesta llegó gracias a tres investigadores: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Ellos descubrieron que las células T reguladoras actúan como árbitros dentro del sistema inmunitario, evitando el “fuego amigo”. Gracias a su trabajo, se entendió que nuestro sistema de defensa no solo necesita guerreros para atacar, sino también diplomáticos que mantengan la paz.

Este hallazgo abrió una nueva puerta para la medicina. Hoy se desarrollan terapias que buscan “reeducar” al sistema inmunitario mediante el fortalecimiento de estas células reguladoras, con el objetivo de calmar respuestas exageradas y prevenir el daño interno.

La promesa es grande: tratar de manera más precisa enfermedades autoinmunes, mejorar la aceptación de órganos trasplantados e incluso diseñar nuevas estrategias contra ciertos tipos de cáncer.

El descubrimiento que hoy merece el Nobel no solo explica cómo nos protegemos, sino también cómo aprendemos, biológicamente, a convivir con nosotros mismos.

EL NOBEL QUE ATRAPÓ MOLÉCULAS Y LIBERÓ LA IMAGINACIÓN

Crédito: Imagen generada por IA.

Hace poco más de veinte años, cuando iniciaba mi pregrado, el concepto de estructuras metal-orgánicas apenas asomaba en los congresos.

Recuerdo haber leído algo sobre “materiales porosos a escala atómica” y pensar: qué idea tan ambiciosa… y hermosa.

- En ese tiempo, imaginar materiales sintéticos capaces de almacenar gases o agua de forma controlada parecía lejano, casi ciencia ficción.

Hoy, esas ideas ganaron el Premio Nobel de Química 2025. Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi fueron reconocidos por desarrollar los llamados MOF (metal-organic frameworks), materiales con redes porosas diseñadas para permitir el paso, la captura o la transformación de moléculas.

- Describir los MOF como “edificios moleculares” u “hoteles para moléculas” me parece una analogía muy acertada: ayuda a imaginar lo que ocurre en un mundo demasiado pequeño para nuestros ojos.

Estos materiales combinan átomos metálicos como si se tratara de columnas y moléculas orgánicas como si fuesen vigas, formando una red cristalina llena de cavidades internas donde pueden alojarse gases, agua o medicamentos.

El concepto no es nuevo. La naturaleza ofrece diseños similares: el carbón mineral, con sus diminutos poros que retienen impurezas; las zeolitas, que filtran moléculas selectivamente; o las células vegetales, que almacenan agua y gases en compartimentos regulados.

- El mérito de los MOF está en haber emulado esos principios naturales, pero con la capacidad de sintetizarlos y modularlos según nuestras propias necesidades.

El impacto de estas estructuras radica en su superficie interna descomunal: un solo gramo puede tener el área de una cancha de fútbol, donde las moléculas se adhieren, reaccionan o almacenan. El propio Yaghi lo explicó así: “Son como un Lego molecular, bloques que se unen para formar estructuras con una superficie inmensa y una química ajustable”.

- En 1989, Robson construyó las primeras estructuras, aunque eran frágiles. Años después, Kitagawa y Yaghi lograron estabilizarlas y modularlas, sentando las bases de la química reticular, una disciplina que transformó la química del estado sólido: pasamos de analizar materiales existentes a diseñarlos átomo por átomo y enlace por enlace, con precisión casi arquitectónica.

Mis hijos juegan mucho con Legos, y más de una vez los he usado para explicarles cómo las moléculas encajan o se repelen. Cuando leí sobre esa química reticular, no pude evitar sonreír: aquella metáfora doméstica hoy es una realidad científica premiada con un Nobel.

Pienso en mis estudiantes, que a veces miran sus matraces con el mismo escepticismo con que yo miraba los míos hace veinte años. A ellos les diría: no subestimen una idea solo porque parece lejana. Quizás lo que hoy imaginan entre bromas o frustraciones sea, en veinte años, una línea en un libro de texto… o un anuncio de Nobel en Estocolmo.

Al final, la verdadera grandeza científica –como en la naturaleza– está en servir a la vida. Y, a veces, soñar con Legos termina siendo la forma más real de construir el futuro.

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Desierto florido en Atacama: el suelo seco cobra vida tras lluvias excepcionales.

Los premios Nobel sacudieron el calendario de la curiosidad humana. En este especial ya exploramos los de Física, Medicina y Química, aunque esta semana también se anunciaron el de Literatura (para el húngaro László Krasznahorkai) y el de la Paz (para María Corina Machado).

En esta sección de noticias queremos mencionar el Nobel de Economía, que celebra la innovación como fuerza de crecimiento económico sostenible, además de algunos impresionantes hallazgos que amplían el horizonte de nuestro conocimiento: desde un circuito cerebral capaz de silenciar el dolor hasta los vientos impetuosos observados en Marte, pasando por materiales que transforman el calor perdido en electricidad, entre otros. El progreso sigue su camino y nadie lo para.

- Nobel de Economía 2025: la innovación como motor de crecimiento.

El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por explicar cómo la innovación y la “destrucción creativa” impulsan el crecimiento económico sostenible. Su trabajo revela que el progreso no ocurre por azar, sino gracias a políticas que fomentan la ciencia, la competencia y la apertura social.

Dato curioso: entender esta dinámica explica por qué algunos países prosperan, mientras otros se estancan: invertir en conocimiento y tecnología no es un lujo, sino la forma más eficaz de mejorar salarios, productividad y bienestar general.

Publicado el 13 de octubre de 2025. Conoce MÁS.

- Un “interruptor cerebral” que apaga el dolor crónico.

Investigadores de la Universidad de Stanford identificaron un grupo de neuronas con receptores Y1 en el hipotálamo que actúan como un interruptor natural del dolor: cuando el cuerpo enfrenta hambre o miedo, estas células desactivan el dolor crónico para priorizar la supervivencia. El hallazgo, publicado en Nature Neuroscience, permitió reducir el dolor en ratones hasta en un 70% sin efectos secundarios.

Dato curioso: este avance abre la puerta a tratamientos no opioides para millones de personas con fibromialgia o neuropatías, ofreciendo esperanza en medio de la crisis global de adicciones.

Publicado el 10 de octubre de 2025. Conoce MÁS.

- Energía del calor perdido: materiales que convierten desechos en electricidad.

El investigador indio Kanishka Biswas recibió el Premio TWAS-CAS 2025 por desarrollar materiales termoeléctricos de alto rendimiento, capaces de transformar calor residual en energía eléctrica. Desde el motor de un auto hasta una planta industrial, este tipo de materiales promete recuperar parte de la energía que hoy se desperdicia.

Dato curioso: su trabajo podría revolucionar la eficiencia energética y reducir emisiones, convirtiendo el calor en una fuente limpia y constante.

Publicado el 11 de octubre de 2025. Conoce MÁS.

- Tormentas y “diablos de polvo” en Marte: el planeta rojo está vivo.

Un análisis conjunto de la ESA y la NASA reveló que Marte alberga vientos huracanados y torbellinos de polvo (dust devils) que viajan a más de 100 km/h, tallando su paisaje y distribuyendo minerales. Usando inteligencia artificial sobre miles de imágenes satelitales, el estudio demostró que el planeta es mucho más dinámico de lo que se creía.

Dato curioso: estos hallazgos ayudarán a planificar misiones futuras, anticipando riesgos para robots, paneles solares y astronautas.

Publicado el 9 de octubre. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Florecimiento del desierto de Atacama tras lluvias excepcionales

Lluvias excepcionales activaron el banco de semillas del desierto más árido del mundo, cubriendo extensas zonas de Atacama con flores silvestres y ofreciendo una ventana única para estudiar resiliencia, biodiversidad latente y variabilidad climática.

Más información.

Descubren dos nuevas especies marinas en Australia Occidental

Científicos identificaron un tiburón linterna bioluminiscente (Etmopterus lucifer), que emite destellos para cazar en la oscuridad, y un diminuto cangrejo de porcelana (Petrolisthes micron), adaptado a la presión extrema de 1.500 metros de profundidad. Ambos hallazgos amplían el registro de vida en los fondos oceánicos y refuerzan la urgencia de proteger ecosistemas aún inexplorados.

Más información.

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Crédito: Zgłobicka, I., Gluch, J., Liao, Z. et al., 2021 / Wikimedia Commons / dominio público.

Estructuras microscópicas de frústulas de diatomeas analizadas mediante distintas técnicas de imagen (A y B) y medalla del Premio Nobel.

El mercader de la muerte y las diatomeas

En 1888, un diario francés publicó el titular: “El mercader de la muerte ha muerto”. El obituario se refería a Alfred Nobel. O eso creyeron todos. En realidad, quien había fallecido era Ludwig Nobel, su hermano. Pero la confusión fue suficiente para que el propio Nobel leyera cómo sería recordado: como el hombre que inventó formas más eficientes de matar.

- Alfred Nobel, químico, inventor e industrial sueco, amasó una gran fortuna gracias a sus más de 300 patentes. Entre todas ellas, la más famosa (y controvertida) fue la invención de la dinamita en 1867. Este nuevo explosivo resolvía un problema técnico de su época: la peligrosidad de la nitroglicerina, altamente inestable a temperatura ambiente. Nobel logró estabilizarla mezclándola con diatomita, una roca sedimentaria muy porosa compuesta por los esqueletos de diatomeas.

Las diatomeas son microalgas unicelulares que forman parte del fitoplancton. Poseen un exoesqueleto de sílice (SiO₂), llamado frústula, que al morir se deposita en el fondo de cuerpos de agua. Con el paso del tiempo, este sedimento origina una roca sedimentaria blanquecina y porosa conocida como tierra de diatomeas. Esta roca se convirtió en el ingrediente clave para la creación de la dinamita, al funcionar como estabilizador de la nitroglicerina en condiciones ambientales.

- La imagen de esta semana en Universo Paralelocombina dos mundos: a la izquierda, una diatomea de apenas 10 μm de largo, invisible a simple vista; a la derecha, la medalla del Premio Nobel, con el rostro grabado del propio Alfred. Porque fue esta combinación de ciencia y reflexión la que dio origen al legado por el que hoy se lo recuerda: no solo por su dinamita, sino también por los premios que reconocen “el mayor beneficio a la humanidad”, según indicó el propio Nobel.

Así, Alfred Nobel transformó una invención que ha provocado muerte y destrucción en una institución que –paradójicamente– honra la paz, el conocimiento y el avance colectivo. Tal vez comprendió, demasiado tarde, que el impacto de la ciencia no depende solo de la invención, sino también del uso que hagamos de ella.

RECOMENDACIÓN: ¿CÓMO ENTRARLE A KRASZNAHORKAI?

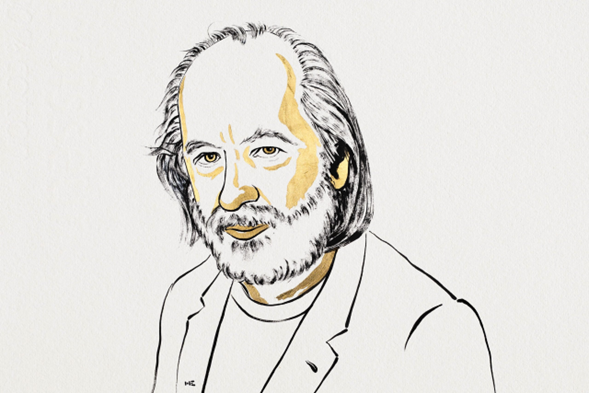

Crédito: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Ilustración de László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025.

El Premio Nobel de Literatura fue para László Krasznahorkai, un autor húngaro con un nombre que cuesta pronunciar y libros que tienen fama de ser difíciles. Les ganó a todos los favoritos de las apuestas, así que más de uno se preguntó: ¿y a este señor, cómo se lo lee?

- Lo primero que hay que saber es que sus libros no se leen como cualquier otro. Olvídate de los párrafos cortos. Krasznahorkai escribe frases larguísimas que te arrastran y te obligan a poner más atención. Al principio choca, pero si le das una oportunidad, te atrapa.

Si quieres intentarlo, no empieces por el más famoso, Tango satánico. La recomendación general es partir con Melancolía de la resistencia. Es el libro perfecto para entender su mundo, que suele ser sombrío y mostrar cómo todo se viene abajo poco a poco.

Por suerte, la editorial Acantilado lo publica en español con traducciones buenísimas, así que no hay excusa por ese lado.

Muchos queríamos que ganara Anne Carson, y ya le tocará. Pero el Premio Nobel de Literatura es para Krasznahorkai y es una buena oportunidad para leer algo distinto y desafiante. No es fácil, pero vale la pena.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.