Blanqueando, borrando, cubriendo: el edificio del UNCTAD III y las evidencias de un tiempo fracturado

Prólogo del libro «Trabajo en utopía. Monumentalidad arquitectónica en el Chile de la Unidad Popular» publicado por Adrede Editora.

El año 2007 Chris Dercon, director del museo Haus der Kunst de Munich, contactó a los arquitectos Rem Koolhaas y Jacques Herzog para llevar adelante una serie de trabajos destinados a la renovación del edificio. Koolhaas quien por aquella época estaba terminando la sede del canal CCTV en Beijing y Herzog, quien por esos mismos días trabajaba en los últimos detalles del “Nido de Pájaros”, tuvieron que enfrentar un encargo en donde paradójicamente el desafío no radicaba en resolver un programa demasiado complejo o en tener que lidiar con grandes exigencias estructurales o museísticas. Sino que tener que manejar una especie de aura o fantasma que parecía flotar en cada uno de los salones del Haus der Kunst. Una entidad espectral que, al menos en Alemania, era un asunto difícil de tratar públicamente.

Lo problemático del edificio radicaba en ser parte del legado de un pasado traumático de la historia reciente de Europa, al haber sido una de las obras más emblemáticas del régimen Nazi. Comisionado por el mismo Hitler en 1933 e inaugurado en 1937, el Haus der Kunst fue una de las primeras obras de arquitectura de cierta importancia realizadas por el Tercer Reich. A través un estilo áulico constituido por columnas y ornamentos clásicos, el Haus der Kunst buscaba transmitir la imagen de lo que el nazismo entendía por arte alemán, un arte que se encontrara purificado de cualquier tipo de “influencias judías”.

Emplazado en medio de un área de amplios jardines, el Haus der Kunst quedó fijado a la historia del arte del siglo veinte, al ser el escenario en donde se llevó a cabo la “exposición de arte degenerado” que el partido Nazi organizó reuniendo algunos ejemplos de aquellas obras que estaban consideradas proscritas por el gusto oficial. Fue así como piezas de Kandinsky, Matisse, Chagall, Van Gogh, Oscar Schlemmer y Otto Dix, dieron forma a una muestra en donde las vanguardias artísticas quedaron relegadas al ostracismo, escarnio y persecución. Compartiendo similar destino por muchas de las piezas presentadas en Munich, las que acabaron destruidas o engrosando las colecciones privadas de algunos de los altos oficiales del Partido.

Una vez que llegó el fin de la guerra los alemanes decidieron conservar los edificios construidos bajo el nazismo, movidos por un objetivo práctico de ocupar cualquier estructura que estuviera en relativamente buenas condiciones después de los desastrosos resultados que los bombardeos dejaron sobre el tejido urbano alemán. Pero eso si, buscando la forma en como minimizar su otrora fuerte carga ideológica. Para lo cual se valieron de estrategias tales como la aplicación de gruesas pátinas de estuco y pintura blanca sobre sus muros que pudiera cubrir cualquier vestigio que pudiera asociar a estos edificios al Tercer Reich. En una suerte de purificación o “blanqueado” del pasado al que también se vio sujeto el Haus der Kunst.

De ahí que el encargo que Dercon propuso a Koolhaas y Herzog exigía necesariamente el responder a las interrogantes de ¿cómo poder relacionarse con un pasado tan traumático? y sobre todo, ¿cómo operar e intervenir sobre estos edificios? Preguntas que exigían resolver previamente la cuestión de si el Haus der Kunst en cuanto obra construida por el régimen nazi, ¿se le podían también endosar los crímenes y atrocidades del Tercer Reich? ¿Había algo así como una suerte de “culpa” de esta arquitectura? ¿Eran acaso los edificios también responsables?

Ante la posición de muchos para quienes cualquier restitución de estos edificios a su estado original implicaba una apología al legado Nazi, para Koolhaas y Herzog una cosa era la labor genocida llevada a cabo por el Tercer Reich y otra la arquitectura que dejaron tras de sí. En este sentido no habría algo así como una “culpabilidad” de la arquitectura del Haus der Kunst, dado que no existía una razón de peso que justificara el seguir manteniendo ocultos bajo estuco y pintura los ornamentos clásicos de este. Algo que Jacques Herzog sintetizaba con la frase “los muros no tienen la culpa”, desplazando con ello al Haus der Kunst al ámbito autónomo de la arquitectura en cuanto obra de arte.

El debate en torno al destino de unas arquitecturas históricamente tan cargadas como estas, prosigue una discusión abierta en el siglo XIX por John Ruskin acerca de si es homologable la responsabilidad política y moral de quienes actúan como comitentes de un edificio y la propia obra de arquitectura por ellos realizada. Conocido es el pasaje de Las Piedras de Venecia en donde Ruskin enjuicia las obras de la historia de la arquitectura a partir de la constatación de que si estas fueron o no construidas por hombres libres. Enfoque según el cual desestima todas las obras de la Grecia clásica y del Renacimiento por haber sido estas casi siempre dirigidas por tiranos o déspotas. Crítica cuya réplica encontró ecos en Viollet-le-Duc, quien en su Dictionnaire raisonné de l`architecture francaise du XI e au XVI e siècle refutó el argumento de Ruskin asegurando que a pesar del comportamiento muchas veces criminal e inhumano que ha caracterizado a algunos de los comitentes de la historia de la arquitectura, los edificios no tenían la culpa.

Pero, ¿resultan acaso las obras de arquitectura meros objetos ideológicamente autónomos, que únicamente se les puede evaluar en cuanto a obras de arte? ¿No es acaso la respuesta ofrecida tanto por Koolhaas y Herzog, así como por Viollet-le-Duc, una salida fácil a un problema complejo y de difícil solución?

Más allá de preguntarse acerca de la inocencia o la culpabilidad de una determinada arquitectura, es que quizás resulte más eficaz el centrar la discusión en los medios que hicieron posible a aquellos edificios. Enfoque que sea capaz de involucrar tanto las decisiones y preocupaciones propias de la disciplina, como también aquellos factores técnicos, económicos, culturales y políticos que anclan estas obras a un tiempo específico. Renunciando así a la tentación de asumir el rol de una especie de juez ex-post de la historia, para más bien entender estos fenómenos por lo que son en definitiva: evidencias de un tiempo fracturado.

De manera equivalente al blanqueado de los muros de los edificios del Tercer Reich, en Chile también se llevaron a cabo una serie de medidas que resultaron operativas dentro del proceso de Transición a la Democracia y que de alguna manera constituyen expresiones de cómo Chile a manejado las heridas de su pasado reciente. Siendo la primera de estas estrategias, justamente la aplicación de una capa de pintura “blanco invierno” a las fachadas del Palacio de La Moneda. Operación realizada bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y que, haciendo caso omiso a las opiniones de investigadores que aseguraban que esta tonalidad habría sido imposible de obtener a partir de los revestimientos en base a arenilla y cal disponibles en los tiempos de Toesca, sustituyeron el antiguo aspecto gris de sus fachadas por el actual blanco característico. Transformación justificada en parte a través de una explicación técnica, como fue el de asegurar la protección del edificio ante los perniciosos efectos de la contaminación ambiental de la ciudad.

La otra operación fue realizada bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos el año 2004 dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario y consistió en el apagado y posterior remoción del monumento del Altar de la Patria ubicado frente a la Moneda. Inaugurado el 5 de octubre de 1982 en una teatral ceremonia que contó con la participación de 77 jóvenes –que, portando antorchas, representaban a los caídos en la batalla de la Concepción–, El Altar de la Patria sirvió tanto como lugar donde depositar la Llama Eterna de la Libertad –monumento creado en 1975 para celebrar los primeros dos años de la Junta Militar– como también en la cripta en donde fueron dejados los restos de Bernardo O’Higgins. Dando forma así en una poderosa expresión urbana mediante la cual la Dictadura buscó cargarse de sentido histórico. Simbolismo que le valió ser un frecuente blanco de ataques y atentados haciendo evidente en este caso que arquitectura, escultura y política se habían vuelto una única entidad semántica.

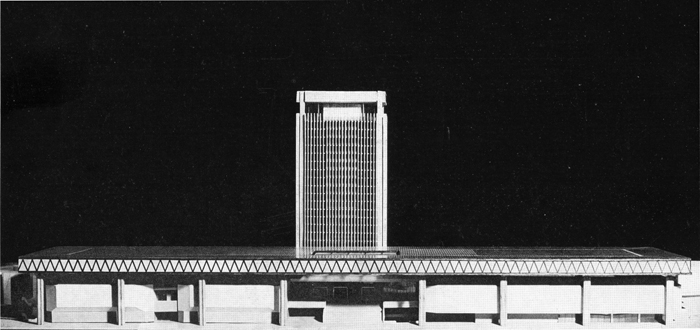

Y, por último, se encuentra el destino que le deparó a la ex sede de la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (Juan Covacevic, Hugo Gaggero, Juan Echeñique, José Medina y Sergio González Espinoza; 1972). Una obra que constituyó quizás el más importante legado arquitectónico del gobierno de la Unidad Popular y que una vez terminada la UNCTAD III experimentó importantes cambios de uso y de denominación. Albergando al Ministerio de Educación durante los últimos días del gobierno del presidente Salvador Allende, fue sustituido su nombre por el de Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. Para después del bombardeo a la Moneda y hasta el año de 1981, convertirse en la sede del poder Ejecutivo y el Legislativo de la dictadura, siendo reemplazado su nombre por el de Edificio Diego Portales, según el Decreto Ley N°190 del 10 de diciembre de 1973. Luego de concluidos los trabajos de restauración del Palacio de la Moneda y el traslado a este lugar de la presidencia, el Diego Portales continuó albergando a las dependencias de la Junta Militar hasta el año de 1990. En donde y luego del retorno a la democracia, se convirtió en la sede del Ministerio de Defensa Nacional hasta que estas fueran trasladas el año 2007.

Sin embargo, la tarde del domingo 5 de marzo del 2006 un incendio, provocado en parte por las cada vez menos frecuentes obras de mantenimiento que el edificio recibió durante los años de la Transición, causó la destrucción de casi un cuarenta por ciento de su estructura, ante lo cual se abrió el debate acerca de qué hacer con el Diego Portales. Fue entonces cuando la presidenta Michelle Bachelet creó un Comité de Ministros para la Reconversión del Edificio Diego Portales que reunió representantes de los ministerios de Defensa, Vivienda, Bienes Nacionales y Cultura. Convocaron a un concurso público de arquitectura veintiún meses después del incendio, obteniendo el primer lugar la propuesta del arquitecto Cristián Fernández.

No obstante, el edificio sobre el cual Fernández intervino no era el mismo que el de los días de la Unidad Popular, ni menos aún el de los de la Dictadura. Había dejado de ser aquel símbolo de la vía chilena hacia el socialismo, evaluado por Osvaldo Cáceres en su Arquitectura del Chile Independiente (1974) como una de las mejores obras de arquitectura del país junto al Monasterio de los Benedictinos. Y una de las tres de mayor calidad de Latinoamérica a inicios de los setenta, además de la CEPAL de Emilio Duhart y el Banco de Londres de Buenos Aires de Clorindo Testa. Igualmente, ya no era el bastión inexpugnable del poder del dictador, sino que se había vuelto algo parecido a un resto arqueológico varado en medio de la ciudad. En una suerte de máquina vieja y oxidada, cuya presencia indefinida y confusa lo volvía una presencia inquietante y para algunos, molesta.

Malestar que se tradujo en muchos de los juicios formulados en esos meses posteriores al siniestro. Opiniones que hacían florecer feroces manifestaciones iconoclastas, como la que lideró el premio nacional de arquitectura Christian De Groote, quien a través de las páginas de El Mercurio anunciaba que si fuera por él “demolería el edificio entero”.

Mientras tanto, se daban por iniciadas las obras de demolición y construcción de la remodelación del para ese entonces (de nuevo) Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Trabajos que a medida que avanzaban, evidenciaban importantes cambios realizados sobre el proyecto, así como sobre las condiciones de intervención al edificio existente. A pesar que las bases del concurso estipulaban exigentes restricciones en cuanto a los porcentajes de demolición, el proyecto que finalmente se ejecutó mantuvo apenas las columnas cruciformes y parte de la estructura de la techumbre, haciendo desaparecer incluso partes no afectadas por el incendio. Para quien transitara por aquellos días por la Alameda, se sorprendía al encontrarse con una especie de templo clásico en ruinas o los restos de un barco encallado en el sitio del antiguo edificio Diego Portales. A través de cuyas oxidadas cuadernas se enmarcaba el Cerro San Cristóbal, y en su vista cercana, los fondos de los patios del Barrio Lastarria.

Asimismo, la misma apariencia del proyecto ganador había sido modificada durante su etapa de desarrollo, sustituyendo las neutras pantallas metálicas de tonalidad cobriza de las láminas presentadas al certamen, por una pirotecnia manierista de unas ventanas dispuestas de forma aleatoria alterando gravemente la escala del edificio. En un ejercicio que se hallaba en deuda tanto con la Unité de Nantes, Ronchamp e inclusive con alguna de las obras del despacho español Mansilla y Tuñón. Juego de citas y referencias que dieron forma a una arquitectura profundamente posmoderna, de “tinglado-decorado” venturiano, cuya tectónica vino a sustituir la estética un tanto art brut del edificio original, por unos ambientes en donde la materia dominante resultó ser el yeso-cartón. Material que incluso llegó a ocultar parcialmente lo más característico del edificio: sus poderosas columnas cruciformes de hormigón armado.

¿Qué quedó del edificio original? Poco, tan solo algunos vestigios. La notable escalera de servicio de la fachada poniente y alguna que otra de las obras de arte instaladas torpemente sobre genéricas puertas de placa o acristaladas. ¿Qué quedó del legado de la Unidad Popular? Poco menos que el nombre, constituyéndose hoy por hoy en uno de los enclaves hipster de la ciudad, ubicado en medio de un barrio que está sumido en un fuerte proceso de gentrificación. ¿Qué persiste de los días de la Dictadura? A lo más el sombrío monolito de la torre, que en su solitaria condición exenta y a través de sus oscuras fachadas parecer recordar aún, sobre todo en días nublados, las negras gafas del dictador.

De ahí que trabajos como el presente resultan valiosos. No tanto como una apelación nostálgica de un pasado perdido (nadie quiere volver a ellos), ni como resultado de una especie de furor retro o vintage, ni menos aún como un afán de hacer de este edificio un mito. De hecho justamente lo que iniciativas como estas deben pretender es tratar de mantener al pasado libre de mitologías. Y esto resulta hoy por hoy apremiante para un Chile que ha lidiado con los vestigios de su pasado reciente de manera similar a como ha llevado su Transición: blanqueando, borrando y cubriendo. En donde tal vez el destino que le tocó al ex edificio de la UNCTAD III no sea más que una muestra de cuán difícil a sido para el país enfrentar los últimos cuarenta años. Si en el caso de Haus der Kunst de Munich le valió a Alemania casi sesenta y dos años en resolver el futuro de la arquitectura del nazismo, hace pensar que fue justamente tiempo el que no se le dio a la arquitectura de la UNCTAD III. Y en que tal vez lo más responsable hubiera sido el haber esperado que nuevas generaciones como estas que integran el siguiente trabajo, fueran las encargadas de definir su destino.

Gonzalo Carrasco Purull (1976). Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la misma institución.