Envejecer solos: la crisis del siglo XXI

Hola, ¿cómo va tu vida? Ojalá de lo mejor. Y si no, ¡ánimo! ¿Conoces los términos hikikomori y kodokushi? El primero se refiere a las personas que se aíslan de la sociedad; el segundo significa muerte solitaria.

- Ambas palabras retratan a millares de ciudadanos japoneses. La soledad no aparece en los titulares, pero transforma vidas.

- Es una crisis silenciosa que cobra 100 muertes cada hora, que deteriora la salud, acorta la esperanza de vida y socava silenciosamente economías enteras. En esta edición te dejo una breve mirada a la soledad mundial.

La epilepsia es una enfermedad desafiante de llevar, que puede afectar a cualquiera y a edades muy diversas. Son tormentas eléctricas en el cerebro que intervienen en la capacidad de comunicarse y de controlar el cuerpo. A menudo, el tratamiento se realiza con medicamentos, sin embargo, el neurocirujano de Clínica Mayo (Phoenix), Jonathon Parker, nos explica acá los procedimientos que pueden restablecer e incluso reparar el cerebro. Lee más abajo.

- Estamos en el Mes del Cáncer de Mama, el más mortal en las mujeres. Por ello, más allá de la prevención y tratamientos, te comparto un artículo que habla de algo no menor: la sexualidad en el contexto de la enfermedad. La cirujana oncóloga de mama de FALP, Isabel Saffie, nos despeja dudas en Mito o Verdad.

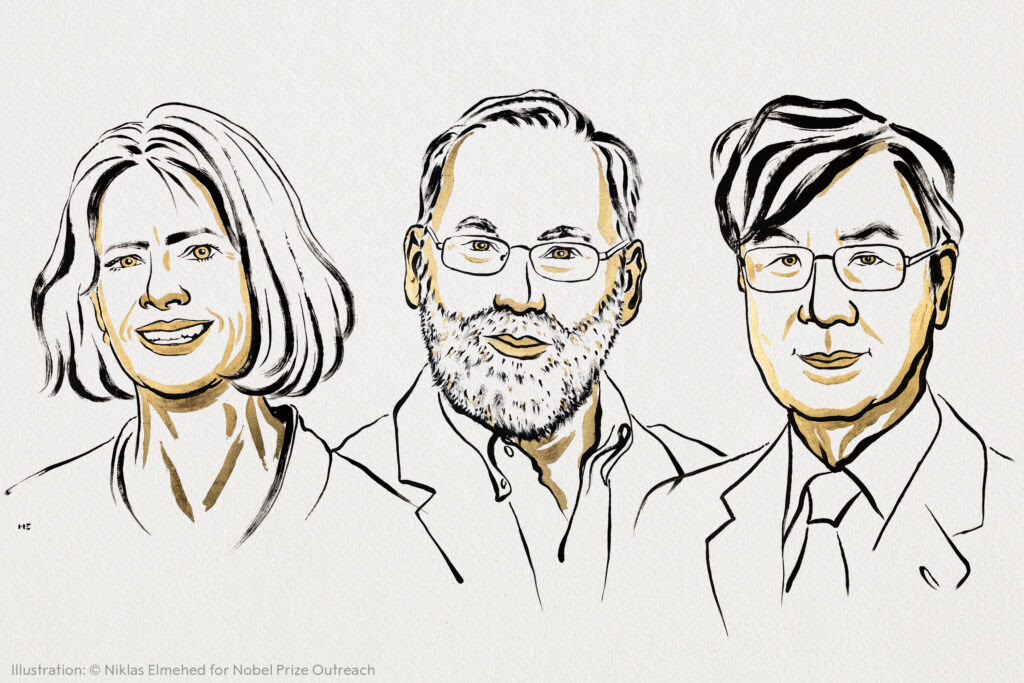

La semana pasada los científicos Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Premio Nobel de Medicina 2025, por identificar a los “guardias de seguridad” del sistema inmunológico: las células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo. Algo que por décadas estuvo en la incógnita. Aquí te explico para qué sirve este hito.

- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

Los países más solitarios

Foto de Ivan Samkov.

El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y, aunque este año la OMS puso el foco en los niños y adolescentes, hace unos meses publicó una alerta sobre salud mental y soledad. El informe señaló que 1 de cada 6 personas en el mundo está afectada por la soledad.

- La soledad es una crisis silenciosa que cobra 100 muertes cada hora y que está por todas partes. Desde los rascacielos de Tokio hasta los suburbios del Medio Oeste, millones de personas se sienten invisibles y desconectadas. Pero ¿dónde es más grave esta desconexión? ¿Qué la impulsa? Y, fundamentalmente, ¿alguien está haciendo algo al respecto?

Veamos:

- A pesar de tener ciudades bulliciosas y economías avanzadas, algunas de las naciones más desarrolladas del mundo también son las más solitarias. Japón encabeza muchos índices de soledad. Con una población que envejece rápidamente y normas culturales que desalientan la vulnerabilidad emocional, millones de personas viven en un aislamiento crónico.

- El término hikikomori –que describe a las personas que se aíslan de la sociedad– ahora se aplica a más de 1,5 millones de ciudadanos japoneses.

Reino Unido se tomó la soledad tan en serio que nombró un ministro para la Soledad en 2018. Casi la mitad de los adultos de Reino Unido dicen que se sienten solos al menos ocasionalmente, y los adultos jóvenes constituyen el grupo más afectado.

- Estados Unidos, que antaño era la tierra de las ligas de bolos y las barbacoas vecinales, está hoy más aislado que nunca. Según una encuesta de Pew (2024), casi un tercio de los adultos estadounidenses afirma sentirse solo “a menudo o siempre”.

- Las redes sociales no han ayudado. A pesar de la constante conversación digital, las personas reportan menos amistades cercanas y una mayor sensación de desconexión.

Tres grupos clave son los más afectados:

-Hombres mayores de 45 años, especialmente después del divorcio.

-Adultos de la Generación Z , que paradójicamente reportan una alta soledad, a pesar de estar inmersos digitalmente.

-Habitantes urbanos, donde la densidad de población no siempre se traduce en conexión.

Visión impactante: la soledad es tan mortal como fumar 15 cigarrillos al día, según un estudio de la Dirección General de Salud Pública de EE.UU. No es solo un problema emocional, sino una crisis de salud pública.

Vida urbana y solitaria

- Los centros urbanos acelerados, transitorios y costosos fomentan una cultura de anonimato. Los residentes de ciudades como Nueva York, Hong Kong y Seúl a menudo viven entre millones de personas, pero se sienten completamente solos.

Las razones incluyen:

-Alto costo de vida, lo que lleva a menos espacios comunes.

-Diseños de viviendas que priorizan la privacidad sobre la comunidad.

-Culturas adictas al trabajo, reduciendo el tiempo para relaciones significativas.

Curiosamente, los tiempos de desplazamiento también predicen la soledad. Las personas que viajan más de 90 minutos al día reportan niveles significativamente más altos de desconexión social.

- Paradoja: en Tokio –una de las ciudades más densamente pobladas del mundo– más de 4 mil personas mueren solas en casa cada año, con tanta frecuencia que tiene su propio término: kodokushi (o “muerte solitaria”).

La conexión digital y la curva de soledad

Si bien la tecnología permite el contacto constante, también reemplaza la interacción cara a cara con intercambios filtrados y performativos. Los estudios muestran una fuerte correlación entre el uso intensivo de las redes sociales y la percepción de soledad, especialmente entre los menores de 30 años.

- Las aplicaciones, las plataformas de citas y los chats grupales dan la ilusión de comunidad, pero a menudo no logran brindar profundidad emocional.

Principales tendencias a tener en cuenta:

-Compañía de IA: algunos ahora están recurriendo a chatbots y avatares de IA para obtener apoyo emocional.

-Amistades virtuales: populares entre adolescentes y videojugadores, pero carecen de presencia física.

-Desintoxicaciones digitales: una tendencia en aumento entre quienes buscan renovar su relación con el mundo real.

- Tendencia: las personas que reducen el uso de las redes sociales a menos de 30 minutos al día informan una disminución de hasta un 30% en los sentimientos de soledad, en solo 3 semanas.

Envejecer solo: es una bomba de tiempo

- En las sociedades que envejecen, la soledad se está convirtiendo en un problema estructural. A medida que disminuyen las tasas de natalidad y aumenta la esperanza de vida, más personas mayores viven más tiempo y, con mayor frecuencia, solas. Esto es especialmente grave en países como Italia, Alemania y Corea del Sur, donde el tamaño de las familias se está reduciendo y los sistemas de atención a las personas mayores están sobrecargados.

Factores de riesgo clave:

-Vivir solo sin familia cerca.

-Viudez o divorcio.

-Limitaciones de movilidad.

- Algunos países están poniendo a prueba soluciones creativas. En Países Bajos, los estudiantes viven gratis en residencias para personas mayores a cambio de compañía. En Singapur, la vivienda intergeneracional está en auge.

Para 2050, más de 1.500 millones de personas en todo el mundo tendrán más de 65 años, y la mayoría vivirá en ciudades. Sin intervención, la soledad entre las personas mayores aumentará.

Culturas que resisten la soledad

- A diferencia de las tendencias de soledad en otros lugares, los países de América Latina y el sur de Europa muestran tasas más bajas de soledad. ¿Por qué? Los fuertes lazos familiares, las comidas en comunidad y la convivencia multigeneracional contribuyen a la consolidación social de las personas.

-En México, casi el 90% de los adultos mayores vive con familiares.

-En Italia, el almuerzo del domingo sigue siendo un ritual sagrado, un ancla semanal que muchas familias mantienen hasta bien entrada la vejez.

-En España, las personas mayores pasan más tiempo en plazas públicas y espacios comunitarios, gracias a barrios transitables y un diseño urbano adaptado a las personas grandes.

- Lección cultural: los rituales sociales, incluso los más sencillos, como compartir comidas, son cruciales para prevenir el aislamiento. Son sencillos, pero tienen un gran impacto.

¿Qué hacer?

- La soledad ya no es solo un asunto privado: está en las agendas públicas. Los gobiernos con visión de futuro están empezando a tratar el aislamiento social como un problema de salud nacional.

-En Australia, la soledad se considera ahora un “asesino silencioso”.

-En Irlanda, están destinándose nuevos fondos a “conectores comunitarios”, que vinculan a personas aisladas con grupos locales.

Las soluciones incluyen:

- “Recetas sociales”: los médicos en el Reino Unido ahora prescriben actividades grupales en lugar de solo medicamentos.

- Modelos de co-living: viviendas asequibles que integran espacios comunitarios y actividades grupales.

- Alfabetización digital para personas mayores: enseñar a los adultos mayores cómo conectarse de forma segura en línea.

Si crees que estás en riesgo de soledad, ten en cuenta que tan solo una interacción social significativa por día –una llamada telefónica, una caminata con un amigo, un almuerzo compartido, hablar con el almacenero– puede reducir significativamente tus sentimientos de soledad, según el estudio sobre el desarrollo de adultos de Harvard.

Epilepsia: tratamientos para restablecer y reparar el cerebro

Foto de Anna Shvets.

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes. Aproximadamente 50 millones de personas la padecen en el mundo. Puede afectar a cualquiera y de cualquier edad.

- Las posibles causas incluyen la genética, daño cerebral, tumores cerebrales, accidente cerebrovascular y otras enfermedades de los vasos sanguíneos, así como algunas infecciones. A menudo, la causa de la epilepsia de una persona permanece desconocida.

“La epilepsia por sí sola tiene un gran impacto en la calidad de vida. Se producen estos episodios o crisis intermitentes e impredecibles –tormentas eléctricas en el cerebro– que pueden afectar la capacidad de comunicarse y de controlar el cuerpo. A menudo, las personas pierden la consciencia. Es una enfermedad realmente desafiante para convivir con ella”, explica el neurocirujano de Clínica Mayo (Phoenix), Jonathon Parker, quien también es director del Laboratorio de Investigación de Neuroelectrónica basada en dispositivos.

- La medicación ha sido durante mucho tiempo el tratamiento contra la epilepsia, pero no detiene las convulsiones en todos los casos y puede conducir a efectos secundarios como somnolencia, alteraciones cognitivas, cambios de humor y sensación de confusión mental, lo que afecta todavía más la calidad de vida.

Las nuevas opciones en uso o en desarrollo incluyen dispositivos y terapias génicas y celulares, destinadas a restablecer o rehabilitar los circuitos cerebrales que provocan las convulsiones. El objetivo es un enfoque personalizado que proporcione a los pacientes las opciones de tratamiento más seguras y eficaces para cada caso.

“En hasta un tercio de los pacientes con epilepsia, los medicamentos eventualmente no pueden controlar las convulsiones”, dice el Dr. Parker.

- En esos casos, la cirugía para quitar o ablacionar la parte del cerebro que provoca las convulsiones ha sido, tradicionalmente, la siguiente opción. En la ablación, la energía del láser se canaliza para desactivar el tejido epiléptico.

“Sin embargo, ahora contamos con nuevas opciones para intentar rehabilitar eléctricamente los circuitos anormales que provocan las convulsiones, un tipo de tratamiento denominado neuromodulación. Y estamos investigando terapias regenerativas para intentar abordar la causa raíz y reparar el cerebro a nivel celular o molecular, en lugar de quitar el tejido cerebral o reiniciar el cerebro”, agrega el neurocirujano.

¿Qué es la neuromodulación?

- Utilizando técnicas de estimulación cerebral profunda, los neurocientíficos de Clínica Mayo buscan señales tempranas en el cerebro que ayuden a detener las convulsiones. En su iniciativa de descubrimiento de biomarcadores, un equipo de investigadores evalúa cómo distintos patrones de estimulación afectan a diferentes partes del cerebro.

“Buscamos esa huella dactilar de la señal cerebral que nos diga: ‘Estos son los parámetros de estimulación adecuados que están llevando al cerebro hacia un estado en el que las convulsiones sean menos probables’. En los pacientes que sufren múltiples ataques, a veces diarios o semanales, si logramos reducirlos de manera drástica, esto les permitirá vivir sus vidas de manera más predecible y realizar con mayor facilidad las actividades que les gustan, sin tener que vivir con el miedo a estos ataques neurológicos incontrolables”, destaca Jonathon Parker.

- La estimulación cerebral profunda consiste en implantar electrodos en el cerebro capaces de generar impulsos eléctricos para tratar determinadas afecciones médicas, como la epilepsia.

- El equipo incluye ingenieros, médicos y neurocientíficos que analizan las señales eléctricas del cerebro y extraen información para determinar los parámetros adecuados del dispositivo de estimulación cerebral profunda de cada paciente.

Terapia celular neuronal

Parker y sus colegas están estudiando terapias basadas en células para ayudar al cerebro a recuperar la capacidad de regular su actividad eléctrica.

“Se puede considerar la epilepsia, en cierto modo, como un trastorno de la regulación anormal de las neuronas cerebrales. En un cerebro sano, algunas señales excitan el cerebro y otras lo inhiben, y existe un equilibrio constante entre neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras que permite que el cerebro funcione normalmente”, explica.

- En las personas con epilepsia, el cerebro a veces pierde interneuronas, que son las neuronas encargadas de frenar las señales.

“Hay una tendencia a que las neuronas se exciten en exceso y acaben atrayendo a otras neuronas a eso, creando una actividad eléctrica rítmica en el cerebro conocida como convulsión”, dice el doctor Parker.

- “La idea detrás de la terapia celular es trasplantar interneuronas en la zona del cerebro afectada por la epilepsia, el lóbulo temporal, de modo que las interneuronas persistan y ayuden a restablecer el equilibrio normal”, añade.

Terapia génica

Un equipo de investigación de Clínica Mayo –donde Jonathon Parker es colíder– está investigando una potencial terapia génica para la epilepsia. Para ello, están analizando proteínas o canales iónicos específicos en las células que controlan si una célula va a estar activa o inactiva.

- En la epilepsia, algunos de estos “porteros” no funcionan normalmente. “Se abren y cierran de manera incorrecta, o permanecen abiertos o cerrados demasiado tiempo. Las neuronas se excitan y esa excitación se propaga de manera incontrolada, lo que desencadena una convulsión”, detalla el Dr. Parker.

El equipo está estudiando el uso de un adenovirus, un virus común en el organismo, para suministrar la terapia destinada a reducir la actividad de los genes en la parte del cerebro donde se originan las convulsiones, dice.

“Las opciones de las que disponemos están mejorando año tras año”, asegura el investigador.

Mito a Verdad: cáncer de mama afecta la sexualidad

Foto de Michelle Leman.

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres y la principal causa de muerte oncológica en Chile. Una de cada ocho mujeres tendrá la enfermedad. Desde 1992, octubre es el mes dedicado a concientizar sobre la importancia de la detección temprana y acceso a tratamientos.

- Sin considerar el shock inicial del diagnóstico, las distintas líneas de tratamiento del cáncer de mama pueden generar diferentes efectos secundarios que impactan en la sexualidad. Un estudio de la Universidad de Colorado mostró que más del 70% de las pacientes reportó distintos problemas, como disminución del deseo y molestias durante las relaciones sexuales, pero pocas recibieron información oportuna al respecto.

“Al principio las pacientes no los comentan, porque consideran que lo importante es mejorarse del cáncer. Pero como esta es una enfermedad con tratamientos prolongados y larga sobrevida, sus inquietudes van evolucionando y, con el tiempo, este tema puede convertirse en un problema”, explica la cirujana oncóloga de mama de FALP, Isabel Saffie.

- Tanto la cirugía como la quimioterapia –necesarias para el control local y sistémico de la enfermedad– son tratamientos que pueden causar un primer trastorno que repercuta en la sexualidad de una mujer: el cambio en su autoimagen.

“Decirle a una paciente que se le debe sacar su mama y que luego, con la quimioterapia, perderá su pelo, cejas o pestañas, no es menor. En cuanto a la cirugía, nuestro objetivo siempre es tratar de conservar la mama, pero esto a veces no es posible, ya que los tratamientos dependen de las características clínicas de la paciente y del tumor. Cuando la indicación es una mastectomía total (extirpar la mama), a veces es posible conservar la piel, la areola y el pezón, poniendo debajo una prótesis o un expansor, con resultados estéticos tan buenos que a la vista resulte imperceptible la intervención. Sin embargo, siempre se va a alterar la sensibilidad de la areola y el pezón”, advierte.

- Además, la Dra. Saffie afirma que el cáncer de mama puede regresar, a veces, varios años después de haber concluido el tratamiento.

Los cánceres de mama, en su mayoría, son tumores sensibles a hormonas –estrógenos y progesterona–, lo que quiere decir que se alimentan de ellas. Por estas razones, la terapia endocrina u hormonoterapia tiene un rol muy importante, pero a la vez genera las principales molestias físicas en torno a la actividad sexual de las mujeres.

- “Esta estrategia consiste en inhibir la producción de hormonas femeninas para que el cáncer no siga creciendo y disminuir el riesgo de recurrencia. Son tratamientos que duran 5 o más años después del cáncer, y producen trastornos como sequedad vaginal, bochornos y dolores articulares. Alrededor del 10% de las mujeres no los toleran y quieren abandonar la terapia. Por ello, nuestra labor es escuchar a las pacientes y hacer que se sientan en confianza para manifestar estos problemas, de manera que podamos ayudarlas sin comprometer la seguridad oncológica. Existen productos o fármacos que podemos indicarles para mitigar esos efectos, mejorar su calidad de vida y lograr que completen su tratamiento”.

El amor y el cáncer

“La sexualidad es una dimensión muy amplia del ser humano y se vive en cada momento de la vida de manera diferente. No se relaciona solo con el sexo, abarca también aspectos tan importantes como el placer, el erotismo, la intimidad, y se expresa de manera particular a través de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores y conductas”, resume la psicooncóloga española del MD Anderson Cancer Center Madrid, Fátima Castaño, experta en sexualidad y coautora (junto a Diego Villalón) del libro En el amor y en el cáncer (Fundación Más que Ideas), donde aborda las consecuencias de una enfermedad oncológica en la pareja y cómo afrontarlas.

- La especialista comenta que tras el diagnóstico es muy probable que la sexualidad de las pacientes experimente cambios producto de factores que incluyen la disminución del deseo sexual, una merma en la autoestima y dolor que dificulte alcanzar el orgasmo.

- Si la mujer está en pareja, las características de esta relación también influirán en su vida sexual. Al respecto, afirma que las parejas pueden ser un elemento de ayuda y beneficio para las pacientes, pero para ello son necesarias algunas condiciones. De partida, hay que priorizar la comunicación.

“Debemos entender que las parejas de las pacientes normalmente no tienen mucha información de su vivencia respecto de los cambios en su físico o estado de ánimo. Este desconocimiento puede hacer que en ocasiones sientan que no son capaces de ayudarlas, tengan miedo de hacerles daño o no sepan cómo actuar. Es bueno que las pacientes intenten explicar lo que están experimentando, que sus parejas pregunten y que nada se dé por supuesto. Puede que se conozcan hace muchos años, pero no en circunstancias como las que están viviendo”, plantea.

- Establecer esta comunicación –dice la experta– favorecerá otros dos elementos fundamentales para lograr una vida sexual satisfactoria: la capacidad de adaptarse al nuevo escenario creado por el proceso del cáncer y la confianza para dar espacio a la intimidad.

“Las mujeres deben hacer un gran esfuerzo por volver a conocerse, es decir, ver qué les apetece en estas circunstancias que están viviendo, qué necesitan, cómo les gustaría que fueran sus encuentros. Quizás lo más adecuado en este momento no sea tener el mismo tipo de relaciones que tenían antes, sino que abrir la mente y adaptar la sexualidad al momento en que se encuentran, haciéndola más cercana y equilibrada, quizás con cambios en la intensidad o en las posturas. Por otra parte, aceptar los cambios en el cuerpo y hacerlos visibles a la pareja ayudará a fortalecer la intimidad, un factor importantísimo, porque será la antesala a esta sexualidad más abierta que se pueda dar”, asegura.

- Tomando en cuenta todo lo anterior, Fátima Castaño afirma que “sí, claramente, es posible disfrutar del sexo a pesar de tener cáncer. La clave va a ser abrir la mente a relaciones adaptadas, buscando la satisfacción de ambos, sin presión ni exigencia, con la comunicación como mejor herramienta para afrontar los cambios que sobrevienen con el diagnóstico oncológico”.

Nobel de Medicina: así descifraron el sistema inmunológico

Ilustración de Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Cada día, tu sistema inmunológico te protege de miles de microbios diferentes que intentan invadirte. Esos microorganismos tratan de “colarse” en tu cuerpo, muchos incluso desarrollan similitudes con las células humanas para camuflarse. Entonces, ¿cómo determina el sistema inmunológico lo que debe atacar y lo que debe defender?

- La bióloga molecular e inmunóloga Mary Brunkow, los inmunólogos Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron, la semana pasada, el Premio Nobel de Medicina 2025, por identificar a los guardias de seguridad del sistema inmunológico: células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo. Es lo que se llama la tolerancia inmune periférica. Y antes de que estos científicos lo encontraran era un completo enigma.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para comprender cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, dijo el presidente del Comité Nobel, Olle Kämpe.

- Shimon Sakaguchi estaba yendo contra la marea en 1995, cuando hizo el primer descubrimiento clave: demostró que el sistema inmunológico es más complejo y descubrió una clase previamente desconocida de células inmunitarias T (Tregs), que protegen al cuerpo de las enfermedades autoinmunes.

Mary Brunkow y Fred Ramsdell hicieron el otro hallazgo clave en 2001, cuando presentaron la explicación de por qué una cepa específica de ratón era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes. Habían descubierto que los ratones tienen una mutación en un gen al que llamaron Foxp3. También demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan una grave enfermedad autoinmune: IPEX.

- Dos años después de esto, Sakaguchi pudo vincular estos descubrimientos. Demostró que el gen Foxp3 gobierna el desarrollo de las células que identificó en 1995 –ahora conocidas como células T reguladoras–, monitorean otras células inmunitarias y aseguran que nuestro sistema inmunológico tolere nuestros propios tejidos.

- Estos descubrimientos desarrollaron el campo de la tolerancia periférica, estimulando la creación de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Esto también pudo conducir a trasplantes más exitosos.

- Desde el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los doctores Juan Carlos Aguillón y Diego Catalán, del Núcleo Interdisciplinario de Farmacología e Inmunología, celebraron este reconocimiento, ya que trabajan en líneas de investigación afines y mantienen vínculos con el científico japonés Shimon Sakaguchi, a quien conocieron en el marco de encuentros internacionales de inmunología.

“El Premio Nobel de Medicina 2025 ratifica que toda aplicación médica relevante parte de la investigación básica de calidad. Los hallazgos sobre la tolerancia inmunitaria periférica son un ejemplo claro de cómo la ciencia fundamental puede transformar la medicina moderna”, destacó el académico del Núcleo Interdisciplinario de Farmacología e Inmunología del ICBM, Juan Carlos Aguillón.

Este hallazgo tiene especial resonancia en el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), donde investigadores UC estudian desde hace años cómo estas células pueden ser utilizadas para desarrollar terapias inmunológicas de nueva generación.

- Para el doctor Alexis Kalergis, profesor UC y director del IMII, la relevancia del hallazgo es doble: “El descubrimiento de las células T reguladoras permite entender mejor el funcionamiento del sistema inmune y cómo este actúa en condiciones de salud y enfermedad”.

- “En particular, comprender el fenómeno de tolerancia periférica contribuye al desarrollo de terapias para disminuir enfermedades donde la inflamación excesiva genera daño, o para promover tolerancia a compuestos inocuos, como en las alergias. En nuestro grupo de investigación, nos hemos enfocado en el desarrollo de estrategias terapéuticas para tratar enfermedades autoinmunes como lupus y esclerosis múltiple, mediante la expansión específica de linfocitos T reguladores, y en el diseño de vacunas más eficaces, como la de virus sincicial”, añadió.

Aquí termina esta edición de Efecto Placebo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.

Inscríbete gratis en Efecto Placebo el newsletter de salud de El Mostrador. Cada jueves te informaremos sobre las últimas investigaciones, terapias, avances en medicina y las claves para alcanzar el bienestar.