Sucia y costosa: en Chile pagamos caro por energía eléctrica a diésel que no usamos

¡Hola! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el primer número de Juego Limpio? Como el tiempo es un concepto multidimensional, me permito no ser exacto. Llevamos aproximadamente un año y medio, se han completado más de 70 ediciones y, con un promedio de 5 o 6 notas por edición, de seguro son más de 400 los artículos que hemos llevado hasta ustedes. ¡Vaya! Si los juntáramos, serían varios libros, ¿no?

El ímpetu sigue siendo el mismo. Valorar la ciencia, compartir la investigación oportuna, reconocer la iniciativa pública y privada y hacer preguntas incómodas. Debo reconocer que es en esta última tarea donde nos jugamos nuestro propósito: influir en el jugar limpio.

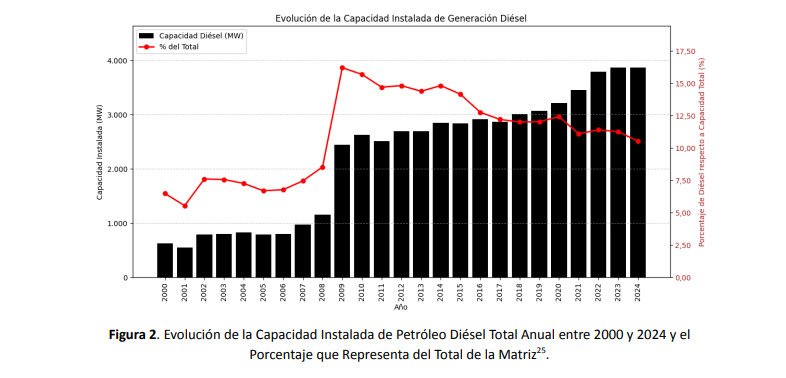

- Y para hacer estas preguntas, les comento un reciente estudio sobre el sistema eléctrico que resulta a los menos demoledor. Resulta que, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, mantenemos casi 4 mil megavatios de capacidad instalada de diésel que apenas usamos, pero que igual pagamos, y caro. En otras palabras, los hogares chilenos financiamos un sistema que prácticamente no se usa. ¿Y cuál es el resultado? El financiamiento de una infraestructura obsoleta, contaminante y que además frena las descarbonización.

- Desde los mares, otro informe igual de contundente, elaborado en conjunto por la agencia Conservation Law Foundation, de Estados Unidos, y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, expone el actuar global de Cooke Aquaculture, el gigante del salmón que ha dejado pasivos ambientales en tres continentes. En Chile, la empresa ha operado dentro de parques nacionales, acumulando sanciones y denuncias por sobreproducción. Con este historial, ¿puede ser compatible con el concepto de “salmón sostenible”?

- Y desde el mar nos vamos literalmente al cielo. El Premio Nobel Reinhard Genzel alzó la voz desde el Congreso para advertir sobre los megaproyectos que amenazan con apagar los mejores cielos del planeta para la astronomía. Su llamado a proteger los cielos del desierto de Atacama de la expansión industrial y su contaminación lumínica no solo es científico, sino también filosófico y humano: perder esos cielos sería como perder una parte de nuestra capacidad para entender el universo.

- De manera simultánea se libra otra batalla tecnológica: ¿puede Chile convertirse en un hub de inteligencia artificial sin repetir los errores del extractivismo? Un reportaje de The New York Times analiza la propuesta del Gobierno de trasladar los centros de datos a zonas como Antofagasta, siguiendo el “modelo astronómico”. Las comunidades, los ecosistemas y la soberanía digital están en juego.

- Mientras tanto, las montañas del sur también hablan. Imágenes satelitales revelan el retroceso dramático de los glaciares San Rafael y San Quintín en solo cuatro décadas. Lo que era hielo hoy son lagunas, sedimentos y una advertencia clara: el cambio climático no es una estafa.

En nuestra sección Breves medioambientales que sí importan, destaco cuatro historias urgentes: la polémica por la nueva lista de Sitios Prioritarios de Biodiversidad que podría dejar fuera ecosistemas clave; una flotilla indígena que navega por el Amazonas rumbo a la COP30 para llevar sus demandas a la mesa global; las comunidades del sur que exigen paralizar una piscicultura que amenaza el río San Pedro; y la cumbre científica en Magallanes que reúne a más de 300 expertos para abordar las floraciones algales nocivas, uno de los efectos menos visibles –pero cada vez más frecuentes– del cambio climático.

Y para cerrar, no se pierdan una entrevista del equipo de Carbon Brief a Emma Pinchbeck, del Comité de Cambio Climático del Reino Unido. Una lección lúcida sobre lo que se puede hacer con planificación, tecnología y voluntad política.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

Chile paga caro por termoeléctricas a diésel que no usamos

Como sabemos bastante bien, Chile lleva años posicionándose como líder en energías limpias en América Latina. Con metas ambiciosas como alcanzar la carbono neutralidad en 2050, el país ha impulsado una fuerte transición hacia las fuentes renovables. Sin embargo, un reciente estudio revela una contradicción profunda en el corazón del sistema eléctrico nacional: Chile mantiene una sobrecapacidad de generación térmica a diésel que no solo es innecesaria, sino que también encarece el sistema, frena la descarbonización y pone en duda la eficiencia de la política energética.

La investigación, titulada “Evaluación de la Capacidad de Generación Térmica de Respaldo Diésel Conectada a Nivel de Transmisión”, fue desarrollada por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile para la Fundación Chile Sustentable. El documento advierte que actualmente el país posee 3.862 megavatios (MW) de capacidad instalada diésel, pero que en condiciones normales apenas se utiliza un 10% de esta. Incluso en eventos extremos, como el apagón nacional del 25 de febrero de 2025, el uso no superó el 24%.

El problema no es solo de eficiencia: esta sobredotación cuesta plata. Aunque estas centrales casi no se encienden, su mantenimiento y disponibilidad se pagan igual, generando sobrecostos que finalmente terminan en las cuentas de electricidad de las personas. Es decir, los hogares chilenos financian infraestructura que prácticamente no se usa. ¿Y por qué es tan relevante esta situación? Porque, aparte de perder plata, la cadena logística del diésel no tiene capacidad para alimentar toda la flota de respaldo si se requiriera su operación completa. Es un respaldo que, en la práctica, no podría cumplir su función.

El estudio va más allá de la crítica y propone soluciones. Los modelos proyectados hacia 2030 muestran que el 80 % del respaldo diésel podría ser reemplazado por tecnologías más limpias y efectivas, como sistemas de almacenamiento energético y herramientas de gestión de red avanzadas (conocidas como grid-forming). Solo entre un 15 y un 20 por ciento de la capacidad actual se justificaría en zonas con falencias de transmisión, lo que demuestra el margen de maniobra para rediseñar el sistema.

La Fundación Chile Sustentable ha sido clara: eliminar esta sobrecapacidad no solo contribuiría a reducir los costos de la electricidad para la ciudadanía, sino que también abriría la puerta a una innovación energética más rápida, a una mayor independencia de los combustibles fósiles y a una política pública más transparente y orientada al bien común.

Cooke Aquaculture: el imperio del salmón que contamina tres continentes

Desde la Patagonia chilena hasta las costas de Maine y los fiordos canadienses, la multinacional Cooke Aquaculture ha cultivado un modelo de negocio que levanta críticas en tres continentes. Un informe llamado “Los pecados ambientales de Cooke Aquaculture en Canadá, Estados Unidos y Chile”, elaborado por Conservation Law Foundation, de EE.UU., y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, de Chile, revela que la mayor empresa privada de productos del mar del mundo opera con una lógica de impunidad ambiental.

De acuerdo con el informe, en nuestro país la empresa Cooke instaló centros de cultivo dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, una Reserva de la Biósfera. Allí, produjo más de 35 mil toneladas de salmón con un permiso para solo 1.625. Hay antecedentes de escapes de salmones, contaminación por residuos y hasta dos ballenas muertas cerca de sus instalaciones.

- En Chile, Sernapesca presentó una querella criminal y la Justicia ambiental paralizó sus operaciones. Aun así, la firma insiste en promover su “salmón orgánico”.

- En Estados Unidos, Cooke es el único productor industrial de salmón en jaulas marinas en Maine. Las jaulas acumulan desechos fecales, plásticos y químicos que asfixian el lecho marino y afectan la pesca local. También amenazan la migración del salmón atlántico, en peligro de extinción. En 2025, la Conservation Law Foundation demandó a la empresa por múltiples violaciones a la Ley de Aguas Limpias.

- En Canadá, donde nació el imperio Cooke, la historia se repite: uso ilegal de pesticidas, brotes virales, además de ejercer presiones políticas para frenar la creación de áreas marinas protegidas. En 2013, la compañía fue multada por matar langostas tras usar cipermetrina en sus jaulas. Más recientemente, intentó bloquear una zona de conservación en los fiordos de Newfoundland y Labrador.

La paradoja es brutal. Mientras acumula sanciones y demandas, Cooke se presenta como empresa modelo, vendiendo “salmón sostenible”.

Cooke no es solo un caso corporativo de una firma extranjera. El 2019 la industria del salmón quedó en estado de shock cuando El Mostrador reveló las prácticas fraudulentas de la salmonera noruega Nova Austral. Estos casos constituyen un síntoma de una industria que necesita transformarse.

Un Nobel por los cielos de Chile: Reinhard Genzel llama a proteger los cielos de Paranal

En una jornada que marcó un hito legislativo, el Premio Nobel de Física 2020, Dr. Reinhard Genzel, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para pedir con claridad: proteger los cielos del norte de Chile y mantener a raya los megaproyectos industriales que amenazan con dañar irreversiblemente el patrimonio astronómico del país.

- La sesión, realizada el 15 de octubre en Valparaíso, abordó la tramitación del proyecto de ley que busca resguardar los cielos astronómicos de Chile (Boletín N.º 17.754-12). Y si ya era relevante por su objetivo, se volvió histórica con la intervención del Dr. Genzel, cuyos estudios sobre el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea transformaron la comprensión moderna del universo.

Con más de 30 años de trabajo en los observatorios La Silla y Paranal, y vinculado directamente al futuro ELT (Extremely Large Telescope) en construcción en cerro Armazones, Genzel fue directo: “Para nosotros, los astrofísicos, el desierto de Atacama es el mejor lugar del mundo”. Y advirtió que las condiciones naturales –como la oscuridad, la sequedad y la estabilidad atmosférica– no existen en ningún otro lugar del planeta.

Pero esas condiciones –recalcó– están en riesgo.

El Nobel mencionó explícitamente el caso del proyecto INNA, impulsado por la empresa AES Andes, que busca instalar un complejo industrial de hidrógeno verde y energía solar a escasa distancia del Observatorio Paranal. Aunque aclaró no conocer todos los detalles, fue enfático en el punto: “Este dilema puede resolverse. La empresa puede construir más lejos”.

- La preocupación no es menor. Diversas instituciones científicas han alertado que la ubicación del proyecto puede generar contaminación lumínica, polvo, vibraciones y turbulencias que arruinarían las observaciones astronómicas, afectando no solo la ciencia chilena, sino investigaciones fundamentales para la humanidad.

Lejos de ser un activista, Genzel dejó claro que la convivencia entre ciencia y desarrollo industrial sí es posible, pero solo si hay una planificación territorial que imponga límites claros. “Los telescopios en el desierto de Atacama son hoy el mejor medio para que la humanidad pueda resolver las preguntas fundamentales sobre el origen del universo y de la vida”, subrayó.

Y en un gesto de confianza hacia el país, cerró su intervención apelando al rol histórico del país: “Confío en ustedes. Chile está en el centro de algo muy relevante”.

Aunque la votación del proyecto fue postergada por falta de tiempo, la sesión quedó registrada como la primera vez en que un Premio Nobel expone ante el Congreso Nacional de Chile para intervenir directamente en un debate legislativo. Su presencia no solo elevó el tono del debate, sino que reafirmó la urgencia de legislar con visión de futuro para proteger un patrimonio que, como dijo Genzel, “pertenece a toda la humanidad”.

¿Puede Chile liderar la IA sin sacrificar su territorio? El modelo astronómico en debate

En un extenso reportaje publicado por The New York Times en Español, titulado “En Chile, la IA desata debates políticos”, se hace una fotografía compleja de Chile, que mientras busca posicionarse como polo regional en inteligencia artificial (IA), enfrenta tensiones sociales, ecológicas y políticas. Entre los puntos más provocadores del artículo destaca la propuesta del Gobierno de trasladar los centros de datos al norte del país, siguiendo lo que algunos llaman el “modelo astronómico”. ¿Puede Chile replicar el éxito de su liderazgo en astronomía en el mundo digital? ¿O pagará un precio demasiado alto?

La analogía con la astronomía no es gratuita. En los años 90, Chile permitió la instalación de los mayores telescopios del mundo en el norte, pero exigió que el 10 % del tiempo de observación fuera reservado para investigadores chilenos. Ese acuerdo impulsó una revolución científica local. Hoy, el Gobierno de Boric quiere repetir la fórmula con los centros de datos que hacen posible la IA: abrir las puertas a gigantes tecnológicos como Amazon o Google, pero exigirles que parte de su infraestructura esté disponible para universidades y empresas chilenas.

El arquitecto de este plan, Sebastián Howard, aseguró en el artículo que mover los data centers a zonas como Antofagasta –ricas en energía solar y con baja densidad poblacional– reduciría el impacto ambiental y social que ya genera alarma en Santiago.

- Pero vender esta idea ha resultado mucho más difícil que construir telescopios. Los gigantes tecnológicos advierten que llevar los data centers al norte haría que la respuesta de la IA sea más lenta.

En paralelo, el reportaje resalta otra batalla: la de crear una IA con identidad latinoamericana. Álvaro Soto, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, recuerda el momento en que un chatbot como ChatGPT minimizó la rica tradición literaria chilena a un solo nombre: Pablo Neruda. Fue una advertencia de que, si Chile no entrena sus propios modelos con datos culturales locales, quedará marginado en la narrativa global de la inteligencia artificial. Soto y su equipo ahora trabajan en desarrollar un modelo entrenado con textos de América Latina, que represente adecuadamente la lengua, historia y pensamiento de la región.

Sin embargo, todo este impulso tecnológico se enfrenta al escepticismo ciudadano. La desconfianza hacia los grandes conglomerados digitales, sumada a la falta de transparencia ambiental en algunos proyectos, ha encendido el debate legislativo. El temor es que, en nuestro afán de insertarnos en la revolución de la IA, terminemos cediendo soberanía digital y ambiental.

Retroceso del glaciar San Rafael: la lengua de hielo que huye

Cuarenta años. Ese es el intervalo de tiempo que separa dos imágenes satelitales capturadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) y que muestran, sin lugar a dudas, cómo el calentamiento global está desdibujando el paisaje helado del Parque Nacional Laguna San Rafael, en el sur de Chile. Los protagonistas de esta historia de retroceso son los glaciares San Rafael y San Quintín, los dos más grandes del Campo de Hielo Patagónico Norte, cuyas masas se han encogido visiblemente entre 1987 y 2024.

- La imagen más antigua, capturada por el satélite Landsat-5 en febrero de 1987, muestra una extensión de hielo robusta y poderosa que descendía con fuerza hacia el océano Pacífico. En contraste, la captura más reciente, tomada casi en la misma fecha de 2024 por el satélite Sentinel-2 del programa Copernicus, revela una escena inquietante: el hielo ha retrocedido tantos kilómetros que, donde antes había glaciares, ahora hay lagunas y sedimentos.

El glaciar San Rafael –famoso por ser uno de los glaciares con mayor tasa de desprendimiento del mundo– ha retrocedido hasta formar una extensa laguna arqueada: la laguna San Rafael.

- Lo que alguna vez fue una lengua de hielo continua es hoy un cuerpo de agua turquesa surcado por icebergs, alimentado por el derretimiento de un glaciar que ya no avanza, sino que huye. La “leche glaciar”, esa mezcla de agua con finas partículas de roca arrastradas por el hielo, tiñe el agua de un tono aguamarina, hermoso pero profundamente alarmante.

- Debajo de San Rafael, el glaciar San Quintín cuenta una historia similar. En 1987 casi llegaba hasta tierra firme. Hoy, su retroceso ha dado origen a un nuevo lago proglacial, una masa de agua que no existía hace cuatro décadas y que delata el repliegue implacable del hielo. Esta transformación no es anecdótica: es un síntoma global de un sistema climático alterado.

Según la ESA, el Campo de Hielo Patagónico Norte, aunque representa apenas una fracción de lo que fue la antigua Capa de Hielo Patagónica, sigue siendo la segunda masa de hielo más grande fuera de las regiones polares. Y, sin embargo, incluso esta gran reserva está sucumbiendo a las temperaturas crecientes. Su retroceso no solo amenaza con modificar irreversiblemente el paisaje, sino que también contribuye al aumento del nivel del mar, una de las consecuencias más devastadoras del cambio climático.

Las imágenes satelitales no solo documentan el presente: advierten sobre el futuro. El monitoreo detallado del ritmo de pérdida de masa glaciar es crucial para diseñar políticas de adaptación realistas. Porque lo que está ocurriendo en Laguna San Rafael no es un fenómeno aislado: es un recordatorio de que el tiempo para actuar se está derritiendo.

Breves medioambientales que sí importan

Polémica por nuevos Sitios Prioritarios de Biodiversidad: tensión en sector minero y agrícola

El 4 de noviembre vence el plazo para presentar observaciones al listado preliminar de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en la macrozona centro, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. La propuesta reconoce solo 99 áreas a nivel nacional –sobre 230 menos que en estrategias previas– y deja fuera lugares emblemáticos, como los Acantilados de Quebrada Quirilluca en Puchuncaví, generando críticas de comunidades locales y organizaciones ambientales, que acusan falta de transparencia y un debilitamiento en la protección de ecosistemas.

El debate también encendió alarmas en el sector minero. De acuerdo con gremios del rubro, 301 instalaciones mineras quedarían dentro de los nuevos sitios protegidos, 239 de ellas en la zona centro. La ministra Maisa Rojas abordó estas preocupaciones ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio del avance de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El sector ganadero y agrícola de Aysén, fundamentalmente de la localidad de Chile Chico, también se sumó a las críticas, acusando que la definición prioritaria del sector “Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, afectará el desarrollo productivo de la región.

La definición final de estos territorios marcará un antes y un después en la regulación ambiental y en el futuro de actividades productivas en el país.

Flotilla indígena atraviesa el Amazonas para llevar sus demandas a la COP30

Una embarcación con el cartel “Yaku Mamá, flotilla amazónica” zarpó desde El Coca, en la Amazonía ecuatoriana, marcando el inicio de una histórica travesía fluvial hacia la COP30 en Belém, Brasil. Más de 50 representantes indígenas recorrerán 3 mil kilómetros por el río Amazonas y sus afluentes para llevar sus demandas –como financiamiento directo, justicia climática, eliminación de combustibles fósiles y respeto a la consulta previa– a la principal cumbre global sobre cambio climático.

La flotilla busca visibilizar voces históricamente excluidas de estas negociaciones, en la primera COP realizada en una ciudad amazónica.

Comunidades exigen paralización total de piscicultura en río San Pedro por riesgo ambiental irreversible

Diversas organizaciones y comunidades locales han solicitado al Tercer Tribunal Ambiental la paralización total de las obras del proyecto “Piscicultura Río San Pedro”, impulsado por Salmones Antártica S.A. en la Región de Los Ríos. Acusan que, tras más de 15 años desde su aprobación mediante una RCA de 2008, el proyecto no se ha ejecutado de forma continua, ni responde a las actuales normativas ni al contexto territorial, marcado por la presencia de comunidades indígenas, cambios ecosistémicos y una creciente crisis climática.

La medida cautelar busca detener de inmediato las intervenciones, que ya han generado daños al patrimonio paleontológico, con el fin de evitar impactos irreversibles en el río San Pedro, fuente clave de agua potable, biodiversidad y cultura para la zona.

Ciencia global se reúne en Magallanes para enfrentar floraciones algales nocivas

Con la participación de más de 300 científicos provenientes de 35 países, se inauguró en Punta Arenas la 21ª Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025), organizada por la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). El evento, considerado uno de los más importantes del mundo en su área, aborda 14 temáticas clave –desde genética y biodiversidad hasta sistemas de alerta temprana–, con foco en anticipar, mitigar y responder a las floraciones algales tóxicas.

Los organizadores destacaron la relevancia de que Chile acoja esta cita científica de alto nivel en un territorio estratégico, tanto por su biodiversidad como por su cercanía con la Antártica.

¡No te lo pierdas! La entrevista a Emma Pinchbeck del Comité de Cambio Climático del Reino Unido

Si te interesa cómo un país puede reducir sus emisiones a la mitad sin sacrificar su economía, no te puedes perder la entrevista de Carbon Brief a Emma Pinchbeck, directora ejecutiva de Energy UK y miembro del Comité de Cambio Climático del Reino Unido. En ella, Pinchbeck explica por qué el caso británico es un ejemplo global: no se trató de deslocalizar emisiones ni de soluciones mágicas, sino de reemplazar el carbón con renovables a través de políticas inteligentes, inversión tecnológica y una ley climática que ha funcionado con eficacia y flexibilidad.

La entrevista también es valiosa porque va más allá del diagnóstico y apunta a los desafíos que vienen: calefacción, transporte, uso del suelo y nuevas tecnologías. Pinchbeck insiste en que el éxito del pasado no garantiza el futuro, y que ahora el foco debe estar en gestionar la demanda energética y anticiparse con medidas estructurales como la reforestación. Una conversación lúcida, clara y con lecciones concretas que pueden inspirar a otros países, especialmente en momentos donde la acción climática parece estancarse.

Para ver la entrevista completa haz clic AQUÍ.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.

Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.