Opinión

cedida

Opinión

cedida

18 de octubre: ¿la aparición del fantasma maldito?

Seguir negando el diálogo con las fuerzas ancestrales del progresismo y los feminismos de antaño nada de bueno puede traernos.

En su libro Voces de ultratumba. Historia del espiritismo en Chile, Manuel Vicuña reconstruye cómo, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, el espiritismo reunió a hombres y mujeres de distintos estratos; personas de la élite, obreros del salitre, anarquistas y liberales anticlericales, en torno al rito de la sesión; un ritual que intentaba atender la muerte y probar la inmortalidad del alma, que al mismo tiempo funcionaba como espacio de disputa cultural y de reflexión moral sobre la fe, la ciencia y la política.

Lejos de ser una corriente marginal, el movimiento espiritista fue un actor público polémico. Hubo controversias con la Iglesia católica, publicaciones intelectuales, revistas, centros espiritistas, registros de comunicaciones con los muertos y diarios personales, como el de Victoria Subercaseaux, quien –según Vicuña– anotó más de cuarenta contactos con el más allá entre 1913 y 1927, comunicaciones que revelaban que lo espiritual es también un asunto político.

Al atravesar la historia espiritual de Chile desde esta perspectiva, se vislumbra una continuidad: las tradiciones ancestrales del norte, centro y sur, que creían en los espíritus tutelares, los muertos y los mundos invisibles, no solo fueron desplazadas o borradas por la modernidad, sino que también entraron en diálogo, y en tensión, con formas modernas de espiritualidad, que planteaban el duelo como único camino de relación con los muertos.

La Iglesia católica en Latinoamérica se configuró, en parte, como una institución destinada a diluir las tradiciones que dialogaban con actores distintos a los que habitan el campo de los vivos. La filósofa belga Vinciane Despret recuerda que concebir la muerte como una apertura exclusivamente hacia la nada es, en realidad, una de las visiones más minoritarias del mundo. Sin embargo, esa concepción se impuso con tal ímpetu que se transformó en una convicción oficial, fundada en la idea de que los muertos solo existen en la memoria de los vivos y que, a través del duelo, es posible cortar todo lazo con los fallecidos. El muerto, entonces, no tendría otro rol que hacerse olvidar.

En este contexto, Vinciane Despret propone otra posibilidad: crear relaciones distintas con los muertos, vínculos que, a través de la conversación, garanticen su conservación. Los muertos deben cuidarse para continuar influyendo en el mundo de los vivos y acompañarnos.

En dicha línea, es posible volver la vista a la comparación hecha por los medios de comunicación entre el estallido social de 2019 y la Revolución de la Chaucha de 1949, ambos motivados por aumentos del transporte público; un peso en 1949 y treinta pesos en 2019. Sin embargo, en ambos casos la protesta expresaba algo más profundo. En 2019 no eran solo 30 pesos, sino 30 años de un modelo de desarrollo cimentado en desigualdades y exclusión social.

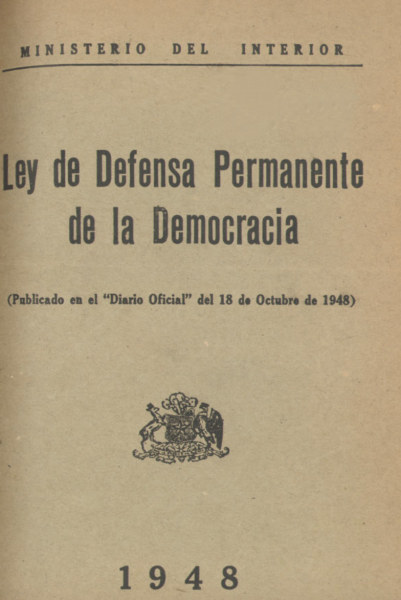

En 1949, en tanto, la protesta implicó la aparición en el espacio público de centenares de obreros y obreras, muchos perseguidos tras la promulgación de la Ley de Defensa de la Democracia, popularmente conocida como la “Ley Maldita”, publicada en el Diario Oficial, misteriosa y coincidentemente, el 18 de octubre de 1948. Esta ley no solo proscribió al Partido Comunista de Chile, sino que convirtió en delito el simple hecho de organizarse, afectando a trabajadores y trabajadoras organizados en cooperativas, mutuales y otras formas de acción política basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo.

Dicha ley también impactó al Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), el que se retiró de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) en señal de protesta ante la expulsión de las militantes comunistas. Mis abuelas húngaras, Rosalia y Elisa Keller, fueron detenidas tras la Revolución de la Chaucha y, acusadas falsamente de ser espías soviéticas, encarceladas en Pisagua y relegadas a Chanco, un destino compartido por centenares de obreras y activistas sociales obligadas a permanecer en la clandestinidad.

Sería Gabriela Mistral, a quien hoy honramos en el aniversario de los ochenta años de su Premio Nobel de Literatura, quien publicaría en 1950 el artículo “La Palabra Maldita”, denunciando la persecución de quienes luchaban por la paz y eran injustamente encarcelados y estigmatizados. Fue la misma Elena Caffarena quien agradeció de puño y letra a Mistral su artículo, el que circulaba de mano en mano entre las mujeres perseguidas.

La historia del movimiento feminista chileno en esos años es compleja y polémica como lo es hoy. Amanda Labarca, una de las líderes de la lucha por los derechos civiles de la mujer, decidió, pese al contexto de persecución social provocado por la Ley Maldita, formar parte del gabinete del entonces presidente González Videla, haciendo vista gorda ante el encarcelamiento de centenares de compañeras activistas por los derechos de la mujer y la clase trabajadora.

Labarca continuó con su influencia impulsando el derecho al sufragio femenino universal desde la Presidencia, mismo que se alcanzaría en enero de 1949 y que pocos años más tarde permitiría al dictador Ibáñez del Campo convertirse en presidente electo democráticamente, inaugurando un gobierno de corte populista, que incluso honraría a Gabriela Mistral en su visita a Chile.

Polémica no muy distinta a lo acontecido en 2022, cuando un gobierno declarado abiertamente feminista alcanza el poder tras la movilización social de 2019, para luego promulgar la Ley Antiterrorista, con disposiciones que penalizan asociaciones de tres o más personas que intenten socavar estructuras del Estado democrático o afectar a su ciudadanía. Podríamos preguntarnos ¿es esta coincidencia solo producto del devenir histórico o una expresión de nuestros muertos? ¿Cuánto de esta confrontación histórica entre clases –trabajadora y política– proviene de la voz de nuestros antepasados?

Esta nueva relación con lo intangible podría resultar una valiosa invitación para dar voz a los movimientos sociales del presente y de antaño.

La relación entre las épocas que aquí se propone no debe resultar del todo extraña. En el décimo aniversario del Laboratorio de Gobierno de Chile, el catedrático catalán experto en innovación democrática Joan Subirats, planteó que, en pro de una mejor comprensión del contexto geopolítico referido a la emergencia de fuerzas de extrema derecha, es importante visitar el documental El espíritu del 45, del cineasta inglés Ken Loach. Esto, con el propósito de entender los frentes populares de antaño, desplegados entre la década del 30 al 70 en el mundo entero, y comprender sus contribuciones al campo de la innovación, además de observar las resistencias de quienes se vieron amenazados por el ascenso al poder de las clases populares.

Esta operación daría las pistas para comprender los tiempos convulsos que vivimos y que, lamentablemente, presagian futuros distópicos.

Tender un puente con el más allá, con quienes en el contexto de la Guerra Fría se enfrentaron a la comunicación anticomunista y vieron el ascenso de la ultraderecha es urgente. La situación actual no permite renuncias o entregas del poder sin más, sino de realizar operaciones insólitas, en pro de no repetir la historia. Es necesario, entender cómo, a través de la disputa del panfleto, las extremas derechas de antaño disputaron la esfera pública y propiciaron los más terribles autoritarismos como la solución ante un enorme caos social.

Todo resulta clave a la hora de comprender la esfera pública digital contemporánea. Es tiempo de ser arriesgados y observar que la extrema derecha de hoy no tiene pudor a la hora de convocar y dar voz a sus muertos.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk plantea que la liberación del pueblo ocurre cuando el estrés de mantener las estructuras y formas de vida impuestas por el poder se vuelve más intolerable que el estrés que implica la propia revolución. ¿No fue esa la razón para que nuestros antepasados se enfrentarán a fuego en agosto del 49, como también lo fue en 2019 para que unos cuerpos poseídos por el espíritu de hacer justicia se expusieran a la más violenta represión policial?

Seguir negando el diálogo con las fuerzas ancestrales del progresismo y los feminismos de antaño nada de bueno puede traernos. En oposición, convocar a nuestros muertos, más allá de un ejercicio de memoria o un aprendizaje sobre lo histórico, puede significar la instauración de una otra existencia. Una que, como ilumina Bruno Latour, es una realidad establecida de nuevas relaciones en la que se actúa y se da respuesta, incluso, a las peticiones de nuestros muertos.

La filósofa de las ciencias Vinciane Despret nos invita a entender que los muertos solo parten cuando ellos mismos así lo deciden. Nuestra misión solo sería la de ayudarles en esa decisión, otorgándoles la confianza de que no existen pendientes.

De ahí que sea tan importante atender las demandas de las luchas dadas en 1949 y manifestadas setenta años después, además de comunicar la intención de implementar unas políticas en pro del apoyo mutuo, la participación cívica y la protección social de forma nueva y novedosa.

Esta otra existencia instaurada a través de acciones concretas, lograría ser convocante tanto para los vivos como para los muertos. Así, el diálogo con lo invisible permitiría que el 18 octubre, ese liderado en 2019 por las juventudes que hoy tienen derecho a voto, no se convierta en penar, ni mucho menos en olvido.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.