Opinión

Archivo

Opinión

Archivo

La derecha chilena y las acusaciones de supuesto fraude electoral

La acusación de fraude es rentable políticamente incluso cuando no se sostiene en lo fáctico. Sirve para mantener movilizada a la base, deslegitimar al adversario y preparar el terreno para una oposición dura. Se convierte en una forma de “control de daños” narrativo.

En América Latina, la acusación de “fraude electoral” ya no es una reacción marginal. Es un guion conocido, adaptable y emocionalmente eficaz. No necesita pruebas para operar, sino que basta con sembrar la duda y amplificarla. Chile no está ajeno a esa dinámica. En las últimas elecciones presidenciales de la región, los patrones que he observado –a partir de una investigación exploratoria sobre narrativas digitales– y los antecedentes locales permiten anticipar cómo y por qué la derecha chilena puede volver a activar ese libreto.

El “fraude” funciona como un marco discursivo útil, no como un hecho probado. Sirve para convertir la derrota en agravio, la desconfianza en identidad y al adversario en enemigo del pueblo. Es una narrativa que unifica, emociona y victimiza. En los últimos años, lo hemos visto en Bolivia (2019), Perú (2021), Brasil (2022) y Argentina (2023), cada uno con sus particularidades.

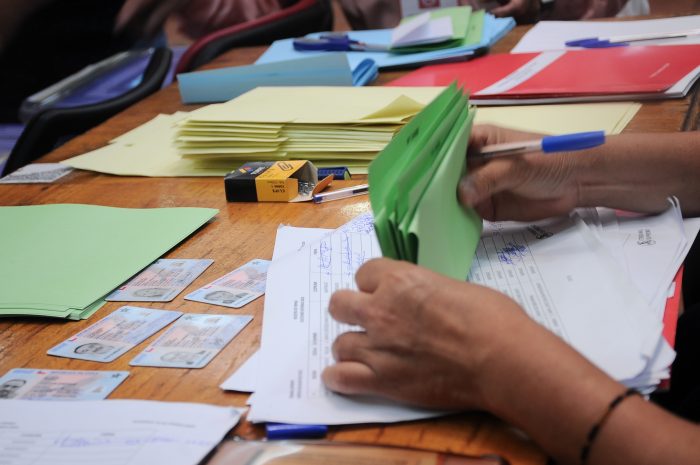

En Chile, esta narrativa fue ensayada por Sebastián Piñera en 2017, al sugerir la existencia de votos previamente marcados, y por Evelyn Matthei en 2024, cuando advirtió que votar en dos días en las elecciones municipales podría “abrir espacio a un posible fraude”. Ambas insinuaciones muestran que el marco discursivo ya está disponible y puede reactivarse.

No es casual que la derecha sea el sector que con mayor frecuencia ha recurrido a este tipo de acusaciones en América Latina. En casi todos los casos recientes, fue la derecha o la extrema derecha la que denunció fraude –sin pruebas– para impugnar resultados adversos o anticipar derrotas. La izquierda, por el contrario, ha tendido a cuestionar las condiciones estructurales del proceso (medios, financiamiento, desigualdad de acceso), pero rara vez el conteo o la validez misma del voto.

El “fraude” se ha convertido en una herramienta retórica que la derecha utiliza como base discursiva para movilizar emocionalmente a su electorado, cohesionar a sus bases y mantener la idea de una lucha moral contra un sistema “capturado”.

Toda elección tiene irregularidades operativas, que pueden ser errores de digitación, actas observadas, urnas mal cerradas, conteos lentos. Son normales en cualquier proceso masivo. Pero esa normalidad técnica puede transformarse en argumento político. Si se repite lo suficiente, el error se convierte en patrón, y el patrón, en conspiración. La eficacia del discurso radica en esa ambigüedad útil, ya que no se necesita probar el fraude, solo hacerlo parecer posible.

Las redes sociales, a su vez, ofrecen el ecosistema perfecto para esa expansión. Un video borroso, una foto fuera de contexto o una anécdota mínima pueden volverse virales en minutos. En elecciones recientes, etiquetas como #EvoEsFraude (Bolivia), #FraudeEnMesa (Perú) o los mensajes de WhatsApp y Telegram que promovían desinformación sobre las urnas electrónicas en Brasil, se instalaron en cuestión de horas. Chile ya dispone de esa misma infraestructura emocional, donde cuentas coordinadas en redes sociales, medios hiperpartidistas y aplicaciones de mensajería están listos para amplificar cualquier sospecha sin verificación previa.

La acusación de fraude moviliza tres emociones principales: indignación, miedo y orgullo colectivo. Se presenta como defensa de la “voluntad popular traicionada” y refuerza el sentimiento de pertenencia a un grupo agraviado. Cuando una coalición percibe una posible derrota –o una pérdida simbólica del poder–, la narrativa del fraude opera como refugio y como arma. Permite reorganizar a un electorado desmovilizado, proyectar liderazgo y mantener viva la confrontación incluso después del conteo final.

Existen momentos en que la narrativa se vuelve especialmente verosímil:

- Conteos provisorios lentos o interrumpidos, donde el silencio informativo equivale a “ocultamiento”.

- Diferencias entre resultados parciales y definitivos, leídas como “vuelta inexplicable”.

- Procesos extendidos, como el voto en dos jornadas, donde la pausa nocturna habilita sospechas sobre custodia de urnas o manipulación de actas.

- Videos o fotos virales de situaciones aisladas, que transforman la anécdota en “prueba sistémica” mediante repetición.

La acusación de fraude es rentable políticamente incluso cuando no se sostiene en lo fáctico. Sirve para mantener movilizada a la base, deslegitimar al adversario y preparar el terreno para una oposición dura. Se convierte en una forma de “control de daños” narrativo, puesto que, si la elección se pierde, se explica no por falta de apoyo, sino por una injusticia estructural. El costo institucional –la erosión de la confianza democrática– es alto, pero el beneficio político puede ser inmediato.

La acusación rara vez se queda en el teclado. En otros países, los rumores digitales derivaron en protestas, “vigilias por la democracia” y conteos ciudadanos paralelos. No importa si esas movilizaciones no prueban nada, ya que su función es performativa. Buscan mostrar fuerza, instalar clima y hacer visible un conflicto donde quizá solo había competencia. El resultado ya lo vimos y fue desastroso con el golpe de Estado en Bolivia, fragmentación social permanente en Perú e intento de golpe en Brasil, con el asalto y destrucción de instituciones democráticas.

Chile cuenta con un sistema electoral sólido, transparente y auditado, pero la solidez institucional no inmuniza contra la duda emocional. La derecha chilena –como otros actores similares en la región– tiene los recursos, los canales y la experiencia mediática para activar un relato de sospecha si el resultado no le favorece o si el contexto lo permite. No se trata de prever un fraude, sino de entender que la narrativa del fraude es hoy una herramienta política disponible y replicable.

En tiempos de hiperconectividad, el “fraude” ya no se define en tribunales, sino en timelines. Se disputa en la velocidad con que una sospecha se vuelve tendencia y un desmentido se vuelve irrelevante.

Entender cómo se construye esa narrativa –sus emociones, momentos y plataformas– es necesario para anticiparla, porque prevenir la desinformación no es solo proteger un proceso electoral, sino que es defender el principio básico de toda democracia moderna, que el voto y no la sospecha sea lo que decide.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.