Hoy la ciencia es atómica

¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!

Un solo kilogramo de hidrógeno podría liberar casi la misma cantidad de electricidad que consume todo Chile en un solo día. Esto, claro, si lográsemos aprovechar la energía nuclear del mismo modo en que lo hace el Sol.

El camino hacia el dominio del átomo comenzó con la física Lise Meitner, quien en 1938 interpretó correctamente los experimentos de Otto Hahn: sorprendentemente, el núcleo del uranio podía partirse, liberando energía. Había nacido la fisión nuclear.

Poco después, el 1 de septiembre de 1939, mismo día en que estallaba la Segunda Guerra Mundial, llegó el gran salto teórico. Niels Bohr y John Wheeler publicaron El mecanismo de la fisión nuclear. Allí explicaron cómo un neutrón podía deformar el núcleo de uranio hasta romperlo, liberando energía. Lo decisivo fue mostrar que los neutrones emitidos en cada fisión podían repetir el proceso, haciendo posible una reacción en cadena autosostenida.

Bohr y Wheeler también demostraron que no todos los isótopos eran iguales: el uranio-235 era especialmente propenso a fisionar, incluso con neutrones lentos o térmicos, a diferencia del más abundante uranio-238. Este hallazgo abrió el camino tanto para reactores como para armas nucleares.

En esa misma edición de Physical Review, Robert Oppenheimer y Hartland Snyder publicaban otro artículo que describía el destino de las estrellas que, al agotar su combustible nuclear, ya no pueden sostenerse contra la gravedad y colapsan en lo que hoy llamamos un agujero negro. Irónicamente, mientras Wheeler daría nombre y vigor a esa rama de la astrofísica, Oppenheimer se convertiría en el arquitecto de la bomba. Los agujeros negros y la física nuclear nacían entrelazados.

Hoy, en medio de una crisis climática, la energía nuclear aparece como una opción para generar electricidad sin emisiones de carbono, además de ser una herramienta médica muy poderosa. Nuevas tecnologías prometen mayor seguridad, mientras los esfuerzos por lograr la fusión controlada nos acercan al sueño de reproducir en la Tierra la energía de las estrellas.

La energía nuclear es el tema central de esta nueva edición de Universo Paralelo. Para enriquecer la discusión, participan Luis Huerta Torchio, doctor en Física y director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear; la doctora en Ciencias Sofía Vargas; y Jilberto Zamora, doctor en Física y miembro del equipo del LHCb, uno de los cuatro grandes experimentos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), que se dedica a investigar la simetría entre la materia y la antimateria.

También están Ignacio Retamal, dentista y doctor en Ciencias, y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en este número especial, donde exploramos la energía nuclear más allá de sus reactores y de su sombra bélica. Este viernes 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, recordamos que la ciencia también puede ser un reactor de ideas limpias, capaz de iluminar sin destruir.

Comenta y comparte este link y haz que más personas se irradien con el asombro por la ciencia. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que aún cree que la curiosidad es la mejor reacción en cadena, suscríbete aquí y sigamos explorando juntos cómo liberar energía desde el conocimiento, no desde el miedo.

ENERGÍA NUCLEAR, UN UNIVERSO A NUESTRO ALCANCE

Crédito: Imagen generada por IA.

El 27 de septiembre de 1905, un ansioso Albert Einstein publicaba un trabajo sorprendente desde su puesto en la Oficina de Patentes. Concluía con una ecuación, digna de estampar en poleras y calcetines:

E=mc²

Tres meses antes había publicado la teoría de la relatividad, una revolución sobre el espacio y el tiempo, cuya consecuencia era justamente esta famosa ecuación. ¡Y él, al momento de publicar su famosa teoría en junio de ese año, aún no se había dado cuenta!

Cuando por fin lo entendió, se produjo la ansiedad: esa ecuación, que demostraba la equivalencia entre masa y energía, se deducía de sus propias ideas y temía que alguien más la publicara antes.

No fue fácil explicar esta noción en su época. Para los científicos que recién intentaban comprender la relatividad, resultaba extraña.

- Einstein sostenía que la masa de un átomo equivale a una cantidad enorme de energía, y su ecuación permite calcularla: basta multiplicar los gramos de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, eso es c²,para obtener como resultado la energía, por ejemplo, en kilowat-hora.

“¿Para qué sirve?”, le preguntarían en la Academia Prusiana de Ciencias.

“No lo sé”, respondería Einstein.

“¡Más energía que toda la caballería prusiana!”, le insistirían.

En ese entonces, Einstein no sabía si alguna vez esa energía podría usarse. Después quedaría claro: en el núcleo del átomo hay “cosas”, y en ellas está escondida la energía en forma de masa.

- Hoy sabemos que esas “cosas” son protones y neutrones. Están juntos, se atraen entre sí por una fuerza poderosa, la fuerza nuclear. Si no, cada uno estaría por su lado, ¿no es así?

Nace la física nuclear. El núcleo no es algo aburrido; tiene estructura interna, hay fuerzas, y ocurren fenómenos. Y si hay fuerzas, hay energía. Surge la magia de la energía nuclear.

Si rompemos un núcleo, bombardeándolo con partículas, por ejemplo, se separa en partes, y la suma de esas partes pesa menos que el núcleo original. Si preguntamos dónde se fue la masa que falta, pues, se convirtió en energía.

Esa es la fisión nuclear: la energía de muchos núcleos rompiéndose en un reactor nuclear produce el calor que hierve el agua; y el vapor mueve turbinas que generan electricidad.

Existe también el proceso inverso: la fusión nuclear. La fisión y, ahora, la fusión.

Cuando dos núcleos de hidrógeno se unen, al punto de quedar fusionados, el resultado pesa menos que la suma de las partes iniciales. Esa “masa que falta” también se transforma en energía.

Hoy, las centrales nucleares funcionan gracias a la fisión. En el futuro, será la fusión la que domine: genera más energía, usa como combustible el hidrógeno presente en el agua y produce menos residuos radiactivos.

- La energía nuclear, además, no influye en el cambio climático. Naturalmente, como en todas las centrales energéticas, sus riesgos exigen controles y exigentes medidas de seguridad.

¿Sabes?, el litio, este mineral del cual Chile posee las mayores reservas del mundo, será clave para el desarrollo de la fusión nuclear. Pero esa será otra historia.

LO NUCLEAR, MÁS ALLÁ DE LA GENERACIÓN

Crédito: Foto de Pixabay

Hablar de energía nuclear sigue generando sentimientos encontrados. La sola palabra “nuclear” evoca imágenes de catástrofes como Chernóbil (1986) o Fukushima (2011). Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las tecnologías, el debate no pasa solo por la fuente en sí, sino por cómo, cuánto y para qué se utiliza.

- Hoy, la energía nuclear aporta cerca del 10% de la matriz energética mundial, con países como Estados Unidos, Francia y Japón liderando su producción. Una planta nuclear, al no liberar contaminantes durante su operación, se ubica entre las fuentes con menor tasa de mortalidad por accidentes y contaminación atmosférica por unidad de electricidad. En contraste, las fuentes más contaminantes, como el carbón o, en el caso de Chile, la biomasa (leña) ampliamente utilizada en la zona centro-sur, generan impactos mucho mayores.

La percepción pública, en cambio, ha oscilado históricamente entre la fascinación y el temor. En Chile, según la Encuesta Nacional de Energía (2016), cerca del 40% de la población ha oído hablar de energía nuclear, pero solo un 28% apoya la construcción de una planta y un 58% la considera una fuente “sucia”. Estos resultados muestran que aún existe un amplio espacio para informar y aclarar en qué consiste realmente este tipo de fuente.

- Aunque la imagen más común asociada a lo nuclear es la de una planta de generación eléctrica, sus aplicaciones van más allá. En el ámbito de la medicina, existe un área conocida como medicina nuclear, que utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos llamados radiofármacos para diagnosticar y tratar enfermedades. Además de equipamiento para exámenes de imágenes, aliados en la detección de enfermedades como el cáncer.

De hecho, estudios publicados en Journal of Nuclear Medicine destacan que este tipo de técnicas son herramientas estándar en oncología, pues permiten detectar tumores en etapas tempranas y planificar tratamientos más efectivos.

- Quizás el verdadero desafío sea cambiar nuestra percepción: entender que lo nuclear no es solo riesgo, sino también oportunidad para investigar y aportar soluciones en múltiples áreas. Y aún más allá, la pregunta central no es únicamente si debemos construir más plantas, sino para qué queremos más energía y cómo la usamos.

En las últimas décadas, el crecimiento energético ha superado con creces al crecimiento económico, lo que revela una profunda ineficiencia en el consumo.

Por eso, más que enfocarnos solamente en nuevas fuentes, necesitamos reflexionar también sobre nuestros patrones de uso y hacia dónde orientamos esa energía y mirar el aporte de lo nuclear no solo en electricidad.

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Crédito: Foto de Pixabay

Además del pulmón, ya se han ensayado trasplantes experimentales de corazón (2022) y riñón (2021) de cerdo a humanos, con resultados temporales pero prometedores.

La semana estuvo intensa. La U e Independiente protagonizaron un lamentable episodio, una pelea “atómica” para el olvido. Pero la ciencia nos dio un respiro y nos dejó noticias menos ruidosas, aunque explosivamente esperanzadoras.

- Primer trasplante de pulmón de cerdo

Científicos chinos lograron implantar un pulmón izquierdo de cerdo modificado genéticamente en una persona con muerte cerebral. El órgano funcionó durante nueve días antes de mostrar signos de inflamación y rechazo inmunológico, demostrando por primera vez que el xenotrasplante pulmonar es técnicamente viable, aunque todavía quedan grandes desafíos, según el estudio publicado en Nature Medicine. Este avance aborda un problema crítico de salud: la escasez de órganos.

Dato curioso: el cerdo es el animal más usado en xenotrasplantes, porque sus órganos tienen un tamaño y fisiología muy similares a los humanos.

Publicado el 26 de agosto. Conoce más AQUÍ.

- China activa el mayor observatorio subterráneo de neutrinos del mundo

En una caverna ubicada a 700 metros bajo tierra, en la provincia de Guangdong, se puso en marcha el Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), un gigantesco detector líquido con 20 mil toneladas de centelleador y un diámetro de 35 m. Su función: captar los esquivos “fantasmas” del universo: los neutrinos. Este avance marca un hito científico global, ya que podrá detectarlos con precisión sin precedentes y avanzar en la comprensión de su masa y comportamiento, lo que podría ayudar a desentrañar secretos del cosmos y la física fundamental.

Dato curioso: cada segundo, billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo sin que te des cuenta, porque casi nunca interactúan con la materia.

Publicado el 26 de agosto. Conoce más AQUÍ.

- Un paso clave hacia la fotosíntesis artificial

Un equipo de la Universidad de Basilea ha desarrollado una molécula inspirada en la fotosíntesis natural, capaz de acumular simultáneamente dos cargas positivas y dos negativas cuando incide luz sobre ella: un salto decisivo en el camino hacia combustibles solares de origen limpio y balance neutro de carbono. El hallazgo, publicado en Nature Chemistry, abre la puerta a la producción futura de hidrógeno, metanol o gasolina sintética a partir de energía solar, sin aumentar las emisiones de CO₂.

Dato curioso: la fotosíntesis natural convierte solo cerca del 1% de la energía solar en biomasa, por lo que una versión artificial más eficiente podría superar ampliamente a las plantas.

Publicado el 25 de agosto. Conoce más AQUÍ.

ÓRBITAS PARALELAS

Parker Solar Probe y el cañonazo cósmico

La sonda de la NASA pilló en directo la reconexión magnética en el Sol, un cañonazo cósmico que desata tormentas solares y puede freír satélites. El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, confirma un proceso fundamental de la física estelar y permitirá anticipar el clima espacial que golpea nuestras redes en la Tierra.

Más información.

Una ventana al corazón de una supernova

Astrónomos lograron asomarse por primera vez al interior de una estrella mientras explotaba: la SN 2021yfj, a 2 mil 200 millones de años luz, reveló capas de silicio, azufre y argón, confirmando cómo se forjan los elementos pesados que dan origen al polvo cósmico y a la vida.

Más información.

LA IMAGEN DE LA SEMANA

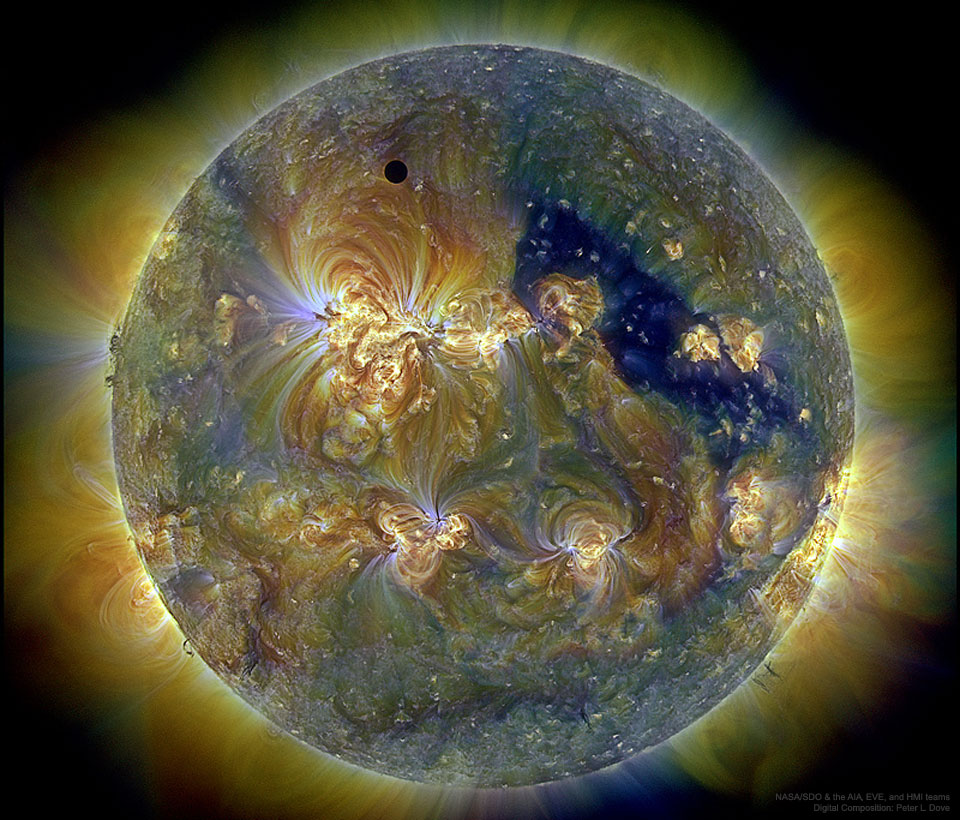

Crédito: NASA/SDO & the AIA, EVE, and HMI teams

El Sol, como todas las estrellas, debe su brillo a la energía nuclear. Aquí es la fusión –es decir, la unión de núcleos pequeños que forman núcleos más grandes– su productora.

En el caso de nuestra estrella, son núcleos de hidrógeno –protones– que se fusionan para dar lugar a helio, liberando enormes cantidades de energía. El colapso gravitacional de gigantescas nubes de hidrógeno, el elemento más abundante del universo, es lo que da origen a las estrellas y eleva sus temperaturas internas hasta niveles extremos. Los núcleos de hidrógeno se aceleran a velocidades enormes, lo que les permite superar la repulsión eléctrica y fusionarse.

El Sol emite radiación en un amplio rango de longitudes de onda. La imagen mostrada aquí fue tomada en tres bandas del ultravioleta extremo por el Observatorio de Dinámica Solar, un satélite en órbita terrestre. Cada una se representa con un color distinto.

Una característica extraordinaria de esta imagen es la silueta del planeta Venus cruzando el disco solar. Este “tránsito” ocurrió en 2012 y no volverá a repetirse hasta el año 2117.

BREVES PARALELAS

Crédito: Jilberto Zamora Saa

Edificio en Dubna, Rusia, con la consigna pintada : “El átomo no es un soldado, el átomo es un trabajador”.

Una dicotomía nuclear: entre la energía limpia y la sombra de la bomba

El 29 de agosto la comunidad internacional conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y, casi un mes después (26 de septiembre), el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Fechas que, más allá del llamado al desarme, nos obligan a reflexionar sobre la delgada y peligrosa línea que separa el poder civil del militar.

- La energía nuclear es, quizás, la encarnación perfecta de esta dualidad moral.Por un lado, se erige como una herramienta fundamental para la transición energética, ofreciendo electricidad masiva y constante, casi sin emitir CO2, una virtud incuestionable en la lucha contra el cambio climático; sin embargo, por otro lado, su defecto principal no es técnico, sino ético: el arma nuclear.

Estas conmemoraciones nos recuerdan que el uranio enriquecido que alimenta un reactor es el hermano pequeño del que alimenta una bomba atómica. La infraestructura civil puede, con relativa facilidad, desviarse hacia programas de proliferación, un riesgo que mancha cualquier debate sobre su viabilidad. Los mismos tratados de no proliferación que se conmemoran nacieron del reconocimiento de este vínculo indisoluble.

- La promesa del programa de Naciones Unidas “Átomos para la paz” siempre ha estado condicionada a una vigilancia global extrema y a una madurez geopolítica que, con frecuencia, brilla por su ausencia.

No podemos hablar seriamente de reactores sin hablar de no proliferación. Celebrar el desarme y condenar los ensayos nucleares es, en el fondo, abogar por el único contexto en el que la energía nuclear podría redimirse por completo de su pecado original. Es la condición sine qua non para que su virtud no esté eternamente opacada por la sombra de la bomba.

Curiosidades atómicas

Vuelo vs. central nuclear

En un vuelo Santiago-Madrid recibes más radiación que al vivir al lado de un reactor. Estar a 10 km de altura te expone a más rayos cósmicos.

Terremoto 27F vs. Hiroshima

El megasismo sufrido hace 15 años en Chile liberó unas 500 veces más energía que la bomba de Hiroshima. La diferencia es brutal, pero la bomba es devastadora porque concentra toda su energía en segundos y en una ciudad; el terremoto reparte la suya en un área enorme y a lo largo de minutos.

Átomos radiactivos en tu cuerpo

El potasio-40, un isótopo radiactivo natural, está presente en cada músculo que se mueve cuando escribes o caminas. Un ser humano promedio recibe unas cuatro mil desintegraciones nucleares por segundo solo dentro de su propio cuerpo.

Radón en el aire

El gas radiactivo radón, que emana de las rocas, es invisible e inodoro, pero está ahí: la fuente natural más grande de radiación a la que estamos expuestos en la vida cotidiana.

RECOMENDACIÓN: LA DANZA ATÓMICA DE GODZILLA

Crédito: Rawpixel free Access

Desde la aventura épica de Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire) en la gran pantalla hasta la aclamada Godzilla Minus One y la intrigante serie Monarch: El legado de los monstruos, Godzilla domina el panorama del entretenimiento. Se ha transformado de un simple monstruo de traje a un titán, un espectáculo visual de batallas épicas. Pero detrás del rugido y el aliento atómico, hay una historia más profunda y sombría que se extiende desde el blanco y negro hasta nuestros días.

- El Godzilla original, de 1954, no nació de la fantasía, sino del trauma.Su figura fue una alegoría del terror que sintió Japón tras los bombardeos atómicos de 1945 y, de forma más directa, de lashi no hai (“ceniza de la muerte”).

- Esta ceniza cayó sobre un barco pesquero japonés, el Daigo Fukuryū Maru, tras una prueba nuclear estadounidense en 1954 que escapó a todo control. La criatura, que emerge de la radiación para destruir la ciudad, era una encarnación del miedo: un poder que la humanidad desató y que, como la explosión en elatolón Bikini, no respeta fronteras. Su aliento atómico era un eco de esa tragedia.

A lo largo de las décadas, Godzilla evolucionó de ser una fuerza de castigo a un “protector” de la Tierra que combate otras amenazas. Sin embargo, la sombra nuclear nunca se desvaneció. Las producciones recientes demuestran que esta conexión sigue vigente.

Godzilla Minus One lo presenta como una criatura herida por las pruebas estadounidenses de la posguerra, usando al monstruo para explorar temas de culpa y vergüenza nacional. La serie Monarch: El legado de los monstruos explora los orígenes de una organización ficticia dedicada a estudiar a los titanes, que nació de los mismos experimentos atómicos de la década de 1950. Así, se establece un paralelo con la humanidad, que, tras crear el poder nuclear, se vio obligada a construir un vasto y a menudo ineficaz entramado de tratados para gestionarlo.

- Esta dualidad es la clave. Que Godzilla pase de una amenaza a un “mal menor» necesario para combatir otros monstruos, refleja la “ilusión peligrosa” de la disuasión nuclear en el mundo real.

A diferencia de las películas, donde la solución a menudo es otra explosión, el régimen de no proliferación se debilita mientras las potencias nucleares modernizan sus arsenales. La amenaza que Godzilla simboliza es más real que nunca. No es un monstruo que podemos derrotar con efectos especiales, sino una fuerza que debemos desterrar de nuestra conciencia antes de que la destrucción sea real.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.