CULTURA

Crédito: Cedida

CULTURA

Crédito: Cedida

Investigadora y hospital de C. Dignidad: “Es una historia que, como una herida, continúa abierta”

“Del Hospital «El Lavadero» al Hospital «Villa Baviera»” fue presentado esta semana por Evelyn Hevia. Ella destaca que “se fue convirtiendo en la pieza clave del complejo funcionamiento de la colonia que se desarrollaba entre el asistencialismo y la represión”.

Un libro sobre la historia del hospital de Colonia Dignidad ha presentado en Chile la académica e investigadora Evelyn Hevia.

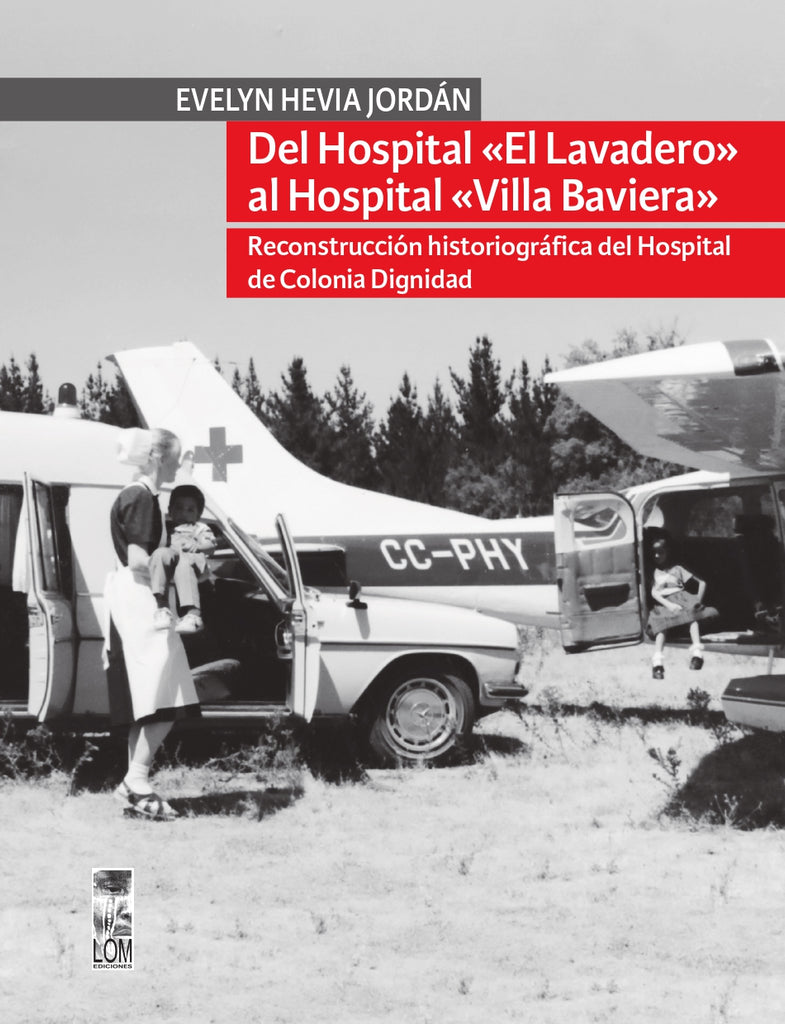

Se trata de “Del Hospital «El Lavadero» al Hospital «Villa Baviera». Reconstrucción historiográfica del Hospital de Colonia Dignidad” (Editorial LOM).

“Esta es una historia que, como una herida, continúa abierta. En el libro intento ofrecer algunas respuestas fundadas en fuentes diversas, pero que todavía queda mucho por investigar y, por cierto, por reparar”, comenta la autora a El Mostrador.

La obra se comenzó a gestar en 2016 con la presentación de un proyecto para cursar estudios doctorales en Berlín por parte de la autora, sicóloga y Magister en Historia.

En 2018 Hevia obtuvo una beca bilateral ANID-DAAD, apoyo que le permitió llevar a cabo esta investigación en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín y que finalizó en 2024.

Al ser consultada sobre por qué se quiso centrar en el hospital, Hevia cuenta que a partir de 2014 tuvo la posibilidad de conocer a numerosas personas afectadas por los crímenes ahí cometidos, en el marco de un trabajo desarrollado en conjunto con colegas alemanes que condujeron a un amplio debate por casi una década en torno a Colonia Dignidad.

Uno de los tópicos centrales de este trabajo se centró en las críticas y controversias en torno al uso actual de este recinto como centro recreacional y turístico y a la exigencia de algunos de su reconversión en un sitio de memoria.

“En este acercamiento directo con personas afectadas por y en Colonia Dignidad, pero también conversando con gente que reside en los alrededores de Parral, fui observando que el hospital ocupaba -y ocupa- un lugar central en las narrativas del pasado de esta colonia”.

Sin embargo, a pesar de esta centralidad, “no existía investigación sistemática sobre su historia, salvo algunos testimonios, reportajes y documentación en el marco de algunos procesos judiciales”.

Por otro lado, la profesional pronto intuyó que reconstruir esta historia podría permitir acercarse a la comprensión de por qué esta organización jurídica fundada en Chile en 1961 bajo la persona jurídica “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad” (SBED) continuó funcionando, a pesar del temprano conocimiento público y de las autoridades chilenas y alemanas de los crímenes y abusos que se cometían en su interior.

Hevia recuerda que ya en 1966, cuando se produjeron las primeras fugas de este enclave, había quedado en evidencia que se usaban psicofármacos y electrochoques para someter a sus residentes.

“Por último, indagar en la historia del hospital, en tanto institución disciplinaria, también me pareció relevante, porque me permitía conjugar elementos teórico-conceptuales de mi formación como psicóloga social”.

Schäfer baleado

La investigadora señala que e hospital inicia su funcionamiento en 1963. Un elemento interesante que muestra en el libro es que el hospital funciona primero y después se regulariza, lo que denomina “estrategia de los hechos consumados”.

Su regularización bajo la normativa sanitaria vigente en Chile se da tras el “primer escándalo” e investigaciones relativas a las “irregularidades” que investigaron las autoridades chilenas entre 1966 y 1968.

“Una explicación de su origen que suele repetirse, es que el hospital se origina por las necesidades de la población rural aledaña”.

No obstante, en el curso de su investigación fue observando que se produjo una “coincidencia” en el origen de crear una obra en el ámbito de la salud y no de la educación como versaban los estatutos de su personería jurídica.

En 1963 – mismo año en que se inicia el funcionamiento del hospital- Paul Schäfer, líder de la colonia, sufrió una herida a bala que lo mantuvo entre la vida y la muerte.

Fue atendido de urgencia en Parral, tras lo cual fue trasladado al Hospital del Tórax en Santiago, donde permaneció casi medio año.

“Una hipótesis complementaria al origen del hospital que barajo, es que el hecho que peligrara la vida del líder de la colonia hizo que se produjera un giro en la beneficencia de la educación a la salud, lo cual es complementario a la explicación del origen debido a las necesidades que existían de atención sanitaria en la zona en la década de los sesenta y que trato en extenso en el primer capítulo”.

Según Hevia, el hospital se desarrolla construyendo una red de apoyo que iba desde sus “beneficiarios” hasta altas autoridades locales y nacionales de diferentes colores políticos: era la “joyita de la colonia”. Sin embargo, destaca que también el hospital se fue convirtiendo en la pieza clave del complejo funcionamiento de la colonia que se desarrollaba entre el asistencialismo y la represión.

El proceso de crisis y cierre, fue extenso, de ello da cuenta en el último capítulo: su crisis se extendió desde finales de los ochenta y coincide con la crisis de la dictadura, y la cancelación de la personalidad jurídica a la SBED en 1991.

No obstante, tuvo que pasar década y media para que el hospital cerrara sus puertas, argumento la falta de un médico que se hiciera cargo. En 2005, Hartmut Hopp, el único en la colonia con título de médico que desde 1978 dirigió este hospital, cumplía prisión preventiva y ya no podía hacerse cargo de este. Así el hospital cesó sus funciones, pero fue reconvertido -hasta hoy- en una posta de salud rural.

Los nostálgicos del hospital

Respecto a su funcionamiento, Hevia cuenta que, hasta el día de hoy, si uno se pasea por los alrededores de Parral, se encontrará con lo que ella denomina como “nostálgicos del hospital”.

“Casi todos los habitantes de los alrededores tienen algún conocido -sino ellos mismos- que fueron pacientes del hospital. Sin embargo, detrás de esto también se construyó y reforzó el ‘mito de la gratuidad'”.

“Nada ahí fue gratis. Se recibieron aportes del Estado chileno -incluso desde antes de su regularización-, donaciones del extranjero, la SBED gozó de exenciones aduaneras, además de los colonos y colonas que dieron sus mejores años de trabajo en un sistema de esclavitud, sin sueldos, descanso, no tuvieron bienes personales, ni derecho a percibir sus pensiones y herencias, todo bajo el discurso de que ‘ayudar al prójimo hace feliz'”, explica.

En cuanto a su función durante la dictadura, Hevia lo aborda en extenso como todo en la colonia por más de cuatro décadas pasó por la existencia del hospital, incluido el compromiso de la colonia con el derrocamiento de la Unidad Popular y su estrecha relación con los crímenes de la dictadura.

También el hospital sirvió para estrechar contactos con lo que denomina como “pacientes destacados”, como la prima de Pinochet y ministra de justicia de la dictadura Mónica Madariaga, o el director de la DINA Manuel Contreras y su familia.

Personal y cierre

Según el libro, el hospital operó casi siempre con personal de la colonia, principalmente mujeres que tenían estudios en Alemania y que nunca validaron sus estudios en Chile.

Su único médico con título de la Universidad Católica, Hartmut Hopp, fue el director desde 1978.

También el hospital cultivó redes con médicos de la zona y mantuvo vínculos con colegas de Hopp, quienes a veces acudieron hasta ahí para intervenciones específicas. Entre sus defensores, amigos médicos más conocidos, está el caso del psiquiatra Otto Dörr, cuyo compromiso con la colonia fue motivo de un juicio ético en 2018 cuando se anunció su reconocimiento con el premio nacional de medicina.

En cuanto a cómo siguió funcionando tras el retorno de la democracia, para Hevia “es una interrogante a la que se le pueden añadir signos de exclamación, porque resulta increíble, pero cierto”.

“Es difícil de contestar, pero que podría sintetizar en que no siempre lo ilegítimo es ilegal y la colonia, se anticipó jurídicamente a los intentos del Estado chileno de intervenirla post dictadura. Por otro lado, construyó una red de ‘clientes-pacientes’ que no dudaron en desplegar diferentes estrategias de defensa de esta ‘obra’ y una densa red de amigos influyentes”, concluye.