CULTURA

CULTURA

“Nuestra tierra”: una tragedia neocolonial

Lucrecia Martel presentó en FIDOCS “Nuestra tierra”, su primer largometraje documental. En esta obra aborda un tema urgente y doloroso, especialmente resonante en Chile el último año debido al asesinato y desaparición de Julia Chuñil.

Si bien es la primera vez que Lucrecia Martel se adentra formalmente en el largo documental, el resultado de Nuestra tierra confirma, e incluso expande, la sofisticación estética y política que caracteriza su filmografía.

La producción ha recibido elogios significativos por parte de la crítica especializada y de diversos festivales internacionales, obteniendo, entre otros reconocimientos, el premio a Mejor Película en el Festival de Londres. No es casual: Martel ya había explorado las herencias coloniales en América Latina en su adaptación de Zama, basada en la novela de Antonio Di Benedetto, donde examina la subjetividad de un funcionario de la Corona española del siglo XVII asentado en Asunción, atrapado en una espera interminable de su transferencia a Buenos Aires.

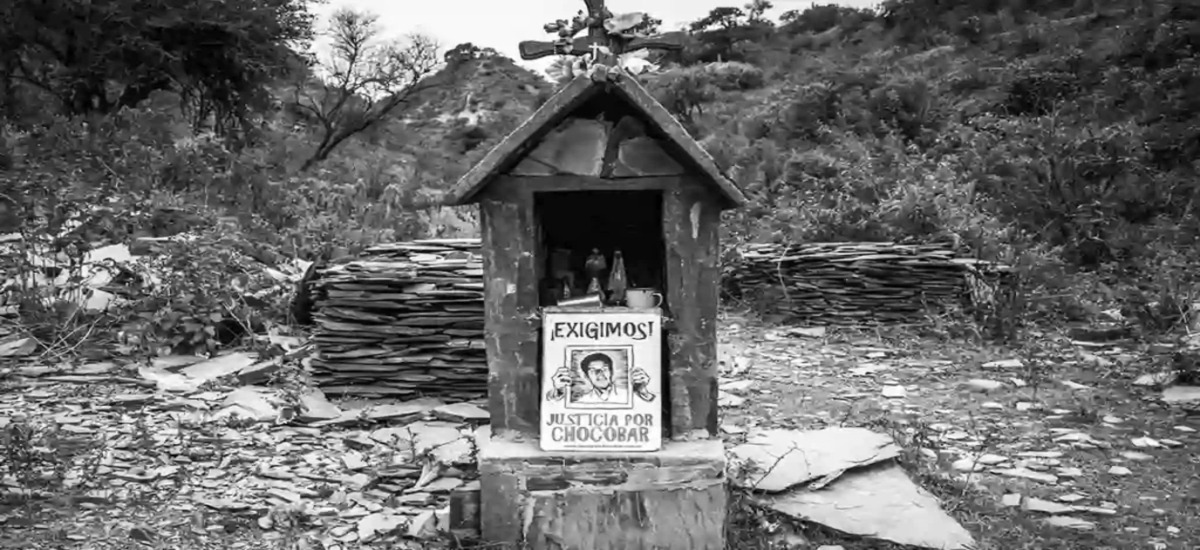

En Nuestra tierra, la directora reconstruye un caso ocurrido en 2009, cuando un grupo de hombres armados intentó desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte argentino. En el conflicto por la propiedad de la tierra, asesinan a Javier Chocobar, líder de la comunidad, en un crimen captado en video. Pese a nueve años de protestas, no es sino hasta 2018 cuando se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo ese tiempo, los responsables permanecieron en libertad. La película articula las voces y archivos visuales de la comunidad con registros de los tribunales, trazando una genealogía del colonialismo y del despojo territorial que desembocó en este acto de violencia extrema.

El documental se inscribe así en un cine de urgencia, que enfrenta heridas históricas aún abiertas en América Latina: un sistema judicial atravesado por un racismo estructural, la continuidad de la violencia colonial y la impunidad que protege a quienes perpetúan estos abusos. El caso de Chocobar expone, con crudeza, una cotidianidad signada por la injusticia y la vulnerabilidad sistemática.

Martel convierte el asesinato en un punto de partida para reflexionar sobre el neocolonialismo y la lucha histórica de los pueblos originarios por sus territorios. Una lucha que la historia oficial de la nación argentina ha intentado constantemente silenciar. El documental revela la persistencia de un despojo colonial en clave contemporánea. Al acompañar de cerca las prácticas, tradiciones y vínculos íntimos de la comunidad, la directora construye una dimensión afectiva que facilita una comprensión más profunda y empática de su resistencia, invitando al espectador a convertirse en testigo e incluso cómplice de su lucha.

La belleza visual del filme es notable. El uso de drones, a veces deliberadamente excesivo, permite capturar un paisaje imponente, funcionando no solo como recurso técnico sino como gesto simbólico: una mirada aérea que intenta abarcar la totalidad de una memoria amenazada por la desaparición. La naturaleza se muestra en su esplendor, en contraste con la brutalidad del caso que la atraviesa; es una dialéctica entre lo sublime del territorio y la violencia que lo acecha, expresión de un conflicto entre la vida comunitaria y un capitalismo que busca convertir esas tierras en mercancía. A la vez, Martel juega con este dispositivo visual mientras una voz en off recita una historia de colonialismo y violencia que se despliega sobre el paisaje.

Aunque por momentos el documental roza ciertos códigos del reportaje televisivo, Martel se esfuerza por distanciarse tanto de ese formato como del cliché del true crime. Su maestría se manifiesta en el diseño sonoro, una constante en su obra, así como en la observación minuciosa de gestos, silencios y detalles que emergen durante el juicio. Acciones cotidianas, como por ejemplo servir un vaso de agua, se vuelven portadoras de tensión y vulnerabilidad. Las declaraciones incómodas que se escuchan en la sala judicial revelan con crudeza un racismo todavía incrustado en la justicia argentina.

Nuestra tierra se erige finalmente como un acto político de memoria y resistencia, que amplifica la voz de la comunidad de Chuschagasta y evidencia la persistencia del racismo heredado y de la violencia colonial en el entramado judicial y social de Argentina. Es un trabajo admirable, fruto de más de una década de dedicación, que reafirma la mirada crítica, sensible y profundamente comprometida de Lucrecia Martel.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.