Copia romana del Doríforo («portador de una lanza») de Policleto, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Wikimedia Commons., CC BY

El selfi más famoso de la historia

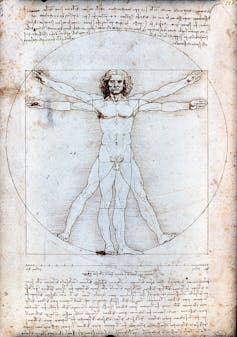

Veinte siglos después, Leonardo da Vinci dibujó el célebre Hombre de Vitrubio, basado en el canon romano de la arquitectura, como reflejo del orden de la naturaleza. El resultado fue ese señor desnudo atrapado en un círculo y un cuadrado. El mensaje era –y sigue siendo– provocador: si extendemos los brazos, somos tan anchos como altos, con nuestro ombligo en el centro geométrico de este universo de belleza perfecta.

Da Vinci, adelantado a su tiempo en tantos campos, convirtió las proporciones humanas en un diagrama viral cinco siglos antes de Instagram y la cirugía estética masiva.

La fiebre del número de Dios

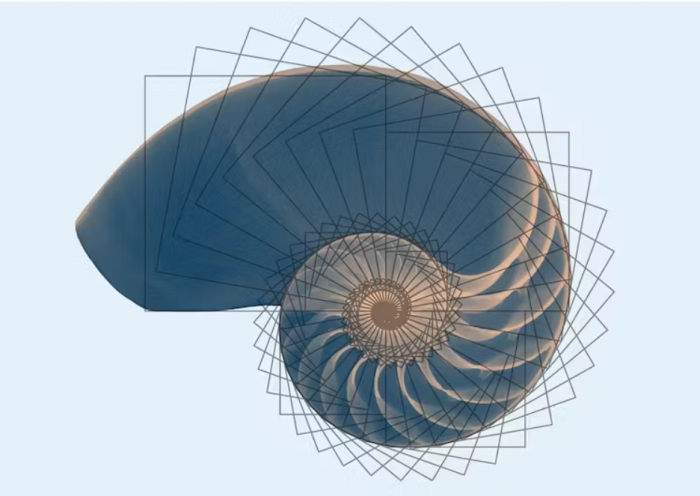

Detrás de todo esto acechaba la proporción áurea (o divina proporción): 1,618…. Este número parece materializarse por primera vez en varias estelas de Babilonia y Asiria hace 4 000 años, pero también en las conchas marinas, en la Gioconda, en las pirámides, en los templos griegos y romanos y en la torre Eiffel.

También aparece al subir una escalera: nuestros pies encuentran un equilibrio natural entre la huella (parte horizontal) y la contrahuella (parte vertical). Curiosamente, la relación entre ambas suele rondar 1,6, muy próxima al número áureo. No es porque los arquitectos lo hayan buscado, sino porque el cuerpo humano dicta medidas cómodas que terminan rozando la divina proporción. Así, igual que con las baldosas de 3,16 decímetros que pisamos, la matemática se nos cuela en lo cotidiano casi sin darnos cuenta.

Receta de la belleza

Este número irracional de infinitos decimales fue descrito detalladamente en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Todo comenzó con un problema aparentemente inofensivo: ¿cuántos pares de conejos pueden nacer de una sola pareja en un año, si cada mes cada pareja madura y empieza a reproducirse? Sin quererlo, dio pie a una de las historias más bellas de las matemáticas. La secuencia de número naturales resultante es la famosa sucesión de Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Inicialmente tenemos dos unos, un conejo y una coneja, y cada nuevo término surge de sumar los dos anteriores: como si los números también tuvieran su propio instinto de apareamiento.

Hasta aquí, nada más que una simpática progresión. Pero si dividimos cada número por el anterior, surge la magia: 3/2 = 1,5; 5/3 = 1,66; 8/5 = 1,6… y así hasta alcanzar en el límite del infinito el número de Dios: 1,6180339… Es como si los conejos de Fibonacci, además de multiplicarse seductora y enigmáticamente, hubieran inventado un canon estético.

Y es que la sucesión de Fibonacci también parece habitar en nuestro cuerpo: la relación entre nuestra altura y la altura hasta el ombligo, entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos, entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla, entre el primer hueso de los dedos (metacarpiano) y la primera falange. Y también la relación entre falanges sucesivas, entre nuestra sonrisa y nuestra mandíbula. Un festival matemático que algunos presentan como la “receta secreta” de la belleza.

El eco cósmico de una proporción humana

Incluso, algunos astrofísicos nos muestran que patrones parecidos aparecen en lugares inesperados: algunas galaxias espirales o las vibraciones ocultas de las estrellas parecen resonar con el mismo número misterioso.

La proporción áurea parece tan ubicua que uno empieza a sospechar que hay trampa. ¿De verdad está en todo o simplemente la buscamos con la misma fe con la que algunos encuentran a su signo zodiacal en el horóscopo? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de necesidad humana en reducir todo a relaciones sencillas que podamos entender?

La proporción áurea no es un patrón demostrado en la estructura del cosmos, aunque pueda aparecer como aproximación en múltiples sistemas naturales. Su fuerza divina reside más en lo metafórico y lo simbólico: un puente entre la escala humana (arte, cuerpo, arquitectura) y el universo (galaxias, dinámica natural).

Sin embargo, el debate inveterado persiste entre el deseo de un dios matemático perfecto que da sentido a la existencia y la cuantificación matemática de la realidad.

Medirse para entenderlo todo

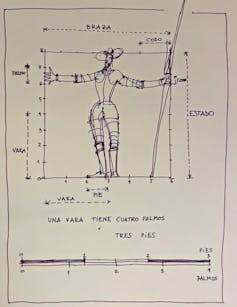

El número de Fibonacci, aplicado al Quijote. Armando Ríos Almarza. Medir sin metro, Ayuntamiento de Ávila, 2006.

El hecho de llamar a las matemáticas “un lenguaje universal que conecta al ser humano con los patrones del arte, la biología y el cosmos” no significa que exista un único número mágico gobernándolo todo. Lo que realmente conecta esas dimensiones es la tendencia de la naturaleza y del ser humano a generar proporciones, simetrías y regularidades que nos ayudan a entender el mundo y predecir el incierto futuro. La proporción áurea es solo una de tantas fórmulas posibles, quizá la más célebre por su elegancia y por las veces que parece aproximarse a fenómenos naturales y creaciones humanas.

La incógnita interesante no es si el número áureo está realmente en todas partes, sino por qué seguimos buscándolo, por qué nos atrae tanto la idea de que una simple proporción pueda tender un puente entre nuestra anatomía, los templos griegos y las espirales galácticas.

La pregunta queda flotando

Tal vez todo sea fruto de nuestra obstinación en encontrar sentido donde, quizás, solo hay azar. ¿De verdad compartimos un patrón secreto con las estrellas, o lo inventamos porque nos fascina reconocernos en todo lo que brilla?

Esa respuesta, queridos lectores, nos obligaría a desplegar toda la artillería del pensamiento, la filosofía, el arte, la historia, la física y, por supuesto, las matemáticas. Habría que escribir tratados enteros, organizar congresos y quizá hasta invocar a los mismísimos Policleto y Fibonacci para que nos marquen el compás. Difícil, ¿verdad?

Aunque, si lo pensamos bien, más difícil todavía es resistirse a seguir midiéndonos la nariz frente al espejo con la esperanza de descubrir en ella los secretos del universo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.