Dime lo que comes y te diré qué sueñas

Hola, espero que estés muy bien de cuerpo, mente y alma. Aprovechándome de estas fechas relacionadas con el miedo, la muerte y los mitos, revisé dos temas que nos tocan alguna vez de manera directa o indirecta: el mal dormir y la muerte.

- El primero, tiene que ver con la creencia en el poder de los alimentos para influir en la calidad de nuestro sueño. Hay muchas anécdotas sobre cómo comer un determinado alimento o comer demasiado antes de acostarse desencadenó un extraño sueño o una pesadilla.

- Un estudio titulado “Más sueños del demonio de rarebit: sensibilidad alimentaria y correlatos dietéticos del sueño y los sueños”, de un grupo de investigadores canadienses, buscó la respuesta y te la dejo más abajo.

El segundo tema tiene que ver con cómo estamos lidiando con la muerte en diferentes partes del mundo. Desde los derechos legales hasta el legado digital, los países están reescribiendo las leyes, las personas están reconsiderando sus últimos deseos y las nuevas tecnologías están transformando lo que significa morir con dignidad.

- En Mito o Verdad revisamos qué tan posible es dar oxígeno y respiración por el recto a personas que tienen bloqueadas las vías respiratorias y obstruidos los pulmones. Y en el Chat con la especialista, la coordinadora de Neurología de Clínica Bupa Santiago, Catherine Volaric, explica cómo reconocer y prevenir un accidente cerebro vascular (ACV).

- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

Pesadillas: ¿será algo que comiste?

Foto de Ángel Rubio.

¿Has tenido pesadillas alguna vez? Y de ser recurrentes, ¿investigaste o consultaste con un médico o psicólogo sobre su origen? De seguro que escuchaste que la cena o ciertos alimentos o el horario de esa comida nocturna son los culpables de que tus sueños sean extraños o de terror.

- El estudio “More dreams of the Rarebit Fiend: food sensitivity and dietary correlates of sleep and dreaming” (“Más sueños del demonio de rarebit: sensibilidad alimentaria y correlatos dietéticos del sueño y los sueños”), publicado en Frontiers in Psychology, por Tore Nielsen, Jade Radke, Claude Picard-Deland, Russell Arnold Powell, se dio el trabajo de investigar sobre cómo la comida nocturna interfiere en nuestros sueños.

- “Dream of the Rarebit Fiend” (“Sueño del demonio de rarebit”) fue una serie de cómics de principios del siglo XX que representaban la pesadilla de alguien que se despertaba y se lamentaba de haber comido tal o cual alimento, en particular el rarebit, un plato de pan tostado con queso derretido de origen galés.

¿Existe alguna certeza biológica sobre la influencia de lo que comemos en nuestros sueños?

“Una hipótesis, la de los ‘efectos específicos de los alimentos’, postula que ciertos ingredientes de las comidas que contienen una o varias sustancias químicas influyen directamente en los sueños. Hay precedentes de esto: por ejemplo, algunos fármacos son conocidos por causar sueños extraños. Una vez tomé mefloquina durante un viaje por África y todavía recuerdo los sueños surrealistas que tuve con ese antimalárico. Aviones volando hacia atrás contra un cielo naranja. Cosas raras”, escribe el doctor de la Facultad de Medicina de Yale, F. Perry Wilson.

- También existe la idea de que determinados alimentos, como los picantes o los que producen gases o dolores, provocan malestares que originan las pesadillas.

Por último, está la hipótesis de los “efectos del sueño”, que sostiene que ciertos alimentos disminuyen la calidad de este, como el café o el alcohol, y que la mala calidad del sueño predispone a tener pesadillas.

Dream of the Rarebit Fiend, por Winsor McCay.

- La investigación encuestó a más de mil personas, en su mayoría estudiantes universitarias. Aunque en general tenían buen estado de salud, 13,8% declaró alguna afección médica y 17,1%, alguna afección psiquiátrica. La puntuación media en la escala PHQ4 de ansiedad y depresión fue de 9,5, lo que se encuentra en el rango de leve a moderado, típico de los veinteañeros de hoy en día. También cabe destacar que 32,4% declaró ser sensible a algún tipo de alimento.

Casi un tercio de los participantes admitió recordar pesadillas con mucha frecuencia (más de una por semana) y las mujeres tendían a recordar más sueños y a tener más pesadillas que los hombres.

- ¿Sentían estas personas que lo que comían afectaba sus sueños? En realidad, no. Solo 59 personas (5,5%) afirmaron que creían que existía alguna relación entre los alimentos que consumían y la cualidad de sus sueños. Por lo demás, esas 59 personas eran mucho más propensas a tener pesadillas frecuentes.

- Este porcentaje es notablemente inferior al 17,8% de personas que afirmó que la comida influía en sus sueños en el estudio anterior del autor, publicado hace una década. Ese estudio, de 2015, tenía una muestra más pequeña, pero también se centraba en estudiantes universitarios, por lo es equiparable.

Hay una reducción drástica en la percepción de una relación entre la comida y los sueños. En un momento veremos si existe una relación real, pero ¿por qué las personas jóvenes son menos propensas a creer en ella hoy? Solo podemos hacer conjeturas.

- Podría tratarse de una tendencia laica hacia explicaciones de los fenómenos más basadas en datos, científicas o, al menos, cuasicientíficas.

La hipótesis de la comida y los sueños tiene un aire de cuento fantástico. Quizá la relevancia de esta idea ha disminuido en la conciencia pública a medida que ha aumentado la seguridad alimentaria. O tal vez las niñas y los niños de hoy en día reciben estímulos en el cerebro mucho más potentes que el queso derretido que se digiere lentamente en el estómago.

- Datazo. También se les preguntó, a aquellos participantes que sí creían que la comida influía en sus sueños, qué tipos de alimentos tenían los efectos más importantes. Los dulces y los lácteos encabezaron la lista. En cuanto a los que provocaban sueños más agradables, la fruta, la verdura y las infusiones ocuparon los primeros lugares.

Pesadillas: postres o dulces, lácteos, carne.

Mejor sueño: frutas, verduras, té de hierbas.

“Los datos son un poco más sólidos en este caso. Las personas con intolerancia a la lactosa, por ejemplo, tenían pesadillas con mayor frecuencia, incluso si no creían conscientemente que la ingesta de alimentos afectara los sueños. En otras palabras, los datos indican que la razón por la que las personas con intolerancia a la lactosa tienen más pesadillas es porque padecen más trastornos digestivos. Esto constituye una prueba sólida de la hipótesis de la angustia alimentaria“, comenta F. Perry Wilson.

Y agrega: “Por último, la hipótesis de los efectos sobre el sueño. La intolerancia a la lactosa se asoció con un peor sueño, pero gran parte de ese efecto se vio mediado por los trastornos digestivos. Por lo tanto, me parece que, si existe alguna relación entre la comida y los sueños, probablemente se deba al malestar que algunos alimentos causan mientras se duerme”.

- Además del planteamiento de que la sensibilidad a los alimentos puede empeorar las pesadillas, el grupo de investigación descubrió que estas eran más frecuentes entre las personas que comían tarde por la noche y aquellas que padecían enfermedades médicas o psiquiátricas subyacentes.

En resumen, es posible que haya algo de sabiduría en los cuentos de abuelas: para dormir bien y sin fantasmas, lo mejor es acostarse sin el estómago lleno y evitar los alimentos que (a ti te) causan malestar.

2

¿Cómo estamos “viviendo” la muerte?

Foto de RDNE Stock project.

Cada 1 de noviembre, por este lado del mundo, conmemoramos, según la tradición católica, el Día de Todos los Santos, mientras en México y otros países es el Día de Muertos. Una fecha para honrar y recordar de manera festiva a los familiares que han muerto.

- A raíz de esta fecha, podemos revisar cómo se “vive” la muerte en estos tiempos. Desde los derechos legales hasta el legado digital, los países están reescribiendo las leyes, las personas están reconsiderando sus últimos deseos y las nuevas tecnologías están transformando lo que significa morir con dignidad.

Revisemos:

Derecho a morir

En todos los continentes, un número creciente de países otorga a las personas el derecho legal de terminar con su vida bajo ciertas condiciones. Se trata de un cambio basado en la autonomía, la compasión y el pragmatismo médico.

- Países Bajos fue el primer país en legalizar formalmente la eutanasia en 2002. Está permitida para enfermedades terminales, sufrimiento insoportable e incluso (de manera controvertida) afecciones psiquiátricas.

- Suiza permite desde hace tiempo el suicidio asistido, incluso para no residentes, lo que ha propiciado el llamado “turismo de la muerte”. Organizaciones como Dignitas operan legalmente, ayudando a personas del extranjero a morir en sus propios términos.

Canadá introdujo la Asistencia Médica para Morir (AMMD) en 2016 y, desde entonces, ha ampliado los requisitos de elegibilidad. Para 2022, más de 10 mil canadienses optaron por la AMMD, convirtiéndose en uno de los programas con mayor acceso a nivel mundial.

- Dato: el programa MAID de Canadá ahora representa el 4% de todas las muertes nacionales, una cifra que sigue aumentando.

Envejecer solo

- Hemos leído cómo Japón se enfrenta a una crisis singular: una población que envejece rápidamente, con menos hijos y estructuras familiares tradicionales en declive. ¿El resultado? Un nuevo fenómeno social conocido como kodokushi: morir en soledad, a menudo inadvertido.

Uno de cada tres ciudadanos japoneses tendrá más de 65 años en 2035. Este cambio demográfico ha provocado:

- Aumento de las empresas de limpieza de “muertes solitarias”.

- Creciente popularidad de los testamentos digitales y los cuidadores robóticos.

- Iniciativas gubernamentales que financian la vida comunitaria para personas mayores.

Si bien la tecnología de Japón es avanzada, su renuencia cultural a hablar de la muerte ha creado brechas emocionales y logísticas para los ancianos.

- Japón ahora capacita a agentes inmobiliarios para gestionar “propiedades estigmatizadas” (casas en las que alguien murió solo) con fines legales y de reventa.

Diferentes debates

- En Estados Unidos la muerte digna no es un derecho federal: es un mosaico de leyes a nivel estatal que refleja las complejas divisiones legales y culturales del país.

- Es legal en 11 jurisdicciones, incluidas Oregón, Washington y California, donde los residentes con enfermedades terminales pueden solicitar medicamentos para poner fin a su vida bajo estrictas garantías.

Es ilegal en la mayoría de los estados, donde la muerte asistida sigue estando clasificada como homicidio.

- El debate suele estar impulsado por opiniones religiosas, ideologías políticas y preocupaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.

- La Ley de Muerte con Dignidad de Oregón lleva más de 25 años en vigor y, sin embargo, menos del 1% de las muertes en el estado se deben al suicidio asistido.

Cuestión moral

América Latina, históricamente conservadora en materia de muerte y bioética, está empezando a cambiar.

- Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la eutanasia por fallo judicial, reconociéndola como un derecho constitucional en 1997, aunque es legal desde 2015. En 2022, el país extendió la ley a enfermedades no terminales.

Ecuador se convirtió a principios de 2024 en el segundo país de América Latina y el noveno en todo el mundo en despenalizar la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas. Está permitida mediante fallo judicial.

- Uruguay aprobó una ley de eutanasia en octubre de 2025, convirtiéndose en el primer país de América Latina en hacerlo por vía legislativa. La ley permite la muerte asistida a personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren en la fase terminal de una enfermedad incurable e irreversible o que sufran un sufrimiento insoportable con un deterioro progresivo de su calidad de vida.

- Brasil y México siguen en un limbo jurídico, con tribunales emitiendo fallos aislados a favor de la eutanasia, pero sin marcos nacionales.

La religión aún juega un papel fundamental. El catolicismo se opone a la eutanasia e influye en las políticas de toda la región.

Ojo: en Colombia el número de casos de eutanasia aprobado legalmente casi se duplicó entre 2020 y 2023.

Vida digital después de la muerte

A medida que nuestras vidas se trasladan a internet, también lo hacen nuestras muertes. La “muerte digital” plantea nuevas cuestiones legales y éticas.

- ¿Quién es el propietario de tu identidad digital después de tu muerte? Plataformas como Facebook ofrecen perfiles conmemorativos, mientras que Google permite a los usuarios configurar administradores de cuentas inactivas. Sin embargo, las políticas varían, y muchas familias se quedan sin acceso ni control.

Algunos servicios ahora ofrecen avatares de los fallecidos generados por IA, lo que permite a los seres queridos “hablar” con una versión digital de la persona muerta. ¿Confortante? ¿Inquietante? ¿Qué opinas?

- Dato clave: se estima que en 2020 había más personas fallecidas con perfiles de Facebook que vivas. Para 2100 se proyecta que el número de usuarios fallecidos superará los 4.900 millones.

Muerte ecológica

- La muerte no elimina el impacto ambiental. Los entierros tradicionales implican el uso de productos químicos para embalsamar y ataúdes no biodegradables; la cremación emite CO2. Ahora, está surgiendo una nueva tendencia: morir de forma sostenible.

El entierro ecológico implica el uso de ataúdes biodegradables, sin embalsamamiento y en entornos naturales. Es legal en todos los estados de EE.UU., aunque la disponibilidad varía.

- El compostaje humano, también llamado “reducción orgánica natural”, ya es legal en seis estados de EE.UU., incluyendo California y Washington. Los cuerpos se convierten en tierra rica en nutrientes en un plazo de 30 a 60 días.

- En Suecia, algunos cementerios ofrecen “tumbas ecológicas”, con códigos QR que enlazan a lugares de plantación de árboles vinculados a cada entierro.

Dato revelador: los entierros tradicionales en Estados Unidos utilizan más de 4 millones de galones de líquido para embalsamar al año, suficientes para llenar 6 piscinas olímpicas.

Costos

- Incluso en la muerte la geografía importa. El costo de morir puede variar de oneroso a mínimo, dependiendo de dónde vivas y de lo preparado que estés.

En EE.UU. un funeral promedio cuesta actualmente U$7.848 y la cremación es ligeramente inferior. Los gastos médicos al final de la vida, los cuidados paliativos y los honorarios legales pueden elevar las facturas finales a decenas de miles.

- Por el contrario, países como India y Filipinas ofrecen opciones de costo mucho menor (a veces tan poco como 300 dólares por un entierro), aunque la calidad y la accesibilidad varían.

El Gobierno de Nueva Zelanda ofrece una subvención funeraria de hasta NZ$ 2.445 (1.300.000 pesos chilenos aproximadamente) a las familias que luchan con los costos del final de la vida.

- Consejo poco conocido: varios estados de EE.UU. ofrecen “fideicomisos funerarios de previsión” que permiten a las personas fijar los precios del funeral con décadas de anticipación, lo que podría ayudarles a ahorrar miles de dólares.

En Chile un servicio funerario cuesta entre 3 y 7 millones, dependiendo de la geografía, el cementerio, los servicios contratados.

3

Mito o Verdad: respiración anal, ¿es posible?

Foto de RDNE Stock project.

¿Te imaginas respirando por el ano? No es una broma. Es una técnica destinada a rescatar a personas con las vías respiratorias y pulmones obstruidos.

- Esta maniobra, que entrega oxígeno de forma rectal, ganó un Premio IgNobel en 2024. Y su creador es el experto en medicina organoide con dobles nombramientos en Cincinnati Children’s y la Universidad de Osaka en Japón, Takanori Takebe.

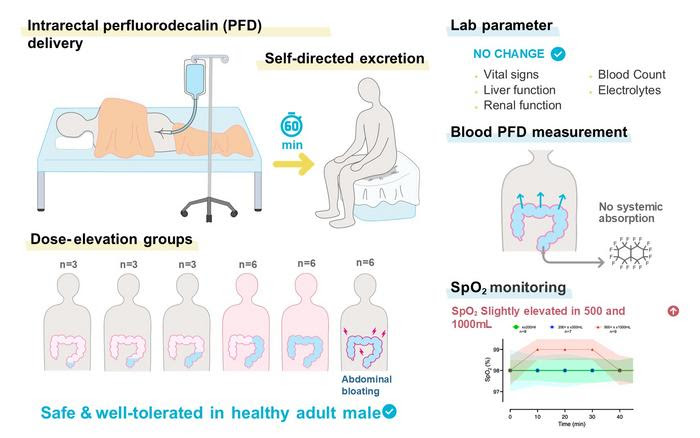

- Los resultados positivos se publicaron el 20 de octubre pasado, en la revista Med A Cell Press Journal, con respecto al primer ensayo clínico en humanos para evaluar los beneficios potenciales de la ventilación enteral.

“Se trata de los primeros datos humanos y los resultados se limitan únicamente a demostrar la seguridad del procedimiento y no su eficacia. Pero ahora que hemos establecido la tolerancia, el siguiente paso será evaluar qué tan efectivo es el proceso para suministrar oxígeno al torrente sanguíneo”, dice Takanori Takebe.

¿Pero qué es la ventilación enteral?

- Este concepto es similar a un enema, que utiliza un líquido súper oxigenado para suministrar oxígeno a través del recto directamente al torrente sanguíneo.

- Un artículo clave que detalla los hallazgos iniciales en un modelo porcino apareció en la portada de Med en 2021 y más tarde en el programa de televisión canadiense The Nature of Things. Ese trabajo temprano llevó a Takebe y a sus colegas a recibir el Premio IgNobel en 2024.

- Si los ensayos en humanos en curso tienen éxito, el proceso relativamente de baja tecnología puede permitir a los hospitales rescatar a las personas cuando las vías respiratorias están bloqueadas por lesiones o inflamación, o cuando la función pulmonar está severamente limitada por infecciones y otras complicaciones.

Ilustración: Cincinnati Children’s and the journal Med.

Una idea con raíces de décadas

La inspiración para el procedimiento proviene en parte de la observación de las habilidades del loach, un pez alimentador de fondo que puede tragar aire de la superficie y absorber el oxígeno a través de su intestino, complementando así sus branquias para sobrevivir en condiciones de bajo oxígeno.

- También se basa en el trabajo del exinvestigador de Cincinnati Children, Leland Clark (1918 – 2005), que hace años inventó un líquido de perfluorocarbono, ahora llamado Oxycyte. Aunque el producto no avanzó como una forma potencial de sangre artificial, la película The Abyss (1989) incluyó una famosa escena en la que se mostraba a una rata “respirando” el líquido especial.

Hallazgos y próximos pasos

El nuevo estudio recapitula los hallazgos de 27 hombres sanos en Japón a los que se les pidió sostener diferentes cantidades del líquido de perfluorocarbono (sin que el líquido estuviera oxigenado) durante 60 minutos.

- Veinte retuvieron el líquido durante los 60 minutos completos, incluyendo cantidades de hasta 1.500 ml. En los volúmenes más grandes, los participantes informaron hinchazón abdominal y malestar, pero no se informaron eventos adversos graves.

- Un siguiente paso será repetir la evaluación usando el líquido oxigenado para medir cuánto del líquido se necesita y durante cuánto tiempo, para mejorar los niveles de oxígeno en sangre. Eventualmente, Takebe y sus colegas esperan ampliar la tecnología para su uso en el cuidado de recién nacidos.

4

Chat con la especialista: cómo reconocer un ACV

Foto de Anna Shvets.

Ayer se celebró el Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) bajo el lema “Cada minuto cuenta, conozca los signos de un ataque cerebrovascular”, una información muy útil para todos.

- Esta es una de las principales amenazas para la salud. En Chile, se registran alrededor de 25 mil casos anuales, consolidándose como la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres.

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son una de las urgencias médicas más críticas, debido al escaso tiempo con que se cuenta para iniciar tratamiento. Por esto, la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico, promover la recuperación, minimizar consecuencias y reducir la mortalidad.

- De acuerdo con cifras preliminares del Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud (DEIS), entre 2023 y 2025 se han registrado más de 30 mil muertes por enfermedades cerebrovasculares en el país, lo que da cuenta de un importante desafío sanitario: disminuir la mortalidad por ACV en línea con lo propuesto por el Ministerio de Salud, que busca reducirla a menos de 29,6 por cada 100 mil habitantes en esta década.

“Es una de las principales causas de muerte en Chile, llegando a ser considerada la primera o segunda causa en diferentes periodos. Además, es la principal causa de discapacidad adquirida en adultos sobrevivientes”, señala la coordinadora de Neurología de Clínica Bupa Santiago, Catherine Volaric.

- Explica que en Santiago ingresan en promedio 65 pacientes cada mes con diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico, reflejando la alta prevalencia de esta patología en el país.

-¿Cuál es la clave para salvar a una persona del ACV?

-La ventana de tiempo para actuar es estrecha: durante las primeras cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas, los resultados del tratamiento son más exitosos y una mayor cantidad de pacientes logra recuperarse sin secuelas o con secuelas mínimas.

-¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

-La hipertensión arterial, el hábito tabáquico, la diabetes, el colesterol elevado y el sedentarismo, junto con la existencia de meses más críticos en su ocurrencia: muchos estudios sugieren que la incidencia de accidentes cerebrovasculares, especialmente del tipo isquémico, es mayor durante los meses de invierno.

-¿Qué síntomas debemos aprender a reconocer?

-Las señales de alerta que todos deben conocer son la alteración del habla; es decir, no poder hablar normalmente o no comprender lo que se dice; la pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, la disminución de sensibilidad de la mitad del cuerpo y el dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad. Si la persona presenta uno de estos síntomas, debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia.

-¿Cómo podemos prevenir?

–Reducir los factores de riesgo es posible si incorporamos hábitos saludables y chequeos médicos regulares. Evitar el sedentarismo, dejar el cigarrillo, realizar controles periódicos y disminuir los niveles de estrés puede marcar la diferencia.

Hemos llegado al cierre de este número de Efecto Placebo, espero que lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.

Inscríbete gratis en Efecto Placebo el newsletter de salud de El Mostrador. Cada jueves te informaremos sobre las últimas investigaciones, terapias, avances en medicina y las claves para alcanzar el bienestar.