La fuga de metano que se detectó desde el espacio y pudo haber explotado

¡Hola! Esta sí que nadie la vio venir. Desde la Tierra, porque desde el espacio la película quedó totalmente clara y en tiempo real.

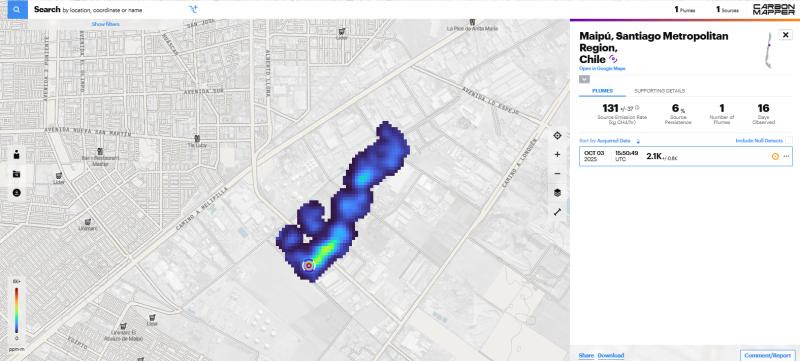

La reciente fuga masiva de gas metano en Maipú, detectada desde el espacio por el satélite Tanager-1, subrayó, por una parte, la vulnerabilidad de las infraestructuras locales y, por otra, la necesidad urgente de acciones de fiscalización más efectivas.

Con 2 toneladas de metano escapando por hora, la fuga desde una empresa de gas natural no solo puso en riesgo la salud de las personas y contribuyó al calentamiento global, sino que también pudo haber explotado, ya que las emanaciones superaron el 3%, que es cuando el compuesto se torna explosivo. El caso también destaca la importancia de la tecnología satelital como herramienta clave para la prevención climática y el monitoreo ambiental, alertando sobre las amenazas invisibles que, de no ser controladas, podrían tener consecuencias catastróficas.

Simultáneamente, Chile lidera esfuerzos de conservación ecológica con el proyecto de recarga de acuíferos en la Región de Ñuble, buscando innovadoras soluciones para mitigar los efectos de la sequía y la escasez de agua. En Juego Limpio te contamos cómo un innovador proyecto inyecta aguas lluvias directamente en pozos rurales, buscando restaurar los equilibrios hidrológicos y garantizar un suministro de agua más confiable para la agricultura.

¿Y en conservación? Las ranas del género Telmatobius –que habitan en los ecosistemas altoandinos– están en peligro de extinción, debido a la contaminación y la pérdida de hábitats. Ante este reto, la Universidad Andrés Bello será sede de un taller internacional para el Plan de Conservación de las Ranas Andinas, reuniendo a expertos de nueve países para diseñar estrategias de protección.

Como hemos detallado en otros números, Chile se ha destacado por su capacidad de movilizar esfuerzos de conservación, como lo demuestra su Estrategia Binacional de la Ranita de Darwin, que está en una posición privilegiada para liderar esta causa en toda la región andina.

Por otro lado, otra buena noticia. La transición energética continúa avanzando a nivel global, con las energías renovables superando por primera vez al carbón en la generación eléctrica mundial, un logro que podría ser histórico si se considera la magnitud del desafío climático. Sin embargo, en Chile, algunas figuras políticas, como Patricio Dussaillant, líder del centro de pensamiento vinculado a la derecha republicana, se alineó con el terraplanismo climático. Lo primero que se me viene a la cabeza frente a esto es decir: sin comentarios. Pero los haré.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

Peligro invisible: fuga de metano (gas natural) en Maipú llegó a niveles explosivos

En Maipú nadie se dio cuenta de nada. No hubo olores ni se escucharon estruendos. Silenciosamente, desde una empresa de transporte de gas natural, estaban fugándose a la estratósfera toneladas de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más contribuyen al calentamiento global, siendo el segundo mayor contribuyente después del dióxido de carbono. Y pudo haber sido peor, con explosión incluida, sin ánimo de causar alarma pública.

La fuga masiva de gas metano fue detectada desde el espacio por el satélite Tanager-1 el pasado viernes 3 de octubre. La emisión, de 2 toneladas por hora, fue lo suficientemente intensa como para activar una denuncia inmediata por parte de la ONG internacional Global Methane Hub. Lo preocupante, señala a Juego Limpio su director ejecutivo, Marcelo Mena, es que la concentración podría haber alcanzado niveles explosivos y estar asociada a sustancias tóxicas con potencial cancerígeno.

La alerta llegó desde lo alto. El satélite Tanager-1, diseñado para rastrear gases de efecto invernadero a nivel global, identificó una potente columna de metano alrededor del mediodía. “Estamos hablando de más de 2.000 kilos de metano emitidos en una hora, el equivalente a 1.000 balones de gas. Esto no es menor”, advierte Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, organización que lidera el uso de esta tecnología para la vigilancia climática.

La fuente fue localizada con precisión: Transportes Santa María, una empresa que transporta gas natural a granel. La Municipalidad de Maipú acudió al sitio tras la denuncia presentada por Global Methane Hub ante la Superintendencia del Medio Ambiente. El resultado fue categórico. “La empresa no contaba con patente comercial ni cumplía la normativa ambiental. Se prohibió su funcionamiento de inmediato”, señaló Vania Rammsy, de la Dirección de Inspección del municipio.

Aunque mediciones posteriores no detectaron nuevas emisiones –lo que sugiere que se trató de un evento puntual–, la peligrosidad persiste. “Una fuga como esta no solo tiene impacto climático. Cuando el metano supera el 3% de concentración en el aire, entra en el rango explosivo. Y muchas veces viene acompañado de hidrocarburos derivados del gas y petróleo, como el benceno, que es cancerígeno”, explica Mena.

Desde el ámbito de la salud, los riesgos tampoco pasan inadvertidos. “El metano desplaza el oxígeno del aire. En espacios cerrados puede provocar hipoxia celular, lo que afecta al cerebro, corazón y órganos vitales”, sostuvo en su minuto Luis Herrada, jefe de Urgencias de la Clínica Universidad de los Andes.

Chile, desde 2022, cuenta con facultades para regular gases de efecto invernadero, pero las normas específicas para emisiones de metano aún están en desarrollo. Mientras tanto, según Global Methane Hub, el 60% del metano emitido en el país proviene de rellenos sanitarios, una fuente constante y muchas veces ignorada.

¿Para qué sirve el monitoreo satelital? Obviamente, para tener datos y advertir oportunamente las anomalías, pero el desafío es que cada fuga visible desde el espacio genere una respuesta concreta en la Tierra. Lo que antes pasaba inadvertido, ahora puede ser detectado desde el cielo. Solo falta que se pase a la acción.

El caso de Maipú no solo reveló negligencia ambiental, también evidenció el potencial de la tecnología satelital como herramienta de fiscalización y prevención climática. La fuga en Maipú, vista desde el espacio, es una advertencia tangible de que la crisis climática también se construye desde fallas locales –y que su solución exige vigilancia, ciencia y voluntad política–.

La batalla por las ranas andinas: expertos se unen en Chile para evitar su extinción

Las ranas del género Telmatobius, habitantes ancestrales de los ecosistemas altoandinos, enfrentan –como otras especies de anfibios alrededor del mundo– una amenaza silenciosa pero crítica: la extinción. Ante este escenario, la Universidad Andrés Bello será anfitriona del Taller Internacional para el Plan de Conservación de las Ranas Andinas, una cumbre científica que reunirá a expertos de nueve países para diseñar estrategias concretas de protección.

“Este es un esfuerzo colaborativo e inclusivo”, explicó para Juego Limpio Claudio Azat, director del Instituto One Health de la UNAB. “Participan no solo científicos, sino también gobiernos, comunidades locales e incluso representantes del sector minero, porque la conservación real ocurre cuando todos los actores están sentados a la mesa”, agregó.

El género Telmatobius incluye más de 60 especies distribuidas a lo largo de la cordillera de los Andes. Muchas de ellas viven en ambientes áridos de alta montaña, donde dependen de cursos de agua dulce para sobrevivir. “Son centinelas de los ecosistemas acuáticos. Cuando hay sequía o contaminación, los anfibios son los primeros en desaparecer”, señala Azat. Su desaparición, advierte, no es solo una tragedia ecológica, sino además una señal directa del deterioro ambiental que también impacta a las comunidades humanas.

Chile asume un rol protagónico. El país no solo tiene experiencia reciente en conservación –como la Estrategia Binacional de la Ranita de Darwin–, sino que también cuenta con mayor estabilidad política que otras naciones de la región, lo que facilita coordinar un plan a largo plazo. “Aquí las cosas están pasando un poco más rápido. Chile puede marcar el ritmo e impulsar que este plan sea adoptado como política de Estado por otros países”, destaca el investigador.

El taller, organizado junto a la UICN, el Ministerio del Medio Ambiente y diversas ONG especializadas, busca definir medidas concretas. Algunas son inmediatas: aumentar la fiscalización en zonas críticas, revisar la legislación sobre el comercio de ranas vivas –una práctica aún común en Perú y Bolivia– e incorporar a las empresas en el rediseño de sus operaciones para reducir el impacto hídrico. “El agua en los Andes es limitada y vital. No solo para los anfibios: para toda la biodiversidad y para las comunidades que dependen de esos ecosistemas”, dice Azat.

Otras medidas apuntan a largo plazo: ampliar áreas protegidas, implementar monitoreo biológico constante y fomentar la educación ambiental en comunidades rurales. El enfoque que propone el Instituto One Health integra salud humana, animal y ambiental: “Conservar a los Telmatobius no es solo salvar ranas. Es proteger el agua, la salud pública y el equilibrio ecológico”.

Al cierre del encuentro, se espera consensuar una hoja de ruta internacional con estándares científicos sólidos, pero también con peso político. Un plan que, si logra comprometer a los Estados, podría convertirse en un modelo de conservación regional en plena crisis de biodiversidad.

Energía renovable rompe récords en el mundo mientras en Chile los intelectuales de Kast apuestan por el terraplanismo climático

La historia acaba de dar un giro inesperado. Por primera vez, las energías renovables generaron más electricidad que el carbón a nivel mundial, marcando un hito en la transición energética global. Pero mientras los datos celebran una victoria científica, en el trasfondo se libra otra batalla: una guerra política contra la ciencia misma. En un escenario insólito, hasta el Vaticano ha salido en defensa de la evidencia científica, frente al avance del negacionismo.

Según el informe Global Electricity Mid-Year Insights 2025, elaborado por Ember, las energías renovables suministraron el 34,3% de la electricidad mundial en el primer semestre de 2025, superando por primera vez al 33,1% del carbón. Este cruce de curvas representa mucho más que un número: es el principio del fin de la era fósil. El crecimiento del 31% en la generación solar y el 7,7% en la eólica está transformando el mapa energético global, con países como China e India reduciendo sus emisiones por primera vez en años gracias a tecnologías limpias.

La Unión Europea también rompió barreras: las renovables superaron a todos los combustibles fósiles combinados en la generación eléctrica. En Estados Unidos, el 96% de la nueva capacidad instalada en 2024 fue libre de fósiles. La electrificación avanza a ritmo exponencial: las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 35% interanual y el almacenamiento en baterías aumentó un 53% a nivel mundial, configurando un nuevo sistema energético impulsado por electrones, no por petróleo.

Pero no todos celebran. En Estados Unidos, el regreso de la administración Trump ha desatado una ofensiva sin precedentes contra la ciencia climática. En solo seis meses, la Unión de Científicos Preocupados documentó 402 ataques a la integridad científica federal: se desmantelan satélites de monitoreo de CO₂, se amenaza con cerrar el Observatorio de Mauna Loa y se eliminan divisiones enteras de investigación climática. La base legal para regular emisiones, construida durante décadas, está siendo desmantelada pieza por pieza.

- Y mientras eso pasa en Estados Unidos, en Chile, el presidente del centro de estudios Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, sin pudor dejó correr su ignorancia, apuntándose al lado de Trump en el terraplanismo climático. Aunque su líder, José Antonio Kast, no habla nada que pueda ser controvertido, Dussaillant no tuvo empacho en cuestionar la responsabilidad humana en el cambio climático.

- Es algo que piensan, pero no lo habían hecho público desde la campaña de 2021.

En ese contexto, la intervención del Vaticano ha sorprendido a muchos. Mientras una parte de la política retrocede, el papa Francisco ha reafirmado la urgencia moral y ética de actuar frente al cambio climático, posicionando a la Iglesia católica como una defensora inesperada de la ciencia y la verdad. La fe, en este caso, se alinea con la evidencia, en un esfuerzo por frenar el retroceso global en políticas ambientales.

A pesar de las resistencias, las señales de resiliencia son poderosas. Gobiernos locales, empresas y ciudadanos redoblan esfuerzos. La inversión mundial en energía limpia alcanzará los 2 billones de dólares en 2025, superando la de los combustibles fósiles en una proporción de dos a uno. El mercado ya ha hablado: las acciones de energías limpias superan al S&P 500 y las empresas firmaron contratos por más de 90 gigavatios de energía renovable en 2024, una cifra récord.

En Chile, la inversión en energías renovables ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente el año pasado, cuando se registró un aumento del 231%, según Compromiso Minero y Portal Minero. Este auge se refleja también en la inversión extranjera directa récord de 2024, impulsada en gran parte por proyectos verdes y tecnológicos, señala la Chile-US Chamber of Commerce.

El mundo ha cruzado un umbral. Aunque algunos quieran borrar los datos y silenciar la ciencia, los hechos se imponen. El carbón cae. El sol y el viento ganan. Y en medio de la tormenta política, la revolución energética es una realidad.

Restauración de los equilibrios hidrobiológicos: un proyecto que busca inyectar agua lluvia en los acuíferos

La sequía en Chile sigue estando presente, aunque no lo notemos después de las lluvias del invierno. ¿Qué pasaría si pudiéramos recargar directamente los acuíferos con agua de lluvia, en lugar de depender solo de fuentes subterráneas? En la Región de Ñuble, un proyecto pionero está buscando justamente eso: restaurar los equilibrios hidrobiológicos a través de la recarga directa de pozos con aguas lluvias.

El problema está claro: en los últimos años, el uso excesivo de los recursos subterráneos ha provocado un descenso de los niveles de los acuíferos, dejando muchos pozos fuera de funcionamiento. Esto es particularmente grave en zonas agrícolas, donde el acceso a agua de calidad es crucial para los cultivos. Una solución está en recargar los acuíferos con agua de lluvia, inyectándola directamente en los pozos en uso a través de un sistema de captación especialmente diseñado para ello.

Científicos e investigadores de la Universidad de Talca, con el apoyo de investigadores de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, postularon al Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Ñuble, adjudicándose un proyecto por un total de $260.000.000 en 2023, el que está finalizando y entregando interesantes resultados.

Este sistema innovador, implementado en varias unidades demostrativas, utiliza Sistemas de Captación de Aguas Lluvias (SCALL) para recolectar el agua durante los períodos de precipitaciones. Luego, esa agua se almacena en un estanque y se inyecta al pozo a una tasa controlada. ¿El resultado? Un incremento en el nivel piezométrico de los pozos, lo que restaura parcialmente el equilibrio hídrico local y permite un suministro más confiable de agua para la agricultura.

Lo primero que hicieron fue determinar qué tipo de pozos se podían utilizar, descartándose aquellos superficiales, porque no habría infiltración del agua en el suelo, y los pozos punteras, porque son tuberías de diámetros pequeños a grandes profundidades, que podían verse atascadas en cualquier momento.

Con ese panorama, entonces, se pasó a trabajar con pozos noria, de profundidades variables: entre 10 a 20 metros de profundidad, y diámetros de 1,5 metros. Estos permitían tener una altura de agua que, por presión y sección, podía facilitar la infiltración.

Con estos antecedentes se trabajó con las comunas de Coihueco, Ñiquén, San Carlos y San Fabián, seleccionándose tres usuarios rurales que tenían este tipo de pozos noria y estaban dispuestos a aceptar el desafío científico-tecnológico de abordar una propuesta técnica que era inédita. “Es necesario pensar que esta propuesta es nueva y no se tiene conocimiento de algo similar en Sudamérica ni menos en Chile; de ahí su importancia”, señaló el profesor Roberto Pizarro, director del proyecto y académico de la U. de Talca.

¿Y por qué es importante? Lo es porque, al recargar los acuíferos con agua de calidad, en lugar de utilizar solo los recursos subterráneos, se crea un ciclo más sostenible que no solo beneficia la disponibilidad de agua, sino que también restaura la salud de los ecosistemas acuáticos. El agua inyectada tiene una calidad igual o superior a la que ya existe en el pozo, lo que asegura que no se comprometa la calidad del recurso utilizado en la agricultura.

Además de la innovación tecnológica, el proyecto también contempla un programa de transferencia tecnológica, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales en el uso de este sistema. La idea es que esta solución no solo sea útil para un puñado de productores, sino que pueda replicarse y escalarse a otras zonas que también enfrenten problemas similares de escasez hídrica.

En resumen, este proyecto no solo está aumentando la disponibilidad de agua para la agricultura, sino que también está restaurando el equilibrio hídrico de las zonas afectadas, permitiendo una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Si se implementa a gran escala, podría ser una solución clave para enfrentar la crisis hídrica y adaptar la agricultura a los efectos del cambio climático.

Lo que comenzó como una necesidad urgente en Ñuble, podría convertirse en una solución replicable para muchas otras regiones que luchan por mantener su acceso al agua.

Breves medioambientales que sí importan

Descubren en la Patagonia larva de pez hielo, una joya única fuera de la Antártica

En un hallazgo sin precedentes, el equipo del Programa Marino de Rewilding Chile registró en los fiordos de la Patagonia una larva de Champsocephalus esox, el único pez hielo que habita fuera de la Antártica. Esta especie sobrevive en aguas bajo cero gracias a su sangre casi transparente y proteínas anticongelantes, adaptaciones extremas que la convierten en un tesoro biológico único.

El descubrimiento resalta el valor ecológico de los ecosistemas marinos patagónicos y subraya la urgencia de proteger estos frágiles hábitats frente a la amenaza del cambio climático.

COP30 bajo presión: sin fin a los combustibles fósiles, no hay solución climática

A menos de un mes de la COP30 en Belém, Brasil, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles –responsables de cerca del 70% de las emisiones globales– sigue sin ocupar un lugar central en las negociaciones climáticas, repitiendo el riesgo de fracaso visto en la COP29. Mientras se celebra en Brasilia la última reunión preparatoria con más de 30 delegaciones, organizaciones civiles desplegaron una campaña visual exigiendo compromisos reales: no hay solución climática sin dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. Pese a que en la COP28 se acordó triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética al 2030, persisten el negacionismo climático, la falta de financiamiento justo y la influencia del lobby fósil.

La COP30 enfrenta el desafío urgente de traducir el consenso científico en acuerdos vinculantes que aseguren una transición energética justa, ordenada y equitativa, con respaldo financiero concreto para los países en desarrollo.

Circulación atmosférica modula el potencial eólico en Sudamérica

Un estudio publicado en International Journal of Climatology, liderado por investigadores del CR2 y la Universidad de Concepción, analizó cómo los sistemas de circulación atmosférica de gran escala modulan la velocidad del viento en regiones clave de Sudamérica con alto potencial eólico: el noreste de Brasil, el norte de Chile y de Argentina, y la Patagonia. El trabajo, basado en modelos climáticos de última generación (CMIP6), reveló que el Anticiclón del Atlántico Sur (SAA) explica cerca del 59% de la variabilidad mensual del viento en el noreste de Brasil, mientras que en la Patagonia la velocidad del viento está principalmente influida por el patrón Patagonia-Antártica (PAT) y la Oscilación Antártica (AAO). En tanto, en el norte de Chile y de Argentina hubo una correlación más débil con el Anticiclón del Pacífico Sur (SPA).

Estos hallazgos son clave para la planificación, medición y gestión del riesgo en proyectos de energía eólica, destacando la importancia de considerar la variabilidad climática natural en una industria estratégica para la transición energética de la región.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.

Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.