Amantes de lo extremo: biología al filo del abismo

¡Buenas tardes, apreciados habitantes de este Universo Paralelo!

¿Puede la vida existir donde parece imposible? Si uno escucha la palabra extremófilo, bien podría imaginar a un personaje de cómic o a un acróbata de circo. Y no estaría tan lejos. Son, en efecto, verdaderos «malabaristas» de lo improbable: microorganismos capaces de resistir temperaturas infernales, oscuridades perpetuas, acideces asesinas o presiones que aplastarían a un submarino.

- Extremófilo viene del griegophilos (amante) y del latín extremus (el que está en el borde). Es decir: amantes del límite, criaturas que no solo coquetean con lo imposible, sino que lo eligen como hogar.

Durante mucho tiempo se asumió en biología que la vida era frágil. Que necesitaba condiciones templadas, estables, casi domésticas. Pero en 1977, un sumergible llamado Alvin descendió al fondo del océano Pacífico y encontró algo que cambió las reglas del juego: fuentes hidrotermales rodeadas de organismos vivos, alimentándose de compuestos químicos sin necesidad de luz solar. Era como descubrir un jardín en el infierno.

- Ese hallazgo obligó a la astrobiología a replantearse todo. Si la vida podía prosperar aquí abajo, en condiciones tan adversas, ¿por qué no allá arriba, en lunas heladas o planetas abrasadores? En cierto modo, esos microbios abrieron la puerta a una idea vertiginosa: la vida no es la excepción, sino una posibilidad más amplia de lo que jamás imaginamos.

Lo más curioso es que muchos de estos organismos no solo sobreviven al extremo: lo necesitan. Un Deinococcus radiodurans, por ejemplo, puede soportar miles de veces más radiación que nosotros. Y algunos Chlamydomonas antárticos prefieren el hielo a la tibieza. Como si la vida, en sus formas más insólitas, estuviera diciendo: “No me adapto al mundo. Yo soy otra forma de mundo”.

- En esta edición exploraremos esas criaturas que desafían nuestras nociones de lo viviente y lo posible. Y quizá (por qué no), nuestra idea de lo humano también.

- En este viaje nos acompaña Claudia Saavedra, microbióloga, doctora en Ciencias Biológicas, docente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello e investigadora del Anillo Salar y Litio Talackutur. Nicole Trefault, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología, e investigadora del centro GEMA (Genómica, Ecología y Medio Ambiente) de la Universidad Mayor. Junto a ellas, el geólogo Camilo Sánchez, el doctor en Ciencias Ignacio Retamal, la doctora en Física Fabiola Arévalo y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos y por seguir expandiendo este Universo Paralelo. Si esta edición les enciende la chispa de la curiosidad, ¡no se la guarden! Difúndanla compartiendo este link. Y si les llegó de alguien, ¡inscríbanse ya! Sigamos juntos divulgando la ciencia en los medios.

LITIO SUSTENTABLE CON SELLO CHILENO: EL PODER OCULTO DE LOS MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS

Crédito: Foto de Vlad Chețan.

Los salares del norte de Chile son ecosistemas únicos y extremos por su alta salinidad, intensa radiación ultravioleta, bruscas variaciones térmicas y la presencia de metales como litio, cobalto y níquel. Allí habitan microorganismos extraordinarios, conocidos como extremófilos.

- Estos organismos poseen la asombrosa capacidad de sobrevivir y desarrollarse en condiciones que resultarían letales para la mayoría de los seres vivos.

A lo largo de su evolución, han desarrollado adaptaciones bioquímicas y estructurales notables: son capaces de modificar su metabolismo, ajustar su membrana y estructura celular para resistir ambientes tóxicos, usar la sal como parte de su equilibrio osmótico, e incluso proteger su ADN de los daños provocados por la radiación UV y la desecación extrema.

- Más aún, algunos de estos microorganismos no solo toleran los metales presentes en su entorno, sino que los utilizan activamente como parte de su metabolismo.

Los salares de Huasco y Gorbea son ejemplos destacados de estos ambientes extremos que albergan una biodiversidad microbiana única y, a la vez, contienen importantes reservas de litio, metal que, junto al níquel y al cobalto, se ha convertido en un recurso estratégico a nivel mundial.

- Estos elementos son fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias como baterías de iones de litio, que alimentan desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos, además de turbinas eólicas y motores eléctricos, pilares de la descarbonización y la electromovilidad.

Su creciente demanda ha generado no solo un aumento en la presión sobre los ecosistemas donde se encuentran, sino también una competencia geopolítica por su control. La extracción del litio se realiza, por lo general, a través de la evaporación solar, lo que implica un uso intensivo de agua y un impacto ambiental considerable sobre estos frágiles ecosistemas.

- Frente al aumento proyectado en la demanda global de litio —que se estima podría multiplicarse por 20 hacia 2050—, se hace urgente encontrar métodos alternativos, sustentables y responsables para su obtención.

En estos días, varias iniciativas científicas intentan en todo el mundo dar solución a este problema. En Chile, en el proyecto Talackutur Lithium Bio-R combinamos biotecnología, microbiología ambiental y economía circular. Su objetivo es identificar y utilizar microorganismos nativos de ambientes extremos para desarrollar tecnologías de recuperación de litio a partir tanto de residuos electrónicos, como de baterías en desuso.

La biorrecuperación de metales a partir de desechos electrónicos mediante procesos biotecnológicos inspirados en la naturaleza representa una oportunidad concreta para avanzar hacia un modelo más sustentable. Esta aproximación no solo favorece la conservación de ecosistemas sensibles, sino que también posiciona a Chile como un actor innovador y responsable en la carrera por los recursos estratégicos del futuro.

COMPAÑEROS DE VIAJE EXTREMOS

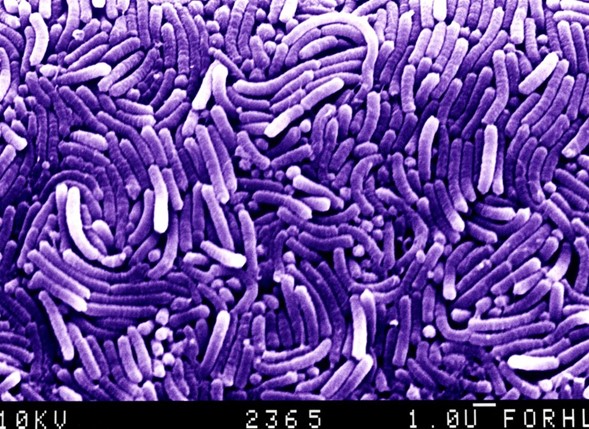

Crédito: Wellcome Collection.

Micrografía electrónica de barrido de una colonia de Helicobacter.

Imagina un mundo en las chimeneas del océano, donde el agua supera lo 200 °C bajo altísima presión. O en ríos tan ácidos como el jugo de un limón. Durante mucho tiempo, creímos que estos lugares eran estériles. Hoy sabemos que bullen de vida: son el hogar de los «extremófilos», organismos que aman las condiciones que a nosotros nos matarían. Este término, sin embargo, es relativo. Para un amante del calor, nuestra temperatura corporal sería gélida.

- Esta fascinación por lo extremo no está reservada a fuentes volcánicas o lagos tóxicos. También habita en nosotros. Nuestro cuerpo es un paisaje de nichos, y el estómago es uno de los más hostiles. Con un pH de entre 1.5 y 3.5, es un baño de ácido. Y aun así, tiene su propio extremófilo: la bacteria Helicobacter pylori. Este microorganismo sobrevive secretando una enzima que neutraliza el ácido a su alrededor. Más de la mitad de la población mundial la alberga, a menudo sin síntomas, en un complejo equilibrio.

Pero si hay un ícono de la supervivencia, ese es el tardígrado. Aunque su zona de confort oscile entre los 0 °C y 35 °C aprox., este «oso de agua» microscópico sobrevive a temperaturas de hasta 151 °C y al vacío del espacio. Es decir, su secreto no es prosperar en el extremo, sino escapar de él. No es un extremófilo, sino un extremotolerante. Cuando las condiciones se vuelven insoportables, entra en un estado de animación suspendida llamado criptobiosis, convirtiéndose en una partícula desecada casi indestructible.

- Entonces, ¿podrían estos campeones vivir dentro de nosotros? La respuesta es un no rotundo. Y no porque nuestra temperatura corporal de 37 °C sea demasiado cálida para su vida activa, sino porque si entraran en criptobiosis para resistirla, nuestro estómago los disolvería con su ácido. Si alguno sobreviviera, nuestro sistema inmunitario lo destruiría.

El verdadero valor de los tardígrados no es que puedan ser nuestros parásitos, sino nuestros maestros. Al estudiar sus «superpoderes», descubrimos un tesoro biotecnológico.

- Proteínas únicas producidas por los tardígrados como laDsup, que forma un escudo para el ADN, podrían usarse para proteger los tejidos sanos durante la radioterapia.

Otras proteínas generadas por estos mismos organismos permiten que, en condiciones extremas, el propio tardígrado vitrifique sus células, transformándolas en una especie de vidrio biológico. Estas podrían revolucionar la forma en que almacenamos vacunas y medicamentos, eliminando la necesidad de refrigeración.

No necesitamos que vivan en nosotros: necesitamos aprender de ellos.

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

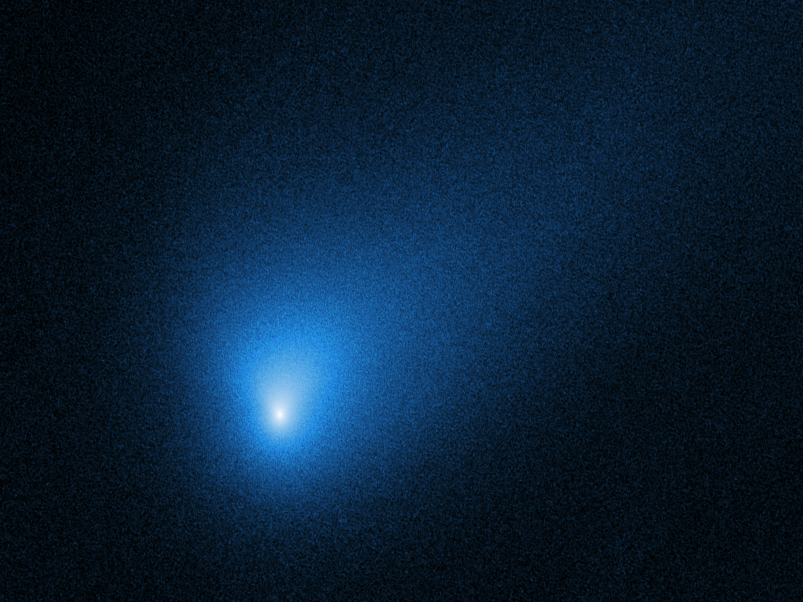

Crédito: NASA / ESA / D. Jewitt (UCLA) – Wikimedia Commons, dominio público.

El cometa interestelar 2I/Borisov, captado por el Hubble en 2019. El 3 de julio de este año, astrónomos confirmaron el hallazgo de un nuevo visitante interestelar: el cometa 3I/ATLAS.

Mientras el universo nos envía visitantes desde otras estrellas, la biotecnología avanza en silencio hacia formas inéditas de reproducción humana, y un grupo de orugas nos recuerda que la innovación no siempre nace de grandes laboratorios, sino de la propia naturaleza. Aquí las noticias que nos hacen vivir el futuro.

- Gametos in vitro: la revolución silenciosa

¿Qué pasó?: científicos lograron crear precursores de esperma y óvulos humanos a partir de células adultas, un paso clave hacia la reproducción sin gametos naturales.

Fecha de publicación: 5 de julio de 2025 en The Guardian.

¿Cómo lo lograron?: reprogramaron células de piel o sangre para devolverlas a un estado embrionario. Luego, en el laboratorio, las guiaron para que empezaran a convertirse en óvulos o espermatozoides, dentro de pequeñas estructuras llamadas organoides, que imitan el ambiente de los ovarios o testículos.

¿Por qué es importante?: esta técnica, conocida como in vitro gametogénesis, podría permitir que personas infértiles, mayores o parejas del mismo sexo tengan hijos biológicos. También abre preguntas éticas y sociales profundas sobre el futuro de la reproducción.

Dato freak: ya se logró crear crías sanas de ratón con esta técnica. En humanos, los científicos proyectan obtener gametos funcionales en menos de diez años.

- Orugas catalíticas: química verde desde la biología

¿Qué pasó?: investigadores japoneses descubrieron que orugas de polilla pueden metabolizar nanomateriales de carbono, generando compuestos útiles para sensores, baterías y fármacos.

Fecha de publicación: 2 de julio de 2025 en Holistic News

¿Cómo lo lograron?: alimentaron larvas de Manduca sexta (polilla del tabaco) con nanocarbonos. Dentro de su sistema digestivo, dos enzimas especiales (CYPX2 y CYPX3) oxidaron selectivamente esos compuestos, generando derivados que normalmente requerirían procesos químicos complejos. Es decir, las orugas “procesaron” el nanocarbono como si fuera comida y lo transformaron en nuevos compuestos, gracias a enzimas que funcionan como fábricas químicas naturales.

¿Por qué es importante?: este hallazgo muestra cómo la biología puede realizar tareas químicas de forma más limpia, eficiente y sustentable, sin altas temperaturas ni residuos tóxicos. Es un ejemplo pionero de biocatálisis aplicada a nanotecnología.

Dato freak: lo que un laboratorio lograría en varios pasos con catalizadores industriales, las orugas lo hacen en solo dos días y comiendo.

- Un visitante de las estrellas

¿Qué pasó?: se confirmó el paso de un nuevo objeto interestelar por nuestro sistema solar: el cometa 3I/ATLAS, un fenómeno rarísimo, el tercero de su tipo jamás observado.

Fecha de publicación: 3 de julio de 2025 en AP News

¿Cómo lo descubrieron?: fue detectado por el telescopio ATLAS en Chile y confirmado por la NASA. El cometa se desplaza a unos 59 km por segundo y actualmente se encuentra a más de 670 millones de kilómetros del Sol, sin riesgo de colisión con la Tierra. Este cometa no nació aquí. Viene de otro sistema estelar cruzando el espacio interestelar durante millones de años hasta encontrarse, por casualidad cósmica, con el nuestro.

¿Por qué es importante?: solo hemos detectado tres objetos como este: 1I/ʻOumuamua (2017), 2I/Borisov (2019) y ahora 3I/ATLAS. Cada uno representa una oportunidad única para estudiar material de otros sistemas solares, y podría dar pistas sobre la formación de planetas más allá del Sol. Tiene implicancias en astrobiología, dinámica galáctica y origen del sistema solar.

Dato freak: se mueve tan rápido que no puede quedar atrapado en la órbita del Sol (tiene una trayectoria hiperbólica). Simplemente está pasando. Es probable que venga desde las regiones más lejanas de la galaxia y nunca vuelva.

ÓRBITAS PARALELAS

¿Y si el tiempo tuviera tres dimensiones?

No es un hecho comprobado, pero me pareció una teoría lo suficientemente provocadora como para compartirla contigo. La propuesta plantea que el tiempo tendría tres dimensiones y que el espacio, tal como lo conocemos, sería solo una consecuencia emergente de esa estructura temporal.

¿Te suena descabellado o revelador? ¡Escríbenos, te leemos!

Crisis científica en EE. UU.

La NASA enfrenta un recorte histórico en su presupuesto de ciencia, poniendo en riesgo misiones como Hubble, Webb y MAVEN (8 de julio, Washington Post). A la vez, se proyecta la pérdida de una generación de investigadores por recortes en la NSF y en programas de becas universitarias (3 de julio, The Guardian).

LA IMAGEN DE LA SEMANA

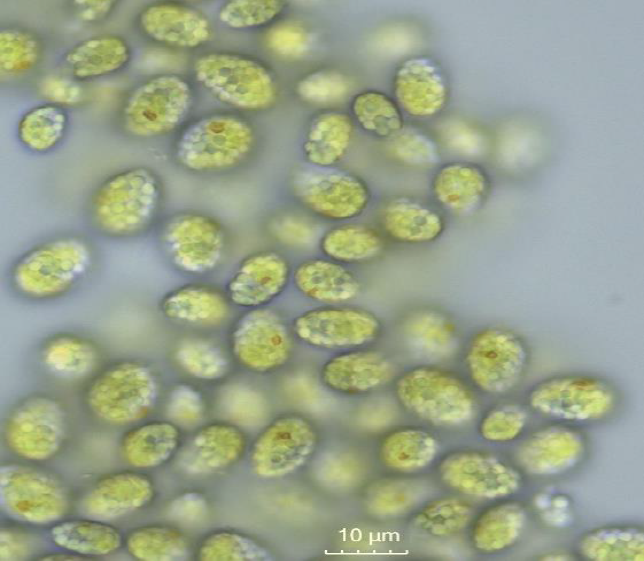

Crédito: Dra. Catherine G. Ribeiro, profesora de Universidade Federal do Paraná, Brasil.

Chlamydomonas: la microalga antártica que desafía el frío y enciende nuevas ideas

En la Antártica, donde el mar se congela, la oscuridad puede durar meses y la radiación solar golpea sin piedad en verano, sobrevive una microalga que parece salida de una novela de ciencia ficción. Se llama Chlamydomonas, y aunque su aspecto es casi invisible al ojo humano, su potencial biotecnológico y evolutivo es enorme.

- Durante la Expedición Científica Antártica número 56, un equipo del Centro GEMA (Genómica, Ecología y Medio Ambiente) de la Universidad Mayor, recolectó 65 cepas de microalgas desde Bahía Chile, en la Península Antártica. Entre ellas, dos cepas de microalgas verdes del género Chlamydomonas—WAP05 y WAP30— captaron la atención de los científicos. Ellas representan la imagen de esta semana de Universo Paralelo.

Estas microalgas, de tamaños aproximados de diez micrómetros, algo así como 0,001 centímetros, equivalen a parientes cercanas de una especie hallada en un lago helado y sombrío de la Antártica, llamada Chamydomona priscuii. A diferencia de esta, las Chlamydomonas WAP05 y WAP30 revelaron una historia evolutiva muy distinta: surgieron en aguas superficiales, expuestas a intensos pulsos de luz y grandes variaciones estacionales.

- ChlamydomonasWAP30 resultó ser una amante del frío, adaptada a crecer bajo 10 °C y capaz de usar luz roja, algo impensable para su prima priscuii. En cambio, Chlamydomonas WAP05 tolera mejor la temperatura y prefiere condiciones de baja luz. Cuando enfrentan estrés, ambas forman estructuras llamadas “palmeloides”, una estrategia que podría ayudarlas a sobrevivir al rigor antártico.

- Pero estas adaptaciones no solo son científicamente fascinantes: también tienen aplicaciones prácticas. Sus lípidos podrían servir para biocombustibles y sus proteínas antifrío para criopreservación o biomedicina.

La historia de Chlamydomonas no es solo un relato de adaptación extrema. Es también una muestra del valor oculto en los ecosistemas polares y del conocimiento que podemos obtener si miramos con atención lo que crece en los márgenes del planeta. A veces, las respuestas al futuro —energético, biotecnológico o climático— nacen donde menos lo esperamos: en una gota de agua antártica.

BREVES PARALELAS

Crédito: Imagen generada por IA.

EXTREMÓFILOS PARA VIDA EN OTROS PLANETAS

Hemos hablado de búsqueda de vida en otros planetas desde el punto de vista astronómico, pero ¿a qué nos referimos exactamente con “vida”? ¿Una planta de manzanilla? ¿Un ente verde leyendo este newsletter con sus 16 ojos que ven en luz ultravioleta?

- En los artículos anteriores, como Los ojos de James Weby Una semana estelar, mencionamos la franja habitable: una zona en torno a una estrella donde se encuentren condiciones favorables para la vida como la conocemos, con agua en estado líquido. Pero eso es una vida muy similar a la nuestra. Existe una variante interesante que amplía el concepto de vida extraterrestre: la investigación en extremófilos, organismos que viven en nuestro planeta en condiciones extremas… muy, muy extremas.

Resisten ácido, salinidad extrema, calor abrasante, radiación intensa, bajas presiones, frío extremo o incluso la ausencia total de oxígeno. Con esto en mente podemos preguntarnos: ¿en qué otro lugar del sistema solar no solo podría sobrevivir un extremófilo, sino prosperar?

- Si un extremófilo está adaptado a un desierto árido como el de Atacama o el Sahara, podría sobrevivir en el planeta Marte, y hasta podría no parecerle tan inhóspito. Allí ya estaría acostumbrado a radiación ionizante, la desecación y las bajas temperaturas. Un ejemplo es la bacteriaDeinococcus radiodurans, considerada el segundo organismo más resistente a la radiación que se conoce.

- Si un extremófilo se siente como en un spa en ambientes volcánicos, podría encontrar su hogar en las nubes del planeta Venus. Las altas temperaturas y la acidez no le harían ni cosquillas, a diferencia de cualquier sonda espacial enviada, esta no sobreviviría. Un caso sería el Sulfolobus,una arquea termoacidofílica que ha sido encontrada en lugares como el parque Yellowstone en Norteamérica o en aguas termales en Japón.

EXTREMÓFILOS EN LA CULTURA POPULAR (aviso de spoilers)

Aunque el término «extremófilo» es reciente, varios autores de ciencia ficción ya jugaban con sus conceptos mucho antes de que existieran los microscopios adecuados.

- Julio Verne en su novela Viaje al centro de la Tierra (1864) hablaba de entes que podrían sobrevivir en condiciones extremas, como ambientes subterráneos con alta presión y sin luz solar. En las películas de adaptaciones modernas como la protagonizada por Brendan Frasier y Josh Hutcherson, los extremófilos son los protagonistas. Literalmente caen y caen y caen, atraviesan condiciones extremas… y sobreviven.

- En La guerra de los mundos (1898), G. Wells cuenta que los marcianos invasores mueren a manos de las bacterias terrestres. Desde la perspectiva alienígena, éramos nosotros, los humanos, los verdaderos extremófilos: criaturas adaptadas a un planeta hostil para ellos. En las versiones cinematográficas cambian los rostros alienígenas, pero no su destino: no estaban preparados para las condiciones de la Tierra (como sí lo estaba Tom Cruise, quien, al igual que un tardígrado, sobrevive a todo).

Si quieren conocer más de alguien que investiga sobre extremófilos, los invitamos a leer la entrevista a Cristina Dorador, publicada en nuestra edición «El código de la vida«.

RECOMENDACIÓN: TRES LECTURAS INSPIRADAS EN LOS LÍMITES DE LA VIDA

Crédito: https://andyweirauthor.com/

Cada vez que la ciencia descubre vida en un lugar que creíamos imposible, nos regala un nuevo «¿y si…?». La ciencia ficción es el género que se alimenta de estas preguntas para llevarnos más allá; construye mundos y escenarios hipotéticos que desafían nuestro entendimiento. Se convierte así en una herramienta excepcional para expandir la imaginación y explorar las fronteras de la ciencia a través de narrativas memorables. Aquí tienes tres novelas de ciencia ficción que llevan esa exploración a nuevos horizontes (y tres trailers para complementar).

- Proyecto Hail Mary de Andy Weir

Esta novela es una compañera ideal para viajes. Narra la historia de un astronauta en una misión solitaria para salvar a la humanidad, que establece contacto con una forma de vida extraterrestre. Lo notable es que este ser evolucionó en un mundo de condiciones extremas, lo que lo convierte en un verdadero «extremófilo» alienígena. Es una exploración brillante de la colaboración y la ciencia, mostrando cómo dos especies de entornos radicalmente opuestos pueden aprender de sus biologías únicas para resolver un problema común. Como dato de interés, la adaptación cinematográfica está en producción y su tráiler ya ha generado gran expectación, por lo que es un excelente momento para leer la obra original.

- El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu

Este libro eleva el concepto de supervivencia a una escala cósmica. Presenta una civilización alienígena cuyo planeta orbita un sistema inestable de tres soles, sometiéndola a ciclos impredecibles de destrucción y estabilidad. Su lucha constante y las ingeniosas soluciones que desarrollan para perdurar a través de estas «eras caóticas» resuenan con la increíble capacidad de adaptación de organismos como los tardígrados. Es una obra que desafía la percepción del lector sobre la vida, la civilización y la supervivencia a largo plazo, y cuya historia ha sido recientemente adaptada en una exitosa serie de Netflix.

- Dune de Frank Herbert

Ninguna lista sobre vida en entornos extremos estaría completa sin este clásico fundamental del género. Dune nos transporta al planeta desértico Arrakis, un mundo donde la supervivencia es una lucha diaria contra la deshidratación y una fauna colosal. La cultura de sus habitantes, los Fremen, y la ecología del planeta son un testimonio de adaptación radical. Más que una simple aventura, es una profunda reflexión sobre cómo el ambiente moldea la sociedad, un poder para construir mundos complejos que ha sido reafirmado con el éxito de las espectaculares adaptaciones cinematográficas recientes, que han permitido a una nueva audiencia experimentar la inmensidad de Arrakis en la gran pantalla.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.