Curiosidad a la carta

¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!

En el principio solo había hidrógeno y helio. El primero, protagonista de la acidez en una copa de vino blanco; el segundo, un gas insípido como un vaso vacío. Fue todo lo que dejó el Big Bang tras enfriarse el universo: un menú inicial demasiado pobre. Un universo incapaz de brindar gastronomía.

Fueron necesarias las estrellas para inaugurar el banquete. En sus entrañas, como hornos, se fabricó el oxígeno, que unido al hidrógeno dio origen al agua, esa sustancia que no solo llena la mayor parte de nuestra copa, sino que gran parte de nuestros cuerpos y de toda la biósfera. También allí se cocinó el carbono, la pieza maestra con la que se construyen azúcares, proteínas y grasas: los ladrillos fundamentales de toda la gastronomía.

Pero el sabor, como saben los cocineros, requiere de condimentos más intensos en pocas cantidades. Fue necesario que las estrellas murieran en explosiones colosales, supernovas, para que surgiera el azufre, responsable del grandioso y penetrante aroma de ajos y cebollas. En esa misma furia cósmica nació el vanadio, raro y discreto, pero presente en el sabor sublime del piure, ese marisco chileno que sabe a océano profundo.

De la alquimia del Big Bang y la cocina de las estrellas nace toda la química y la biología. Pero en esta edición de Universo Paralelo nos concentraremos en esa ciencia que puebla nuestros platos. Para ello, invitamos a Alejandro Roth, doctor en Biología Celular y Molecular, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la misma facultad. Es coautor del libro Cocina LAB, junto a la periodista Andrea Obaid.

También nos acompaña Pilar Parada, bioquímica y doctora en Biología Molecular, distinguida en 2020 como “Inventora del Año”, reconocimiento otorgado por Inapi. Ha dedicado más de 20 años al desarrollo de la industria biotecnológica en Chile y actualmente es la directora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello (CSB-UNAB).

A ellos se unen tres conocidos de la casa: el geólogo Camilo Sánchez, el dentista y doctor en Ciencias Ignacio Retamal, y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en este número especial, donde exploramos la ciencia que se cocina a fuego lento… o a veces sin fuego. Desde las primeras brasas que transformaron nuestra especie hasta las proteínas del mañana cultivadas en laboratorio, los alimentos cuentan una historia de innovación, adaptación y memoria.

Comenta y comparte este link y haz que más personas se alimenten de preguntas. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que no solo se sienta a la mesa, sino que quiere entender cómo la ciencia transforma lo que comemos, suscríbete aquí y sigamos saboreando juntos el futuro.

LA COCINA Y LA HUMANIDAD

Crédito: Foto de Cottonbro Studio

Nuestros alimentos cocinados son tan cotidianos que cuesta verlos en perspectiva evolutiva. Pero, aunque parezca exageración, sin la cocina no existiríamos como especie. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar que un linaje de monos lampiños, sin garras y mucho más débil que sus “parientes evolutivos”, ha sido capaz de apropiarse de este planeta?

- Si bien la respuesta es compleja y multifactorial, hay un elemento determinante y fundamental: los humanos tienen la capacidad de acceder a grandes fuentes de energía metabólica gracias al fuego y a otras técnicas de cocina. Estos procedimientos abrieron a nuestros antepasados la posibilidad de obtener más calorías por cada gramo de comida.

Cocinar un alimento es más que aplicarle calor: es someterlo a una serie de transformaciones físicas y químicas que lo vuelven más nutritivo, más seguro y mucho más sabroso. Sin estos procesos solo podemos acceder a una fracción de los contenidos nutricionales, ¡y qué hablar de los sabores! Por ejemplo, al comer una papa cruda solo podemos digerir un 32% de su biomasa, en comparación con el 98% cuando ha sido cocinada.

- Esta diferencia es particularmente significativa si consideramos el tamaño de nuestro cerebro, que supera el volumen de 1400 cm³ y consume prácticamente un cuarto de las calorías que ingerimos diariamente. Si lo comparamos con los del chimpancé y el gorila, que no superan los 600 cm³, nos podemos hacer una idea respecto al destino de todos esos nutrientes. Cabe señalar que los chimpancés obtienen de su dieta una cantidad de calorías cercana a las que ingerimos los humanos, pero, para lograrlo, poseen sistemas digestivos significativamente más grandes (además de metabólicamente “caros”) y deben dedicar más de 8 horas al día solo a masticar.

Estas diferencias se reflejan en la estructura corporal de ambas especies, particularmente de los cráneos, donde los chimpancés presentan una quijada más gruesa y los músculos que la mueven son más grandes (y más fuertes) que los músculos que participan de la masticación en humanos.

¿Cómo es que los seres humanos nos hemos arreglado con quijadas y sistemas digestivos más pequeños, al tiempo que mantenemos una tasa metabólica 27% más alta que los chimpancés?

- Básicamente, porque la preparación de nuestros alimentos equivale a una “predigestión” que facilitará todos los procesos posteriores. Entonces, vemos que cocinar va más allá de solo “entregar calor” al alimento, sino que poseemos también otros procedimientos culinarios que podemos reconocer en cualquier preparación: cortar en pedazos pequeños, machacar, fermentar, etc.

Debemos considerar qué diferencia a los seres humanos de los demás animales. No son las clásicas respuestas, pues hay múltiples ejemplos de animales que fabrican herramientas, que instruyen a sus crías o que se comunican con lenguajes complejos y adaptables. Estas no son las características que distinguen a los seres humanos.

Una sola especie ha domesticado el fuego y lo ha aprovechado como una de las herramientas más importantes de la evolución y que se refleja en que todas las culturas humanas cocinan. Es resumen, los seres humanos ¡son los animales que cocinan!

BIOTECNOLOGÍA: DE LOS RESIDUOS AL PLATO

Crédito: CSB UNAB

Ingrediente ya procesado del pelón de la nuez, desde el cual se desarrolla un extracto rico en antioxidantes.

La alimentación global enfrenta un dilema urgente: producimos calorías en exceso, pero a costa de salud y medioambiente. La expansión de los alimentos ultraprocesados, cargados de conservantes químicos, grasas trans y azúcares añadidos, está directamente asociada al aumento explosivo de enfermedades crónicas. El sistema agroalimentario no solo debe dar respuesta en cantidad, sino también en calidad y sostenibilidad. En este escenario, la biotecnología emerge como el motor de una revolución silenciosa que ya está ocurriendo en Chile.

- En el Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello (CSB UNAB) estamos desarrollando el programa Agrosimbiosis, subsidiado por Corfo y en colaboración con el Centro Tecnológico Eurecat y Univiveros, entre otras empresas, cuyo objetivo es mejorar la productividad agrícola con menor impacto ambiental.

Dentro de este programa, una de las líneas de estudio es la producción de ingredientes funcionales de alto valor a partir de residuos de la agroindustria. Usamos la ciencia para extraer antioxidantes, compuestos bioactivos y fibras que pueden reincorporarse en la formulación de alimentos más saludables, con efectos positivos sobre la salud humana.

- Pero no se trata solo de una promesa: ya tenemos un caso de éxito concreto. Desde el pelón de la nuez –ese subproducto que suele desecharse– desarrollamos un extracto rico en antioxidantes naturales, lo suficientemente potente como para actuar como conservante alimentario. La patente solicitada desde nuestro centro respalda este avance, que abre la puerta a reemplazar conservantes químicos artificiales usados masivamente en la industria. El resultado es doblemente virtuoso: reducimos residuos agrícolas y al mismo tiempo disminuimos la dependencia de ingredientes sintéticos que caracterizan a los ultraprocesados.

Este tipo de innovaciones responde a una demanda global ineludible: alimentos más limpios, trazables y alineados con la salud preventiva. Los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, no solo exigen sabor y conveniencia, sino también transparencia y beneficios funcionales. La biotecnología aplicada a la alimentación ofrece una respuesta robusta y escalable a esa tendencia.

- Chile tiene en este campo una ventaja estratégica: somos potencia agroexportadora, pero debemos dejar de enviar al extranjero solo materias primas. Cada cáscara, cada bagazo, cada pelón puede transformarse en una fuente de valor agregado. Si escalamos estos desarrollos, podremos generar productos diferenciados con sello de innovación, abrir nuevos nichos de mercado y, sobre todo, aportar a una alimentación más saludable y sostenible.

El desafío no es tecnológico: ya contamos con la ciencia, la infraestructura y el talento. El desafío es político y empresarial: crear las condiciones para que estas innovaciones escalen, se incorporen a cadenas productivas y lleguen al consumidor final. No hacerlo es seguir atrapados en la contradicción de producir alimentos que enferman mientras desechamos recursos que podrían sanar.

El futuro de la alimentación no pasa por laboratorios en países lejanos. Está ocurriendo aquí, en Chile, en nuestros campos y centros de investigación. La biotecnología nos ofrece la posibilidad de dar un salto histórico: convertir residuos en salud. Y la patente sobre el pelón de la nuez es apenas una muestra de lo que podemos lograr si nos atrevemos a invertir y escalar esta visión.

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Crédito: Ilustración libre de Gerd Altmann vía Pixabay

Las olas de calor no solo agotan: también envejecen el cuerpo humano a nivel biológico, según últimos estudios.

Esta semana, la ciencia se puso rara (pero en el mejor sentido). Entre gusanos que pintan, cerebros que se escanean con IA y genes que explican por qué caminamos erguidos, las noticias vinieron más curiosas que nunca. Bienvenidos a un boletín donde lo insólito es real y lo improbable, cotidiano.

- Olas de calor repetidas envejecen tanto como fumar o beber alcohol

Un estudio publicado en Nature Climate Change muestra que la exposición acumulada a olas de calor acelera el envejecimiento biológico de manera comparable al efecto del tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. En zonas rurales o entre personas que trabajan al aire libre, este envejecimiento puede alcanzar los 33 días adicionales cada dos años de exposición.

Dato curioso: es un envejecimiento que no se mide por años vividos, sino por marcadores de salud como presión arterial, función hepática o inflamación. Es el “reloj biológico” que nos está pasando la cuenta.

Publicado el 27 de agosto. Conoce más AQUÍ.

- Las parejas comparten trastornos psiquiátricos más de lo esperado

Un análisis con datos de 14,8 millones de personas en Taiwán, Dinamarca y Suecia, publicado en Nature Human Behaviour, revela que personas con trastornos mentales tienen una alta probabilidad de emparejarse con otras que presentan condiciones similares. Este patrón se mantiene a lo largo de generaciones y culturas. Si ambos cónyuges comparten el mismo diagnóstico, el riesgo en sus hijos se duplica.

Dato curioso: este fenómeno persiste incluso después de grandes reformas en salud pública, lo que sugiere influencias más profundas que trascienden el sistema de salud o los contextos socioculturales.

Publicado el 29 de agosto. Conoce más AQUÍ.

- Lombriz de aguas extremas produce un pigmento tóxico usado por artistas

La lombriz Paralvinella hessleri, que habita respiraderos hidrotermales extremadamente calientes, acumula arsénico hasta representar más del 1% de su peso corporal y lo combina con sulfuro para formar orpiment, el pigmento amarillo que usaron artistas como Rembrandt y Cézanne, según un estudio publicado en PLOS Biology.

Dato curioso: esta lombriz literalmente se cubre con una “armadura de oro tóxico”, una estrategia insólita para adaptarse al ambiente extremo: combate veneno con veneno.

Publicado el 26 de agosto. Conoce más AQUÍ.

- Inteligencia artificial detecta trastornos neurológicos a través del habla

Investigadores desarrollaron un modelo de inteligencia artificial (IA) que analiza entonación, pausas y ritmo del habla para detectar tempranamente trastornos neurológicos como alzhéimer, párkinson o depresión, con más del 90 % de precisión, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos evidentes. Este avance fue publicado por Neuroscience News.

Dato curioso: lo que para el oído humano pasa inadvertido, para la IA puede ser un biomarcador poderoso de cambios en el sistema nervioso.

Publicado el 1 de septiembre. Conoce más AQUÍ.

ÓRBITAS PARALELAS

Genes clave del bipedalismo humano

Investigadores de Harvard descubrieron dos cambios embrionarios en la pelvis que permitieron que camináramos erguidos: un giro de la placa de crecimiento y un retraso en la osificación ósea. El hallazgo desdibuja la idea de un “gen del bipedalismo” y destaca la acción conjunta de múltiples interruptores genéticos.

Más información.

Litio como escudo contra el alzhéimer

Un estudio de Harvard reveló que bajos niveles de litio en el cerebro aceleran el deterioro cognitivo en ratones, pero la administración de litio orotato logró revertirlo incluso en etapas avanzadas de la enfermedad. Un hallazgo prometedor para la neuroprotección.

Más información.

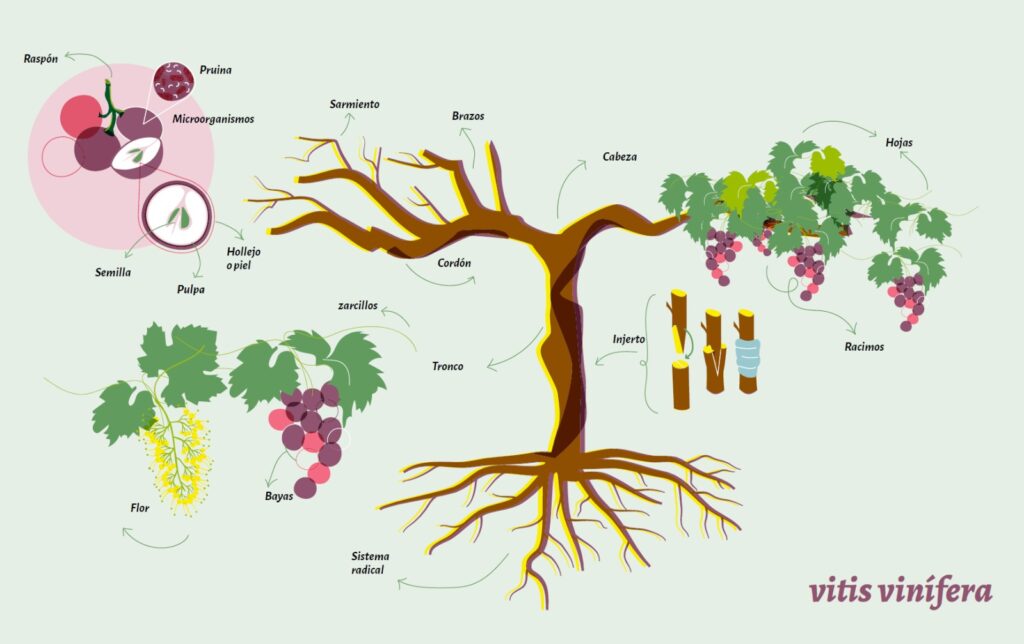

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Libro: Racimo. Editor. Dr. Jorge Toledo.

La alquimia del vino

La producción de vino en Chile ha alcanzado una relevancia que trasciende lo agrícola: se ha convertido en parte de la identidad del territorio. No se trata solo de una tradición campesina: Chile es el sexto mayor productor mundial de vino, con zonas geográficas emblemáticas como Maipo, Maule, Curicó, Colchagua y Casablanca, entre otras. Así, el rubro vitivinícola incluso forma parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Pero la creación de vinos es más que una actividad rural: es el resultado de una evolución química que lo ha transformado en un producto científico.

- Podríamos considerar que el vino es una expresión del entorno, del conocimiento humano y de la historia compartida entre pueblos y territorios, como lo resume la ilustración de esta semana. Aunque a simple vista se valoren principalmente sus propiedades sensoriales –color, aroma, cuerpo–, su existencia es el resultado de un proceso profundamente químico y cultural.

La transformación del jugo de uva en vino comienza con una reacción bioquímica: la fermentación alcohólica. En ella, las levaduras –organismos unicelulares– consumen los azúcares presentes en la fruta y los convierten en etanol y dióxido de carbono. Estos, en conjunto, aportan aromas y sabores. Esta reacción ha sido tan estudiada que hoy puede ser controlada con precisión para mejorar la producción.

- Otros elementos del vino –como su acidez, los taninos y sus variaciones aromáticas– se relacionan con las prácticas agrícolas y con las características naturales del entorno. Así, el tipo de uva, la composición del suelo, el clima, la altitud, la temperatura de fermentación o el uso de barricas de madera o acero influyen en su perfil final. Esta complejidad convierte al vino en un producto natural, pero profundamente cultural, donde la ciencia y la identidad territorial se entrelazan.

En tiempos donde la sostenibilidad, la agricultura y la ciencia buscan dialogar, el vino aparece como una alquimia entre naturaleza, tecnología y cultura. Cada copa es también una cápsula de historia y costumbres locales; una expresión de procesos biogeoquímicos y una experiencia sensorial del territorio.

BREVES PARALELAS

Crédito: Imagen generada por IA.

La receta que flota

“Eso no es cocinar”, protestó el abuelo, cruzado de brazos. “¡La comida no debería echar humo azul!”. Julia sonrió, sin responder. Sobre la mesa de acero, el nitrógeno líquido humeaba como un volcán dormido. Usaba tubos de ensayo, pipetas y palabras como “gelificación” o “emulsión”.

Estudió gastronomía inspirada en ese libro de la abuela que guardó como un tesoro y que ahora la guiaba para recrear una de sus afamadas recetas. A ese toque moderno que aterrorizaba a su abuelo, la ciencia lo llama cocina molecular. Julia, emoción.

Aprendió a congelar frambuesas con nitrógeno líquido al instante y usaba hornos que cocinaban con hidrógeno, sin fuego, sin humo. Todo, mientras los vapores aromáticos flotaban como fantasmas sobre el plato. “Es cocina molecular, Tata. La misma ciencia que estudia reacciones químicas en el cuerpo, ahora se utiliza para darles otra textura a las galletas de la abuela”.

El anciano la miró desconfiado. Incluso en un microsegundo pensó que lo quería envenenar. Para asegurarse refunfuñó: “¿Y esa espuma? ¿Qué es eso, jabón?”. “Tranquilo Tata, todo parte de aquí”, señalándole la libreta de la abuela que aún conservaba manchas de salsa. “Solo cambié el fuego por enzimas que transforman sabores. Y los cuchillos, por microjeringas, moldes y precisión milimétrica que diseña texturas”.

El abuelo abrió su boca, ya resignado a, quizás, una muerte segura. Pero al primer bocado reconoció ese sabor inconfundible de las galletitas de su querida vieja. Solo que ahora… explotaba en la boca. No es metáfora: explotaba. Como pequeñas esferas que revientan apenas las muerdes, liberando el relleno.

No le importaba saber que eso se debía al uso de dióxido de carbono o nitrógeno líquido, que provoca sensaciones efervescentes, frías o expansivas al comer. Para él solo era emoción. Julia abrazó a su Tata. Sabía que, más allá del sabor, era un experimento con la memoria. Una nueva generación contándole a la anterior que no la ha olvidado. Que la abuela sigue cocinando con ellos, aunque ya no se vea.

Dedicado a mi familia, donde la ciencia y los recuerdos siempre han estado entrelazados.

Alimentos del futuro

Arroz que bebe menos

Una técnica llamada sistema de intensificación del arroz (SRI), probada en India y Madagascar, permite reducir hasta en un 40 % el uso de agua sin perder rendimiento.

Proteína crujiente

Los grillos tienen más del doble de proteína que la carne de vaca y más Omega‑3 que el salmón. Emprendimientos chilenos como Cricket Food y BeCrickets los usan para crear snacks, harinas e incluso pastas.

Leche sin vacas

Ya se produce leche real sin ordeñar animales, gracias a levaduras modificadas por fermentación de precisión. Empresas como Remilk (Israel) y Perfect Day (EE. UU.) ya venden estos productos.

Carne cultivada sin matar

La carne cultivada en laboratorio replica textura y sabor sin sacrificar animales ni emitir metano. El pollo cultivado ya recibió luz verde del USDA y de la FDA, y se espera que llegue a supermercados en 5 a 10 años.

RECOMENDACIÓN: UN 18 CON LENTE CIENTÍFICO

Funciones Coldplay por el Universo. Crédito: Planetario Chile

Las Fiestas Patrias en Chile son un reflejo de la identidad nacional, un tiempo de gran importancia cultural e histórica para conmemorar la Independencia y fortalecer el sentido de pertenencia y unidad.

Tradicionalmente, se vive en las fondas y ramadas, espacios de encuentro donde el folclore y los juegos tradicionales se convierten en protagonistas. No obstante, una mirada más profunda revela que esta celebración es también un escaparate de la ciencia, la naturaleza y la tecnología que definen el presente y el futuro de la nación.

- Acá va una guía de panoramas para septiembre de 2025 que fusiona las tradiciones dieciocheras con la curiosidad científica,ofreciendo una experiencia para toda la familia. Desde la exploración del cosmos hasta el senderismo en la naturaleza, la celebración de Fiestas Patrias puede convertirse en un laboratorio de conocimiento.

Viaje al cosmos: el cielo de septiembre

Chile es reconocido a nivel mundial como una ventana privilegiada al universo. Septiembre de 2025 ofrece varios eventos astronómicos fascinantes que pueden ser disfrutados en familia. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, será visible muy brillante sobre la cordillera de los Andes cada amanecer, a partir de las 5:30 a. m., durante todo el mes. Además, septiembre trae consigo una serie de espectaculares “conjunciones”, que son acercamientos aparentes de cuerpos celestes en el cielo. El 12 de septiembre se podrá ver la conjunción del cúmulo de estrellas “Las 7 Hermanas” con la Luna, y el 16 de este mes la Luna se acercará a Júpiter. Conoce más.

Para una experiencia inmersiva, el Planetario de Santiago ofrece una alternativa que mezcla arte y ciencia. Su programación para septiembre de 2025 incluirá shows en 360° con música de artistas como Coldplay y Los Jaivas, además de talleres científicos, charlas de astronomía y espectáculos de constelaciones. Una opción más alejada de la capital es el Observatorio Cruz del Sur en Combarbalá, que cuenta con un “Programa Nocturno” con charlas a “ojo desnudo” y observación con telescopios para los visitantes, así como programas especiales para jóvenes.

Aventura y biodiversidad: senderos con ciencia viva

La llegada de la primavera en el hemisferio sur, el 22 de septiembre, hace de este mes un momento ideal para conectar con la biodiversidad. Los Parques Nacionales de Chile ofrecen senderos que son verdaderos laboratorios al aire libre. En la Región Metropolitana, el Parque Nacional Río Clarillo, en Pirque, es una excelente opción para toda la familia. Su sendero Arboretum es fácil y accesible, ideal para observar especies vegetales nativas de la zona central, como el guayacán, lingue y el junquillo, así como la fauna local. La presencia de un bosque esclerófilo lo convierte en un lugar único para apreciar la adaptación de la flora a las condiciones del clima mediterráneo.

Para aquellos que deseen una aventura en el norte, el Parque Nacional Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, presenta un fenómeno científico notable: un bosque hidrófilo que sobrevive en medio de un clima semiárido gracias a la neblina costera. Su sendero Bosque hidrófilo, de tan solo 500 metros, es un corto paseo que permite entender los efectos del microclima y la historia geológica del país.

Innovación y descubrimiento: museos y ferias del conocimiento

La curiosidad no se limita a la naturaleza; la innovación y la tecnología son campos vibrantes que también tienen su lugar en la celebración de la identidad chilena. El Museo Interactivo Mirador (MIM) se ha destacado por ofrecer actividades que fusionan el entretenimiento con la educación. El sábado 6 de septiembre de 2025, el MIM celebrará su primera “Fiesta de la Primavera”, un evento que combinará música, arte circense y talleres científicos. Esta celebración es un ejemplo de cómo las instituciones logran hacer accesible la ciencia al público masivo, al fusionar el conocimiento con elementos culturales y artísticos.

Entre los talleres ofrecidos, “Bayblade: desafío giratorio” enseña principios de la aerodinámica y la fuerza de roce, mientras que el “Laboratorio de juguetes” permite a los asistentes construir un taumatropo o un run-run, demostrando que la ciencia puede encontrarse en los objetos cotidianos.

Además de los museos, la innovación tecnológica se exhibe en festivales regionales, lo que demuestra un creciente interés por descentralizar el desarrollo del país. El “Festival de Innovación Los Lagos» (FILL 2025) recorrerá Puerto Montt (9 de septiembre), Castro (10 de septiembre) y Osorno (11 de septiembre). Este festival conectará a la industria, la academia y la comunidad, abordando temas de vanguardia como la inteligencia artificial y el big data, con un enfoque en sectores clave para la región, como la agroindustria y el turismo.

Las Fiestas Patrias de 2025 en Chile ofrecen una oportunidad inigualable para celebrar la identidad nacional a través de un lente de curiosidad y descubrimiento. Al combinar las ricas tradiciones culturales con una exploración de la ciencia y la innovación que el país tiene para ofrecer, las familias pueden transformar la celebración en una experiencia de aprendizaje.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.