Anestesia: el cerebro se apaga, la ciencia despierta

¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!

Vivimos sobreestimulados y, paradójicamente, dormidos. La sobreinformación ya no nos despierta: nos anestesia. Es mucho más de lo que podemos procesar y gran parte ni siquiera es información, es ruido. Escucho las noticias en la radio por la mañana, veo debates presidenciales y miro reels en las redes sociales, y poco de eso lo puedo recordar después. “Me siento anestesiado/ demasiado no es suficiente”, cantaban The Edge y Bono en 1993, en “Numb”, una canción nacida precisamente en esos años en que la concepción de la anestesia médica estaba cambiando.

La edición de hoy está dedicada a la anestesia, ese invento capaz de provocar uno de los grandes actos de magia que podemos experimentar: apagar temporalmente la consciencia. Caer a un abismo negro sin sueños. Una suspensión. Un paréntesis. Una desconexión que nos permite calmar el dolor y someter el cuerpo a intervenciones que, sin ella, serían inimaginables.

Hasta mediados del siglo XIX, la cirugía era un acto brutal. En 1846, en Boston, se usó por primera vez éter de forma pública y documentada, marcando el nacimiento de la anestesia moderna. Pero fue un siglo después, ya en los años 90, cuando la anestesiología dio otro salto. A comienzos de esa década comenzaba a consolidarse el uso de propofol, un fármaco que hizo la transición hacia una proceso de apagado de consciencia más fino, más rápido y más controlado.

- No solo se trataba de “no sentir”, sino que una nueva pregunta surgía, más incómoda y fascinante a la vez: ¿qué significa exactamente apagar la consciencia?

En esta edición exploraremos esa pregunta, sus respuestas parciales y sus misterios en curso. Porque anestesiar no es solo dormir: es desconectar. Y, quizá, mirar de cerca cómo lo hacemos nos dé luces también sobre el misterio de la consciencia.

En este número contamos con la participación de Ignacio Retamal, doctor en Ciencias, y de Fabiola Arévalo, doctora en Física. Junto a ellos, nos acompañan el geólogo Camilo Sánchez y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en esta edición de Universo Paralelo, donde exploramos lo que ocurre cuando la ciencia se adentra en los límites de la mente y del cuerpo. A veces, para entender la consciencia, hay que mirar de cerca sus apagones y las formas en que la razón intenta encender la luz.

Comenta y comparte este link. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que no se conforma con las respuestas fáciles, inscríbete aquí y sigamos explorando juntos los lugares donde la ciencia y la consciencia se rozan.

¿MECANICA CUÁNTICA Y CONSCIENCIA?

Crédito: Imagen generada por IA.

La ciencia nunca ha funcionado como un caudal de conocimientos que avanza ordenado, guiado por la lógica y apoyado en evidencia experimental. Así solo parece cuando se mira con distancia, cuando la comunidad científica ya ha consensuado resultados, mejorado argumentos y retirado los andamiajes innecesarios.

Los incentivos reales y los sueños iniciales de los científicos suelen estar lejos de la realidad que finalmente iluminan. Kepler fue paradigmático: encontró sus tres leyes del movimiento planetario mientras buscaba extravagantes estructuras geométricas y armonías musicales en los cielos.

La mecánica cuántica –el conjunto de ideas más extraño y exitoso de la física– nació para explicar el comportamiento de los átomos, pero terminó estremeciendo las bases de toda la ciencia. Muchos vieron allí la oportunidad de conectar con otro de los grandes misterios científicos: la consciencia.

- Si bien científicos como John von Neumann y Eugene Wigner coquetearon con ese vínculo, abandonaron rápidamente la idea. Charlatanes modernos, en cambio, la adoptaron para vender fantasías espirituales con vocabulario cuántico.

Aun así, un físico contemporáneo revivió el interés desde otro ángulo: Roger Penrose, Premio Nobel de Física, sugirió que la experiencia consciente podría requerir de sofisticados procesos cuánticos. Una idea así, anunciada por un gigante intelectual, bastó para que el asunto estuviera en la palestra por mucho tiempo. A cualquier otro lo habrían tomado por embaucador. No había evidencia que justificara sus afirmaciones.

Pero una década más tarde apareció un hallazgo que reactivó esas especulaciones: se descubrió que las propiedades anestésicas del xenón cambiaban según el isótopo administrado.

- Los isótopostienen igual número de protones y electrones –por tanto, la misma química–, pero difieren en neutrones y en su espín nuclear, una propiedad genuinamente cuántica.

Si la química era idéntica, la diferencia debía estar en un efecto atribuible al espín. Es cierto que toda química descansa, en último término, en la cuántica, pero aquí se insinuaba un efecto cuántico fuera de los mecanismos habituales.

- Por otra parte, la anestesia entra naturalmente en la discusión sobre la consciencia, porque es una sustancia capaz de apagarla.

No se sabe todavía la razón por la cual ciertos isótopos del xenón son mejores anestésicos, pero existen teorías en las que la mecánica cuántica tiene un rol protagónico.

- Una de ellas recuerda al mecanismo con que algunas aves perciben el campo magnético terrestre mediante pares radicalarios, fenómeno descrito por Ariel Norambuena en nuestra edición del 17 de abril de 2024.

Seguimos tan lejos como siempre de entender la consciencia, pero Penrose dejó un aporte valioso: afirmar que quizás la respuesta no está solo en biología o química. Tal vez requiera ingredientes fundamentales de la física, aún desconocidos –probablemente no la gravitación cuántica en microtúbulos, como él propuso con Stuart Hameroff, pero algo radicalmente nuevo–.

Tras disipar el humo y retirar la épica, algo quedó. No tenemos evidencia de que procesos cuánticos expliquen la consciencia, pero sí buenas razones para pensar que, a veces, podrían tener algo que ver con su ausencia.

LA ÉPICA DEL SILENCIO: CÓMO LA ODONTOLOGÍA SALVÓ AL MUNDO (DEL DOLOR)

Crédito: El sacamuelas / Gerrit van Honthorst.

Siéntate, por favor. Sabemos que la visita al dentista genera cierta ansiedad, pero te prometo que la experiencia de hoy es mil veces mejor que hace dos siglos. La historia de cómo la práctica dental pasó de ser un acto de tortura a una rutina médica es una épica de magia, espectáculo y, finalmente, un químico.

- Acto I: el gusano de las muelas y la magia

Para entender nuestra reputación ancestral, hay que mirar hacia atrás. Antes del siglo XIX, el dolor no era solo biológico, era una carga cultural que la gente sentía que debía soportar. ¿Y qué causaba ese dolor insoportable? La explicación global más popular, desde el folclore europeo hasta las civilizaciones mayas, era el mito del “gusano de las muelas”, un parásito minúsculo que se comía el diente. Sí, ese era el diagnóstico oficial.

Los “remedios” seguían la misma lógica: opio, mandrágora o, si eras militar, la solución coloquial: “una bala para morder”. El objetivo de la extracción era el alivio, pero el proceso mismo era pura agonía.

- Acto II: el arte grotesco y el show de horror

Antes de que tuviéramos clínicas, teníamos un show de horror. El dentista, o cavadenti, era a menudo un charlatán que operaba en la plaza pública.

El arte del siglo XVII inmortalizó esta miseria. Cuadros de Caravaggio o Van Honthorst no solo mostraban extracciones; mostraban un espectáculo grotesco con el paciente gritando y una multitud observando con lo que los historiadores describen como “voyeurismo mal disimulado”. El sufrimiento era entretenimiento público. Fue solo cuando artistas como Gerrit Dou empezaron a pintar las escenas en interiores privados, dándole algo de dignidad al paciente –que a veces rezaba inútilmente–, que se sembró la idea de que la atención médica debía ser humana.

- Acto III: el dentista que cambió la cirugía

Irónicamente, la solución definitiva al sufrimiento vino de la desesperación que generaba una simple extracción. Los dentistas necesitaban un método rápido y seguro.

El hito decisivo se dio en octubre de 1846, cuando el dentista William T. G. Morton realizó la primera demostración pública exitosa usando éter en el Hospital General de Massachusetts. La cirugía, antes un campo de batalla gris, se transformó en un procedimiento viable y solemne. Las representaciones artísticas cambiaron de inmediato: del espectáculo grotesco a la escena formal y científica de la pintura de Robert Hinckley, La primera operación con éter.

- Sin embargo, el triunfo no estuvo libre de conflictos. Morton y otros se enfrascaron en una amarga lucha de dos décadas por la patente: la famosa “Guerra de la Anestesia”. Un recordatorio de que, incluso el mayor avance humanitario, no está libre de la ambición humana.

Hoy, cuando un procedimiento dental es indoloro, no solo experimentamos un avance químico. Estamos celebrando la victoria de la ciencia sobre la resignación al sufrimiento y el triunfo de la dignidad sobre el espectáculo grotesco del dolor.

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Crédito: NASA/ESA/Hubble.

Captada por el telescopio espacial Hubble en julio, cuando aún se acercaba al Sol, esta foto real del cometa 3I/ATLAS vuelve a cobrar sentido tras las últimas observaciones. En la imagen se distingue el núcleo del cometa –el punto central brillante– y a su alrededor la nube luminosa de gas y polvo que se desprende de él al calentarse.

Tras el reciente fin de semana largo y los preparativos para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, el mundo científico continúa trazando su ruta silenciosa, desenterrando misterios del cosmos, del cuerpo y del aire que respiramos. Esta semana, los titulares van desde una llamarada cósmica que encendió el universo temprano, hasta un llamado urgente sobre cómo los virus dejan huellas en el corazón humano.

- Brillo récord de una llamarada en un agujero negro supermasivo

Astrónomos detectaron una llamarada colosal cuando un agujero negro supermasivo devoró una estrella en una galaxia a unos 11 mil millones de años luz. El fenómeno, observado el 4 de noviembre, alcanzó una luminosidad equivalente a diez billones de soles (o si lo quieres, 10 millones de millones de soles), convirtiéndose en una de las explosiones más intensas registradas. Este evento permitirá estudiar cómo los agujeros negros influyen en la formación de galaxias en el universo temprano.

Dato curioso: estas “comidas estelares” liberan tanta energía que podrían eclipsar toda una galaxia durante semanas.

Publicado el 4 de noviembre de 2025. Conoce MÁS.

- Infecciones virales elevan 3 a 5 veces el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular

Una revisión global publicada el 29 de octubre confirmó que infecciones virales comunes –como la de COVID-19, gripe o incluso el virus del herpes– aumentan el riesgo de sufrir infarto o ACV entre 3 y 5 veces durante las semanas posteriores a la infección. El estudio, elaborado por la American Heart Association, analizó más de 150 investigaciones y advierte que la prevención y la vacunación son claves para reducir complicaciones cardiovasculares.

Dato curioso: la fiebre y la inflamación que provocan los virus pueden volver inestables las placas en las arterias, lo que “despierta” infartos silenciosos.

Publicado el 29 de octubre de 2025. Conoce MÁS.

- Lidia Morawska gana el Premio del Primer Ministro de Australia por la ciencia del aire interior

El 3 de noviembre, la física de aerosoles Lidia Morawska fue reconocida con el Prime Minister’s Prize for Science de Australia, por demostrar que la transmisión aérea fue la principal vía de contagio del COVID-19 y por impulsar nuevos estándares globales de ventilación. Su trabajo cambió políticas sanitarias en escuelas, hospitales y oficinas, situando la calidad del aire al centro de la salud pública.

Dato curioso: pasamos más del 90% de nuestra vida bajo techo; abrir una ventana puede ser tan efectivo como lavarse las manos para prevenir virus respiratorios.

Publicado el 3 de noviembre de 2025. Conoce MÁS.

- El cometa interestelar 3I/ATLAS muestra aceleración anómala y un brillo azulado

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió al mostrar una aceleración “no gravitacional” y un color cada vez más azul al acercarse al Sol. Los astrónomos sugieren que los chorros de gas y polvo actúan como micropropulsores y podrían revelar cómo se forman los cometas en otros sistemas estelares.

Dato curioso: su trayectoria hiperbólica confirma que vino de otra estrella y nunca volverá; es un auténtico “forastero cósmico”. Más curiosidades.

Publicado el 1 de noviembre. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Catorce nuevas especies descubiertas en las profundidades del océano

Una expedición internacional identificó 14 especies marinas nunca antes registradas, entre ellas, gusanos, crustáceos y una extraña esponja carnívora con forma de bola. Los ejemplares fueron recolectados a más de seis mil metros de profundidad, en una zona casi inexplorada del océano Pacífico. El hallazgo, liderado por la Senckenberg Ocean Species Alliance, confirma que los fondos marinos siguen siendo el mayor reservorio de biodiversidad desconocida del planeta.

Más información.

El cerebro crea ondas rotatorias para recuperar la atención

Investigadores del MIT – Picower Institute descubrieron un patrón de ondas neuronales rotatorias que permite al cerebro “reenganchar” la atención después de una distracción. Estas oscilaciones, observadas en modelos animales, coordinan regiones corticales que controlan foco y memoria de trabajo. El hallazgo podría ayudar a comprender trastornos de atención y ansiedad, y abrir nuevas vías terapéuticas basadas en la sincronía cerebral.

Más información.

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Crédito: Europapress

Laika, la perra mestiza que abordó el Sputnik 2 hace 68 años, el 3 de noviembre de 1957.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en todos los ámbitos posibles: político, social, militar, deportivo y tecnológico. Entre estos, destacó la denominada carrera espacial, una competencia científica y mediática por la conquista del espacio exterior. Algunos de sus hitos más conocidos son el vuelo orbital de Yuri Gagarin en 1961, la caminata lunar de Neil Armstrong en 1969 y el lanzamiento del primer ser vivo al espacio: la perra Laika.

- Esta semana en Universo Paralelo, conmemoramos el lanzamiento del Sputnik 2, ocurrido el 3 de noviembre de 1957. Este despegue se realizó apenas un mes después del Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. Uno de los objetivos del Sputnik 2 fue demostrar que un organismo vivo podía sobrevivir al lanzamiento y a los efectos de la microgravedad. Para ello, se decidió experimentar con animales antes que con humanos. Se escogieron perros por su capacidad de soportar largos periodos de inactividad y, en particular, hembras, porque no necesitan pararse ni levantar la pata para orinar; una condición clave en un espacio confinado como el del satélite.

La búsqueda de la perra cosmonauta fue tan simple como fría, recorrer las calles de Moscú en busca de perros callejeros. Una realidad que se mantiene hasta hoy. Se estima que existen más de 300 millones de perros callejeros en el mundo. Los perros fueron la primera especie domesticada por el ser humano hace 10 mil a 15 mil años (Frantz et al., 2016), desarrollando un vínculo descrito en la cinología, desde funciones de caza, pastoreo o compañía, hasta la interpretación de expresiones humanas (Bhattacharjee et al., 2020). Para el equipo del programa soviético, los perros callejeros ofrecían una ventaja: ya estaban adaptados al frío, al hambre y a la adversidad.

- Así fue como Laika pasó a formar parte del programa canino espacial de la URSS. No fue la única, Albina y Mushka también fueron entrenadas para el Sputnik 2, pero no fueron seleccionadas. Laika, una perra mestiza de tamaño pequeño, fue descrita por el Dr. Vladimir Yazdovsky, científico integrante del equipo, como “tranquila y encantadora”. En la imagen de esta semana, rescatamos la icónica fotografía tomada durante su entrenamiento.

El viaje de Laika marcó un antes y un después, tanto en la carrera espacial como en la cultura popular global. Su destino fue motivo de controversia durante décadas. Recién en 2002 se reveló que Laika murió pocas horas después del lanzamiento, debido al sobrecalentamiento de la nave.

- El legado de Laika es innegable. Su historia inspiró protestas internacionales contra la experimentación animal, pero también motivó la creación de estampillas, estatuas, canciones, relatos con finales alternativos y personajes de ficción, incluso en sagas como Marvel. Desde el punto de vista científico, los resultados del experimento han sido puestos en duda, y miembros del equipo, como el mismo Yazdovsky, reconocieron que el lanzamiento no aportó avances significativos.

En el folclore y la mitología mesoamericanas, los perros eran considerados guías de los difuntos a través de cuerpos de agua hacia el más allá o actores en los mitos de la creación del mundo. El rol de Laika fue otro: uno más triste y cruel. El Sputnik 2 no fue diseñado para regresar a la Tierra y su destino se selló al cerrar la escotilla. Como confesó un miembro del equipo: “Le besamos la nariz y le deseamos buen viaje, sabiendo que no iba a sobrevivir”. La nave se desintegró al reingresar a la atmósfera terrestre en abril de 1958.

BREVES PARALELAS

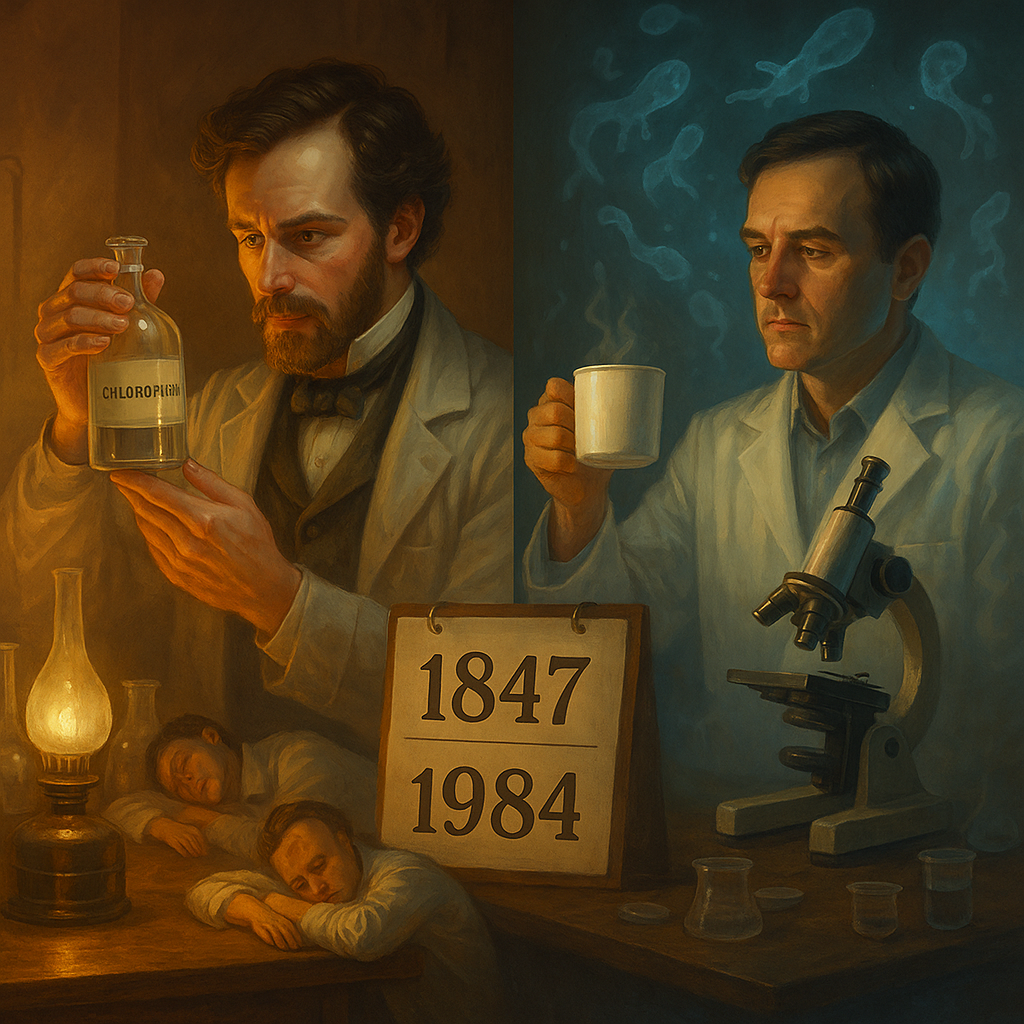

Crédito: Imagen generada por IA.

NO INTENTES ESTO EN CASA: TRES HISTORIAS DE CIENCIA AL LÍMITE

La lista de personas que hicieron experimentos sobre sí mismas es larga, pero la lista de casos donde las cosas resultaron bien es mucho más breve, apta para unas breves paralelas.

Advertencia: no intentes esto en casa (ni en el laboratorio, a menos que un comité de ética lo haya aprobado; y aun así, piénsalo bien).

- James Young Simpsonfue un médico escocés que descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo y promovió su uso médico general. Aunque el compuesto había sido descubierto en 1831, fue recién el 4 de noviembre de 1847 cuando, junto a dos colegas, Simpson lo probó en sí mismo… y despertó a la mañana siguiente.

A partir de entonces trabajó en su aplicación clínica, especialmente como anestesia durante el parto. Posteriormente, el médico John Snow, sí, ese John Snow que sí sabía muchas cosas, pues era el médico de la reina Victoria de Inglaterra, lo utilizó en el parto de la monarca de 1853, lo que ayudó a gradualmente popularizar su uso.

En 1984, el médico australiano Barry Marshall decidió beberse una taza de un cultivo de bacterias patógenas para estudiar si la gastritis era causada por una bacteria. Después de varios días de experimentar suficientes (y desagradables) síntomas, tomó antibióticos y documentó su “experimento”. Así, este profesor de microbiología clínica de la University of Western Australia obtuvo una correlación entre la bacteria Helicobacter pylori y la gastritis (con N=1), y obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en octubre de 2005.

DÍA INTERNACIONAL DE LA RADIOLOGÍA

La noche del viernes de 8 noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen experimentaba con un tubo de rayos catódicos cerca de una pantalla fluorescente. Observó que la pantalla se iluminaba, aunque cubriera el tubo. Al interponer su propia mano entre el tubo y la pantalla, vio la silueta de sus huesos proyectada en la pantalla.

- Bautizó esta radiación como Rayos Xy, como esta nueva radiación ennegrecía las placas fotográficas, posteriormente logró obtener la primera radiografía: la mano de su esposa. Ella, horrorizada por el resultado, se negó a participar en experimentos posteriores.

En conmemoración de esto, el 8 de noviembre se celebra cada año el Día Internacional de la Radiología.

RECOMENDACIÓN: ESTO NO ES MÚSICA, ES NOVOCAÍNA PARA TUS OÍDOS

Álbum Bloom de Beach House. Crédito: Bandcamp.

Si has oído hablar de Beach House, probablemente ya sabes que su música suena como despertar de un sueño profundo. Pero el álbum Bloom, de 2012, no solo suena bonito: funciona exactamente como un sedante.

- Olvídate del éter y de la aguja del dentista. El equivalente moderno para adormecer el alma es este disco.

- ¿Por qué decimos que es anestesia? El objetivo de la anestesia es la cancelación sensorial controlada. Bloom lo logra mediante la textura, no con letras felices.

El dúo usa capas y capas de reverb profundo y efectos de delay. Esto crea un sonido denso y brumoso. No se puede distinguir dónde empieza la música y dónde termina. Esto hace que las fronteras de tu mente también se difuminen.

Victoria Legrand canta como si estuviera detrás de una cortina o en una habitación lejana. La voz se siente velada o “lavada”, lo que le impide anclarse en la letra. Así, no procesa la angustia, simplemente flota.

- La crítica (gente seria, no como este humilde servidor) lo dice sin rodeos: este álbum genera “atmósferas catatónicas que noquean el sentido y el discernimiento”. Esto no es casualidad; es el diseño. Los tiempos son lentos, las atmósferas oscuras pero envolventes, y el ritmo, pausado.

Bloom no es una colección de canciones, es una inmersión completa. Es un “resplandor único” que crea una “vida paralela”. Está diseñado para sentirse seguro, como si la voz de Legrand te estuviera abrazando por la espalda. Cuando la vida o la ansiedad son demasiado ruidosas, Bloom es la solución más elegante para apagar el ruido interno.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

- Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter Universo Paralelo de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.