CULTURA

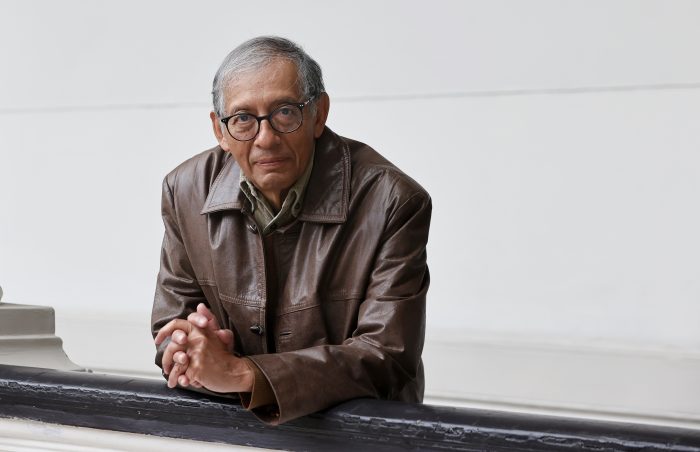

Crédito: Alejandra Fuenzalida

CULTURA

Crédito: Alejandra Fuenzalida

Antropólogo Eduardo Nivón: “Cultura y política han estado conectadas desde el origen del Estado”

El especialista mexicano se presenta este martes en el GAM en el marco de la presentación de su nuevo libro “Cuando la cultura es objeto de políticas”, publicación en que aborda los desafíos actuales de la gestión cultural.

Con más de cuatro décadas de trayectoria académica, el doctor en Antropología de la Universidad Autónoma de México, Eduardo Nivón, ha sido una figura clave en el estudio de la cultura urbana, los movimientos sociales y las políticas culturales en México. Es profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1981 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México.

Ha combinado la docencia, la asesoría y la investigación en proyectos que investigan el diseño de políticas culturales a nivel nacional. Ha colaborado en organismos como la UNESCO y el CONACULTA, y actualmente preside C2 Cultura y Ciudadanía, plataforma desde la cual impulsa propuestas para el desarrollo cultural en la Ciudad de México. Su trabajo no solo ha contribuido al debate académico, sino también a la formulación de políticas públicas en América Latina.

Es en línea con ese trabajo, que este martes 12 de agosto se presentará Nivón en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM en un espacio organizado por el Fondecyt de Iniciación N° 11240541 alojado en la Facultad de Comunicación e Imagen y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Junto a Fabián Retamal, Paulina Soto y Tomás Peters, repasarán las principales aristas de su nuevo libro. Sobre esto y más, conversamos en la siguiente entrevista en exclusiva.

—¿Cuál es el papel que cumple la cultura en los procesos de democratización?

La cultura y la política han estado conectadas desde el origen del Estado en las civilizaciones antiguas. Pero en el siglo XX esta conexión entre política y cultura asumió rasgos nuevos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, momento en que el mundo tuvo que revisar muchas cosas, sobre todo lo que había pasado en torno al fascismo.

La construcción de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial –principalmente la ONU y la UNESCO– surge el mismo año con diferencia de unas cuantas semanas y está relacionado precisamente con la preservación de la paz. Y esto, poco a poco, fue avanzando hacia la creación de un mundo con condiciones de democracia e igualdad que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX.

De tal manera que cultura y democracia están vinculados, en particular a partir de ese momento, y esta relación tiene un despliegue muy notable a lo largo del siglo XX con diversas políticas.

—¿Por qué cree que el Estado debería involucrarse en la cultura?

Los estados se han involucrado en la cultura desde hace mucho tiempo. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, aparece otra noción, que es la de bienestar. Los estados habían definido su papel en torno a la protección de su territorio, de su comercio, pero es con la reflexión que hacen diversos gobiernos, incluso gobiernos conservadores.

Por ejemplo, vemos cómo un gobierno dirigido por un conservador, Winston Churchill, plantea la idea de que ahora los estados van a tener que medirse no en función de cuánto preservan la seguridad, cuánto protegen sus colonias o cuánto protegen su comercio, sino cuánto garantizan el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, la cultura no ocupó originalmente un papel central.

Había otras preocupaciones en ese momento; en Europa estaba todo el proceso de reconstrucción, pero también el despliegue de una serie de protecciones sociales en torno a la salud, al trabajo, a la educación y, poco a poco, se fue considerando también que estas preocupaciones deben abarcar la cultura.

Así que, cuando ahora reflexionamos en torno a esta relación entre cultura y democracia, tiene que hacerse en función de ese ambiente que se creó, que es la garantía del bienestar de los ciudadanos, y esto abre otras puertas de reflexión sobre la cultura.

—¿En qué medida una ciudadanía se ve beneficiada si es que se aseguran las políticas culturales?

Sus éxitos están medidos en función del bienestar de los ciudadanos, el empleo, el ingreso, la seguridad y la salud.

La cultura empieza a aparecer originalmente en esta segunda mitad del siglo XX; empezó a aparecer primero en relación con el desmonte de aquellos elementos que contribuyeron a la conformación de los estados autoritarios, tanto del fascismo como de los estados totalitaristas comunistas. En particular, el desmonte del racismo y, si lo queremos ver por el otro lado, del lado del totalitarismo, el desmonte de la anulación de la libertad individual de los ciudadanos.

De tal manera que la primera etapa, para poder mirar esto, sería que el desmonte del racismo, el desmonte de la opresión individual, es una de las maneras de cómo se va midiendo originalmente la relación entre democracia cultural con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Un segundo momento va a ser propiamente el diseño de políticas culturales desmontadas; el racismo que no se ha terminado de desmontar siempre es algo como la humedad; el racismo aparece por los lugares en los que menos pensamos.

Entonces, son momentos a lo largo del siglo XX en los que los ciudadanos han tenido que observar que es importante que los estados intervengan en la cultura, sea para desmontar aquello que ha sido motivo de opresión o para abrir posibilidades de creación y de disfrute de todos en la sociedad.

—¿Cómo observa usted el advenimiento de la extrema derecha y el choque con la perspectiva que ellos tienen de la cultura?

Esta preocupación es clave en este momento. En mi perspectiva, esa segunda mitad del siglo XX en que hay un compromiso entre la cultura, la democracia y el bienestar se ha venido desgastando. De tal manera que entramos al siglo XXI con el despliegue de políticas de diversos países que están cuestionando buena parte de los fundamentos con los que se construyeron los estados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

Las crisis y el crecimiento demográfico han hecho que los estados tengan que frenar la expansión del estado de bienestar y busquen políticas que los hagan competitivos. Esto dio lugar a las políticas neoliberales.

Estamos viviendo una situación en la que ese acuerdo, esa conexión entre democracia y cultura se está rompiendo. Y se está rompiendo en uno de los momentos o de los aspectos culminantes de esta conexión entre cultura y democracia que fueron las políticas de diversidad.

—A fines de agosto se va a desarrollar la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) en la UNAM y la Universidad de Chile es la invitada de honor. ¿Cuál es la relevancia que existe a nivel internacional entre instituciones públicas con el fin de potenciar espacios culturales?

El papel de las universidades en América Latina ha sido clave. No se compara con otros lugares del mundo. En América Latina las universidades tuvieron y tienen todavía un papel muy relevante, un papel cultural, un papel de innovación.

Esta relación es importante y creo que las universidades, a pesar de que viven las mismas contradicciones que se presentan en la sociedad, encuentran algunas maneras interesantes de procesar esas contradicciones.

En México se acordó en 1934 que la educación debiera ser socialista, a pesar de que el país no era socialista. Algunos universitarios quisieron que esa definición de la educación pública que alcanzaba nada más la educación primaria y secundaria, también la universidad asumiera ese papel. Pero hubo una discusión interesante sobre el otro aspecto. Las universidades no pueden comprometerse con una ideología, tienen que estar abiertas a todo.

Creo que estos encuentros universitarios sirven precisamente para poner a la vista, el impacto de las universidades, pero al mismo tiempo para señalar que hay caminos para enfrentar las definiciones generales de la política y traducirlas a su forma de intervención, una forma de intervención en la sociedad que puede ser muy creativa.

—¿Qué rol cree usted que cumplen las nuevas generaciones en materia cultural en los países?

Los jóvenes buscan la innovación, más a partir de la modernidad. La idea de que las nuevas generaciones no van a ser como las generaciones anteriores casi es un mantra de los jóvenes.

Nosotros, como profesores, chupamos la juventud; eso les dije ayer a mis alumnos cuando terminé mi curso: chupamos de los alumnos su sangre y su vitalidad. La novedad para nosotros es que no es lo mismo que hicimos hace unos años. El papel de las nuevas generaciones es traducir muchas cosas al tiempo.

Por otro lado, hay un mundo de precariedad muy extendido en nuestro tiempo; hay una dificultad para que las nuevas generaciones encuentren espacios tan fructíferos de trabajo como el que me tocó a mí, pero que creo que tendrían ellos que tener el ingenio para buscar y construir estas condiciones indispensables para que todas las capacidades puedan desarrollarse entre todos los individuos.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.