La brecha mundial del sueño: quiénes duermen más y mejor

Hola, ¿cómo estás en estos últimos días de invierno? Espero que sin problemas de sueño. Porque en esta edición nos adentraremos en un misterio profundamente humano: el sueño. ¿Cómo y cuánto duermes?

- Chile duerme en promedio 6:53 horas y está en la media hacia abajo del ranking mundial de sueño, donde países como Nueva Zelanda o Finlandia duermen más de 7,5 horas. Sobre estos datos y sus efectos te dejo un artículo donde queda claro que, en un mundo acelerado, digitalmente saturado y ansioso, pareciera que el lujo verdadero es el descanso.

También, y aprovechando que ya se acaba el mes del corazón en Chile y que el próximo 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, el cardiólogo e investigador de Clínica Mayo, Mohamad Alkhouli, explica cómo el cerebro influye en el ritmo cardíaco a tal punto de arriesgar y/o simular un ataque.

- También detalla cómo en la Clínica del Cerebro y Corazón de Mayo descubrieron la forma de distinguir el ataque de un síndrome de corazón roto sin realizar una intervención.

En Mito o Verdad lee si el bienestar personal es o no protector de la memoria. La respuesta la busca una investigación que rastreó a más de 10 mil personas mayores de 50 años en un lapso de 16 años en el Reino Unido.

- Y en Lo + prometedor, un microchip desarrollado por un grupo de investigadoras e investigadores chilenos promete detectar tempranamente y de manera no invasiva el cáncer y otras patologías. Los detalles con las doctoras Rina Ortiz, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Viña del Mar, y Lorena Lobos, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDiS.

- Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

La brecha mundial del sueño: quién descansa mejor

Foto de Ron Lach.

¿Cómo estás durmiendo? No me refiero solo a la calidad, también a la cantidad. ¿Sabías que la cantidad de horas de sueño que obtenemos –y las que no– varían también según el país y su cultura? Pero no se trata solo de sentirse descansado. El sueño influye directamente en nuestra salud física y mental. Y de ahí afecta hasta la economía nacional.

- Hay lugares donde el descanso es un derecho cultural, pero en otros se está desvaneciendo. Acá un repaso de la brecha mundial del sueño. Según datos de World Population Review.

Algunas naciones duermen más y mejor que otras, y las diferencias son sorprendentemente marcadas. Por ejemplo, Países Bajos (7,55 horas), Nueva Zelanda (7.45 horas) y Finlandia (7,40 horas) lideran a nivel mundial en promedio de sueño, con más de 7,5 horas por noche. El bajo estrés, la alta satisfacción con la vida y un diseño urbano inteligente resultan clave, dicen los especialistas.

- Por otro lado, Japón (6,30 horas), Arabia Saudita y Corea del Sur sufren de privación crónica del sueño. Las jornadas laborales son largas y el sueño a menudo se ve perjudicado por el tiempo dedicado a la tecnología o las reuniones sociales nocturnas. En Chile dormimos en promedio 6,53 horas, al filo de lo esperado. Con un promedio de 399 minutos por noches, nos acostamos a las 00:47 y despertamos a las 7:40.

- Un marcado contraste: una persona en Finlandia duerme, en promedio, casi una hora más por noche que una persona en Japón. Esto equivale a 15 días adicionales de descanso al año.

Estados Unidos: grandes diferencias

- La desigualdad del sueño en Estados Unidos refleja su desigualdad económica. Aproximadamente 1 de cada 3 adultos estadounidenses no duerme las 7 horas recomendadas. Pero el lugar donde viven importa: Vermont y Colorado reportan promedios de sueño y salud pública sólidos.

- Por el contrario, Mississippi y Virginia Occidental registran los peores resultados, junto con altas tasas de enfermedades crónicas.

Dormir no es solo un problema personal, sino también económico. La falta de sueño le cuesta a Estados Unidos aproximadamente 411 mil millones de dólares al año en pérdida de productividad, accidentes y atención médica.

Cultura laboral y sueño

- Japón tiene uno de los promedios de sueño más bajos del mundo, con menos de 6,5 horas por noche. Los largos desplazamientos y la constante cultura de oficina hacen que el descanso parezca una indulgencia. Está tan normalizado, que la siesta en público (inemuri) se considera un símbolo de esfuerzo.

- Mientras tanto, Suecia y Dinamarca promueven un equilibrio entre la vida laboral y personal: horarios flexibles, salidas tempranas y tiempo en familia. Como era de esperar, sus ciudadanos reportan una alta satisfacción del sueño y menos trastornos de salud.

Mirada interesante: algunos lugares de trabajo en Islandia ajustan los horarios en invierno para tener en cuenta la oscuridad extrema, lo que mejora tanto la moral como el descanso.

Luz, latitud y sueño

La naturaleza también juega un papel, especialmente cuando se trata de la luz.

En países ecuatoriales como Indonesia, las horas de luz son constantes durante todo el año. Esta regularidad contribuye a mantener ritmos circadianos estables.

- Pero en latitudes más altas, como Suecia y Canadá, la luz solar puede variar drásticamente con las estaciones. Durante los largos inviernos, el sueño puede verse alterado, lo que provoca insomnio estacional, depresión o fatiga.

- Dato científico: las personas que viven en países con puestas de sol más tardías tienden a acostarse más tarde, pero incluso así se despiertan a la misma hora. Con el tiempo, esto genera una deuda crónica de sueño.

Problema mundial de luz azul

Los teléfonos inteligentes se han convertido silenciosamente en el disruptor del sueño más común del mundo.

- Corea del Sur, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los países con mayor tiempo diario de exposición a pantallas, superando a menudo las 6 horas. El uso de alta tecnología, especialmente antes de acostarse, reduce la melatonina y retrasa el sueño.

- En comparación, en países como México o Italia los rituales nocturnos (como las comidas compartidas o el tiempo frente al televisor en familia) hacen que las cosas sean más lentas antes de acostarse, lo que ayuda a que el sueño llegue más fácilmente.

- Dato de la ciencia del sueño: solo 30 minutos de exposición a la luz azul antes de acostarse pueden retrasar la liberación de melatonina en más de una hora, especialmente en adolescentes y adultos mayores.

El descanso: el nuevo lujo

La desigualdad del sueño suele reflejar la desigualdad financiera. En países más ricos la falta de sueño afecta desproporcionadamente a los grupos de bajos ingresos.

- Los múltiples trabajos, los turnos y las viviendas urbanas ruidosas crean “desiertos de sueño”, mientras que los más adinerados se aíslan con ayudas para dormir, tecnología y mejores entornos.

- Mientras tanto, países de ingresos medios como Chile o Polonia muestran brechas de sueño más pequeñas (menor riqueza, pero mayor paridad en el descanso).

Tradiciones que resguardan el descanso

En algunos lugares, el sueño no es solo salud: es herencia. Ahí está la tradicional cultura de la siesta en España, que aún perdura en los pueblos más pequeños, mientras que en Argentina las siestas suelen seguir en la provincia, donde el comercio cierra para que el pueblo duerma.

- India integra el sueño en el bienestar, con el ayurveda promoviendo rituales de relajación vespertinos, remedios herbales y atención plena. ¿El resultado? Una satisfacción de sueño superior a la media a pesar de los desafíos urbanos.

Perspectiva ancestral: En sociedades tribales como los !Kung de Botsuana, el sueño se desarrolla en dos fases naturales, separadas por las tranquilas horas de la medianoche para contar historias, tener relaciones sexuales o contemplar las estrellas. En promedio, descansan mejor que la mayoría de los habitantes urbanos.

- El sueño ya no es solo una medida del estilo de vida: es una señal de salud pública, estructura económica y valores culturales.

¿Quieres entender una sociedad? No te fijes solo en sus ingresos, su alimentación o su educación. Pregúntales cómo duerme su gente.

2

Diálogo entre cerebro y corazón: quién manda a quién

Imagen Mayo Clinic.

¿Has leído sobre el juicio de Osiris? El mito del antiguo Egipto a través del cual se determinaba el destino del alma de un difunto en el más allá. Para ello se pesaba el corazón en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era considerada justa y podía acceder a la vida eterna. Si era más pesado, el alma era devorada por la monstruosa Ammit.

- Esto, porque el corazón era considerado el centro de la sabiduría, los sentimientos y las acciones del individuo durante la vida.

- Hasta comienzos de este siglo este era un tema más bien histórico, filosófico. Sin embargo, hoy la ciencia no duda de la relación que existe entre el corazón y el cerebro. Sobre esto y más trató la reunión de prensa con el cardiólogo intervencionista de Clínica Mayo (Rochester), Mohamad Alkhouli, quien está investigando esta conexión y el impacto que puede tener un órgano en el otro.

“La conexión entre la mente y el corazón es parte de una relación más amplia y poderosa entre mente y cuerpo. Estados emocionales como la ansiedad, el luto, la alegría pueden influir directamente en los ritmos cardíacos, la presión arterial e incluso el riesgo de ataques cardíacos. Al mismo tiempo, el corazón envía señales de vuelta al cerebro a través de los nervios, las hormonas y los receptores de presión afectando nuestro estado de ánimo, atención y niveles de estrés. Así que no se trata solo del cerebro hablando con el corazón; el corazón también responde”, dice el doctor Alkhouli.

Corazón partío

- Entre las afecciones asociadas con la conexión entre el cerebro y el corazón se encuentran la disección espontánea de arterias coronarias (SCAD, por sus siglas en inglés) y la miocardiopatía inducida por estrés (SICM, por sus siglas en Inglés), también conocida como síndrome del corazón roto. Ambas afecciones pueden desencadenarse por situaciones estresantes o emociones extremas.

- En el caso del síndrome, provoca una interrupción temporal en la forma en que el corazón bombea la sangre. Las personas que lo experimentan pueden sentir un dolor torácico repentino y creer que están teniendo un ataque cardíaco.

- Las herramientas habitualmente utilizadas para detectar ataques cardíacos no pueden identificar cuándo la causa del dolor torácico es, en realidad, el síndrome del corazón roto. En la mayoría de los casos es necesario realizar una angiografía coronaria invasiva para diferenciar la SICM de un infarto de miocardio causado por una obstrucción de las arterias coronarias.

Pero ahora, los investigadores de la Mayo lograron observar y medir el campo magnético del corazón sin intervenciones invasivas. Lo hacen con un pequeño sensor, parecido a una máquina de rayos X, que se lleva cerca del corazón. “Hemos descubierto cómo detectar si el paciente tenía un síndrome de corazón roto o si estaba teniendo un verdadero infarto cardíaco antes de llevarlo al laboratorio para una prueba invasiva. Es algo que antes nunca nadie había podido hacer con confianza: diagnosticar si era un verdadero infarto o una falsa alarma”, explica el cardiólogo.

- Otro estudio de Mayo sugiere que la SCAD, un tipo de ataque cardíaco a menudo por causa del estrés físico o emocional, puede ser un evento secundario desencadenado por el síndrome del corazón roto.

- En el síndrome del corazón roto, el debilitamiento temporal del corazón no ocurre de manera uniforme. Algunas partes del corazón no pueden contraerse adecuadamente, mientras que otras trabajan más para compensar. Este movimiento desigual crea fuerzas de torsión en el músculo cardíaco, explica el Dr. Alkhouli.

“Como las arterias coronarias, que son los principales vasos que suministran sangre al corazón, se sitúan en la superficie del órgano, pueden estirarse o tensionarse en las zonas donde se unen las áreas hiperactivas e hipoactivas durante el síndrome del corazón roto. En algunos casos, esta tensión puede provocar un desgarro en la pared de la arteria, lo que conocemos como SCAD”.

- Una pregunta que aún queda por responder es por qué algunas personas desarrollan el síndrome del corazón roto tras un trauma emocional, mientras que otras no, apunta el médico.

- El estrés emocional también puede aumentar el riesgo de otras afecciones cardíacas, como: presión arterial alta –también conocida como hipertensión–, enfermedad cardíaca, taquicardia auricular y bradicardia.

“Lo que más me fascina es lo profundamente entrelazados que están nuestros sistemas emocional y cardiovascular, y lo mucho que aún no comprendemos. ¿Podremos algún día ‘reprogramar’ esta conexión para promover la curación, utilizando la terapia, neuromodulación (alteración de la actividad nerviosa en lugares específicos del cuerpo por medios eléctricos o químicos), o incluso herramientas digitales? En Clínica Mayo, estamos explorando estas cuestiones y empezamos a ver el corazón y el cerebro no como órganos separados, sino como una única red dinámica”, dice con entusiasmo el investigador.

- El Dr. Alkhouli es parte de la Clínica del Cerebro y Corazón de Mayo, donde cardiólogos y neurólogos trabajan juntos para evaluar a los pacientes que pueden presentar síntomas neurológicos atribuibles a un evento cardíaco.

En estos pacientes, el corazón y cerebro están estrechamente relacionados, como en los casos de ictus causados por coágulos que se forman en el corazón, conocidos como ictus cardioembólicos.

- Las causas de un accidente isquémico transitorio, un corto período de síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, pueden incluir un coágulo de sangre que se desplaza desde otra parte del cuerpo, como el corazón, hasta alguna arteria que suministra el cerebro. La afección cardíaca conocida como aterosclerosis, la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, también puede conducir a un accidente isquémico transitorio.

- Se necesita más investigación para comprender mejor cómo aprovechar la conexión entre la mente y el corazón para la prevención y curación de enfermedades. “Hay medidas que se pueden adoptar en este momento para su salud mental que beneficiarán su corazón y la atención de la salud de su corazón que beneficiará a su cerebro”, dice el Dr. Alkhouli.

“La buena noticia es que lo que es bueno para su mente suele serlo también para su corazón, y viceversa”, explica. Esto incluye:

- Manejo del estrés.

- Tener un sueño de calidad.

- Mantener conexiones sociales.

- Practicar mindfulness.

Todas estas prácticas tienen beneficios mensurables para la salud del corazón. Del mismo modo, la práctica habitual de actividad física, una alimentación saludable para el corazón y el control de la presión arterial y el colesterol pueden mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Es un circuito de retroalimentación poderoso: cuidar de uno apoya al otro.

3

Mito o Verdad: el bienestar protege contra el deterioro de la memoria

Foto de Maksim Goncharenok.

La depresión y la ansiedad son factores de riesgo en la disminución más rápida de la salud cerebral y la aparición de la demencia. En el lado opuesto, el bienestar se define como salud emocional combinada con poder funcionar de manera efectiva. La felicidad, la confianza, el sentido de propósito y el control sobre la vida se encuentran entre los elementos del bienestar.

- Los niveles más altos de bienestar pueden ayudar a reducir el riesgo de pérdida de memoria en la mediana edad, sugiere una nueva investigación, que rastreó a más de 10 mil personas mayores de 50 años en un lapso de 16 años.

- Los hallazgos, que se publicaron en la revista revisada por pares Aging & Mental Health, encontraron que aquellos que dijeron que tenían un mayor bienestar aumentaban sus probabilidades de tener mejores puntuaciones en las pruebas de memoria.

Estas personas, todas decididas a tener “cerebros sanos”, también informaron de un mayor sentido de control, independencia y libertad para tomar decisiones.

- Esta asociación entre el bienestar psicológico y un mejor recuerdo fue pequeña pero significativa. El vínculo también era independiente de los síntomas depresivos, según los investigadores.

- Sin embargo, el análisis realizado por una cohorte de 15 expertos en el Reino Unido, Estados Unidos y España no encontró evidencia que sugiera que una mejor memoria estuviera vinculada a un mayor bienestar posterior, aunque los autores dicen que la posibilidad no puede descartarse.

- Los académicos añaden que los resultados destacan que los factores psicológicos y sociales afectan la salud cerebral, y el bienestar puede proteger contra el deterioro cognitivo. Las intervenciones para promover el bienestar psicológico, como la atención plena, podrían mantener funciones mentales como la memoria a medida que las personas envejecen.

“En el contexto de una población que envejece, comprender los factores que pueden proteger y mantener una función cognitiva saludable es fundamental para mejorar la salud de la población y el desarrollo de políticas de salud”, explica la autora principal, la profesora de Psicología en la Universidad de Liverpool y actual becaria de Investigación de Alzheimer del Reino Unido, Dra. Amber John, que se especializa en la investigación sobre el envejecimiento, con un enfoque específico en la salud mental, la neurodivergencia y la demencia.

“Si bien, en esta investigación, no podemos examinar y comprender la relación entre causas y efectos, determinando si un evento conduce a otro (causalidad), nuestros hallazgos son importantes para proponer que el buen bienestar es anterior a una mejor memoria en lugar de viceversa. Esto sugiere que el vínculo entre el bienestar y la memoria no es solo porque las personas con mala memoria tengan un mal bienestar y que, si se demuestra la causalidad, mejorar el bienestar podría proteger contra el posterior deterioro de la memoria”.

- El coautor Joshua Stott, profesor de Envejecimiento y Psicología Clínica en la UCL, añade: “Este estudio representa un paso importante hacia la comprensión de la interacción entre el bienestar y la memoria a lo largo del tiempo. Ofrece nuevos conocimientos sobre cómo el bienestar autovalorado se asocia con la memoria y viceversa”.

“Si bien nuestros hallazgos son preliminares, destacan la importancia de considerar las influencias psicosociales en la salud cerebral, como la memoria”, agrega.

4

Lo + prometedor: microchip chileno para la detección temprana de cáncer

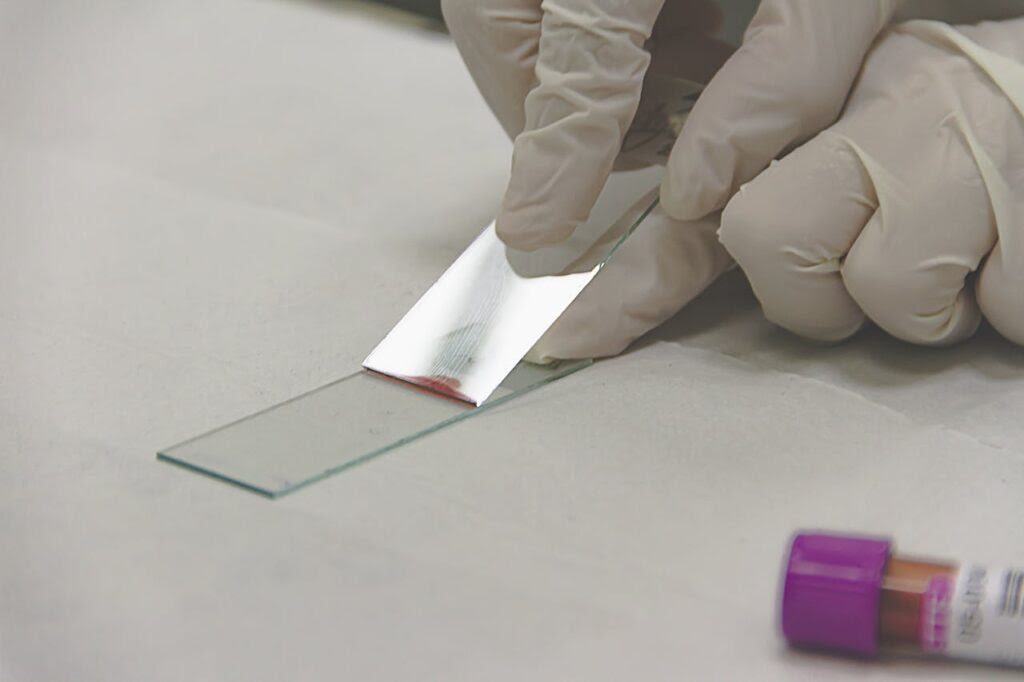

Foto de Roberto Carrafa.

Esta es una muy buena noticia: un equipo multidisciplinario de destacados investigadores e investigadoras de diversas instituciones de Chile desarrolló un novedoso microchip microfluídico nanoestructurado en 3D con dióxido de silicio (SiO₂), diseñado para la captura y detección eficiente y específica de vesículas extracelulares (EVs).

- Estas vesículas –extracelulares biomarcadores del cáncer de mama– son pequeños saquitos celulares que están en muestras de sangre, orina o saliva. Estas acumulan una gran cantidad de información y son biomarcadores, un nuevo tipo de mensaje que el cuerpo secreta a través de estos fluidos.

“El chip es un dispositivo externo, similar a un test de embarazo como el que se vende en farmacias, fabricado con elementos a microescala que permiten capturar de manera eficiente los biomarcadores tumorales presentes en la sangre. Su función sería detectar un biomarcador específico y procesar la muestra y entregar información diagnóstica precisa”, explica la coautora, Dra. Rina Ortiz, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Viña del Mar.

- Este avance representa una alternativa no invasiva y más eficiente a los métodos de diagnóstico convencionales, que suelen ser lentos, costosos y requieren grandes volúmenes de muestra.

- El chip utiliza una estructura tridimensional que maximiza el área de superficie, permitiendo una interacción superior entre las moléculas objetivo y el biosensor, lo que aumenta significativamente la especificidad, eficiencia y velocidad del análisis.

- El microchip ha demostrado su capacidad para detectar eficazmente las vesículas extracelulares que expresan los antígenos CD63 y CD81 de células de cáncer de mama.

“Este trabajo, que ha sido el producto de muchas científicas multidisciplinarias, es un tremendo paso. Nos da la posibilidad de llevar a la clínica, en el futuro, un chip o una especie de tirita reactiva, un dispositivo donde nosotros vamos a tomar, en forma inmediata, una muestra, ya sea de saliva, orina o sangre, y podremos comprender qué tipo de proteínas hay en vesículas dentro de estas muestras”, explica la Dra. Lorena Lobos, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDiS.

-¿Cuál es la ventaja de este método de detección?

-En la actualidad, la detección de vesículas extracelulares no es cuantificada ni detectada en ninguna clínica ni sistema de salud. Sin embargo, estas vesículas podrían ser el reflejo de mensajes fisiológicos que avisan de alguna patología o cambio, y podrían cargar un montón de moléculas, como proteínas marcadoras, que es lo más interesante. Podríamos anticiparnos a enfermedades, simplemente pinchándonos un dedo, con una gota y detectando en esa vesícula las proteínas positivas de ciertas enfermedades, ya sean cardiovasculares, cáncer, lupus, o cualquier otra.

- Señala que esto significa una masificación para quienes están tratando de entender cómo avanzan las patologías. “Para anticiparnos a que los pacientes tengan un buen diagnóstico y, por lo tanto, un buen tratamiento. Es un paso muy importante poder acercar la ciencia tan prístina a la clínica para tener un impacto real en las pacientes y los pacientes de cualquier patología”.

-¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos de pesquisa?

Responde la profesora Rina Ortiz:

-A diferencia de la mamografía, que necesita identificar una lesión con cierto tamaño, nuestro chip capta señales moleculares liberadas por las células tumorales que podrían estar presentes desde el inicio de la enfermedad. Es un examen de alta sensibilidad que se basa en una simple muestra de sangre, lo que lo hace menos invasivo, a diferencia de la biopsia del tejido tumoral, que es un procedimiento quirúrgico doloroso para el paciente. Además, es una tecnología económica y simple, que no requiere equipamiento de alta gama y profesional especializado para la interpretación del resultado, lo cual la hace potencialmente complementaria a los métodos actuales de detección y diagnóstico.

-¿Cómo funciona?

-Es no invasivo, porque se realiza a partir de una muestra de sangre extraída del paciente, incluso se podría solicitar en exámenes de rutina. El dispositivo está diseñado para aislar y analizar vesículas extracelulares producidas por las células tumorales que circulan en la sangre. Estas vesículas contienen información del tumor y permitirían identificar la presencia de la enfermedad sin necesidad de procedimientos dolorosos o riesgosos.

- Actualmente están iniciando la validación en modelos in vitro con cáncer, en una etapa crítica, para confirmar que el microchip funciona en condiciones biológicas complejas al analizar muestras de sangre. Si estos resultados son positivos, comenzarán la validación clínica en seres humanos en aproximadamente 2 años, lo que implica probar el dispositivo con pacientes diagnosticados y evaluar su rendimiento real.

“Sobre la base de estos antecedentes, si logramos buenos resultados en estas etapas de validación, y una vez cumplidos los requerimientos regulatorios, podría estimarse que el dispositivo esté disponible para uso clínico en un plazo total de 5 a 7 años, contando desde la etapa inicial actual hasta su posible implementación en el sistema de salud”, relata la doctora Ortiz.

- Además de su potencial diagnóstico, la tecnología tiene la capacidad de ser adaptada para otros tipos de cáncer y, en el futuro, otras enfermedades incluso. También destaca por ser un método más accesible y económico a largo plazo, lo que podría reducir inequidades en salud, al acercar herramientas de detección avanzada a poblaciones vulnerables.

También participan en esta investigación: Dra. Carolina Cabeza (Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello); Dra. Natalia Hassan (Instituto Universitario de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDiS, Universidad Tecnológica Metropolitana); Dominique Lemaitre (Universidad Andrés Bello); y María Luisa Cordero (Universidad de Chile).

Hasta acá llega esta edición de Efecto Placebo. Cuida tu cuerpo y tu mente para mantenerte saludable. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.

Inscríbete gratis en Efecto Placebo el newsletter de salud de El Mostrador. Cada jueves te informaremos sobre las últimas investigaciones, terapias, avances en medicina y las claves para alcanzar el bienestar.