Opinión

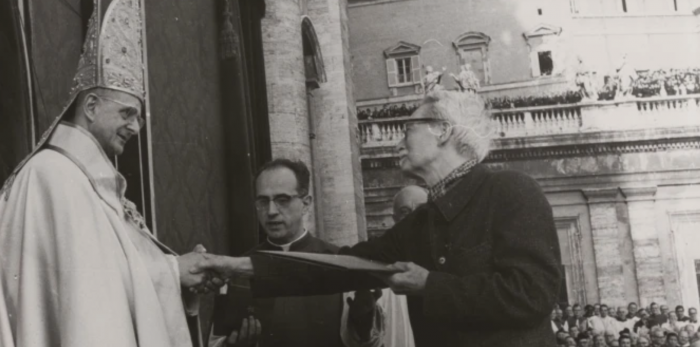

Jacques Maritain y Paulo VI (Foto: Aciprensa)

Opinión

Jacques Maritain y Paulo VI (Foto: Aciprensa)

La actualidad del humanismo cristiano

El humanismo cristiano se juega su existencia en su capacidad crítica para evaluar y desafiar las pretensiones de poder absoluto, promover la justicia y la dignidad humana, y mantener una esperanza trascendente que impida la idolatría de lo finito.

En un país tensionado por la desafección ciudadana, la fragmentación social y el debilitamiento de las referencias comunes, el humanismo cristiano puede ofrecer una brújula moral. Sin embargo, esto solo será posible si se despoja de sus formas estáticas y se reinventa como una propuesta abierta, dinámica y plural.

En la historia política y cultural de Chile, el humanismo cristiano ha desempeñado un papel trascendental. Inspiró grandes reformas sociales, defendió la dignidad humana frente a la barbarie de la dictadura y articuló propuestas de transformación social orientadas al bien común. No obstante, su relevancia actual es objeto de debate y se encuentra en entredicho, según diversos analistas de la coyuntura nacional. Surge entonces la pregunta crucial: ¿puede este enfoque seguir ofreciendo respuestas válidas en una sociedad profundamente secularizada, marcada por una creciente desconfianza hacia las instituciones y la expansión del individualismo?

Se suele confundir el corpus de ideas con los partidos que declaran su adherencia, pero esta es una identificación impropia. Las construcciones intelectuales o filosóficas poseen una existencia y validez intrínseca que trascienden las formaciones políticas. Un partido, en cambio, es una organización temporal, pragmática y mutable, cuyo objetivo principal es la conquista y el ejercicio del liderazgo en el Estado y la influencia en la sociedad. Por lo tanto, el humanismo cristiano no encuentra su definición o expresión exclusiva en un partido, ni en un conjunto de ellos, ni en la ausencia de los mismos.

Con raíces profundas en la patrística y en el legado de pensadores como Erasmo, Tomás de Aquino, Maritain, Mounier y Ricoeur, el humanismo cristiano ha sabido actualizarse. Esta evolución se manifiesta en el pensamiento crítico latinoamericano de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone, y en el magisterio del Papa Francisco. El hilo conductor entre todos estos autores es la problemática de los derechos de la conciencia y los derechos inalienables de la persona.

En consecuencia, se hace imprescindible que el humanismo cristiano dialogue con las críticas contemporáneas provenientes del feminismo y el anticolonialismo, así como con las interpelaciones que desafían la concepción tradicional del “sujeto universal de derechos”.

En Chile, el humanismo cristiano dio origen a iniciativas sociales, educativas y políticas de gran impacto durante el siglo XX. No obstante, esta herencia también ha sido fuente de tensiones. Al aferrarse a esquemas doctrinales inamovibles o a una interpretación excesivamente institucionalizada, esta corriente ha mostrado en ocasiones su rostro estático. Es decir, una forma de moral cerrada que busca preservar el orden más que abrirse al cambio, y que tropieza con los desafíos actuales del pluralismo, los avances de la ciencia o las nuevas sensibilidades culturales contemporáneas.

Es crucial entender que el humanismo cristiano no es una “tercera vía” entre modelos económicos o políticos como el capitalismo y el comunismo; esa dicotomía fue una simplificación propia de la Guerra Fría. Tampoco cabe ver en él la nostalgia de una nueva cristiandad. Cuando el humanismo cristiano se transforma en un bastión conservador, se distancia de su vocación original: ser una propuesta a favor de la dignidad, la justicia y la solidaridad.

En el plano político chileno, esta contradicción se hace evidente cuando quienes se proclaman herederos de esta tradición avalan discursos autoritarios, excluyentes o regresivos, desconectados del espíritu que la inspira.

Frente a esta versión inerte, Henri Bergson propuso una distinción relevante. Diferenció entre una “religión estática” –cerrada, conservadora y normativa– y una “religión dinámica” –creativa, transformadora y abierta al amor universal–. Esta distinción permite iluminar los caminos posibles de un humanismo cristiano que hoy, más que una doctrina rígida, debe ser una fuerza ética viva, capaz de dialogar con la complejidad actual.

Este modelo es aplicable al humanismo cristiano como una fuerza abierta al futuro, en permanente diálogo con los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Un humanismo cristiano dinámico no replica dogmas, sino que interpreta sus principios a la luz de los nuevos contextos. La dignidad humana, la solidaridad universal, la justicia ecológica, el compromiso con los más vulnerables y el respeto a la libertad de conciencia son hoy más necesarios que nunca, pero requieren nuevas formas de expresión y acción.

En este proceso de renovación, el humanismo cristiano ofrece una mirada actualizada al comunitarismo, una perspectiva cada vez más necesaria en las sociedades contemporáneas. Frente al individualismo rampante, propone la construcción de lazos sociales fuertes y el fomento de la corresponsabilidad, recogiendo la profunda verdad de que “nadie se salva solo”, como tan elocuentemente ilustra el imaginario de El Eternauta.

Lejos de diluir la individualidad, esta visión reconoce que la persona se realiza plenamente en comunidad. Este comunitarismo contemporáneo, que emerge en gran parte como crítica al liberalismo individualista, se distingue por su énfasis en la pluralidad cultural y la importancia crucial de los significados sociales compartidos en la configuración de la justicia y la identidad. Es desde esta perspectiva dinámica y plural que el humanismo cristiano puede sostenerse sobre pilares esenciales, compartibles con cualquier persona, sin importar su credo o su cultura.

El núcleo de esta visión se cimienta en la dignidad inalienable de cada ser humano, considerándola el fundamento irrenunciable de toda acción. De esta base se desprende la necesidad de una solidaridad activa, entendida como una responsabilidad compartida que impulsa a confrontar la desigualdad y a participar activamente en la construcción comunitaria.

Además, se postula firmemente la fraternidad universal, un llamado a superar las lógicas de exclusión y fragmentación. Esta fraternidad promueve un cosmopolitismo arraigado que reconoce la interdependencia y fomenta el cuidado mutuo entre todos los habitantes del planeta.

Esta perspectiva también incorpora una ecología integral, que entrelaza la justicia social con la justicia ambiental y territorial. Esta visión reconoce la pertenencia a una comunidad de vida mucho más amplia, en la que todos los elementos están interconectados y merecen respeto.

Para avanzar en estos principios, se valora profundamente el diálogo fecundo con las ciencias, las diversas culturas y otras cosmovisiones, comprendiendo que la riqueza del conocimiento y la experiencia se construyen en la interacción.

Finalmente, todo lo anterior culmina en un compromiso público orientado al bien común, que no busca imponer ideas, sino proponerlas con la convicción de que son el camino para una sociedad más justa y armónica.

Estos principios no son una receta ideológica, sino una invitación al discernimiento, a la deliberación crítica y al compromiso con la vida democrática. Hoy, cuando el país atraviesa una crisis de horizonte –marcada por el descrédito de las instituciones, el vaciamiento de la política y la desafección ciudadana–, se vuelve urgente reactivar estas propuestas, capaces de convocar sin imponer, de inspirar sin excluir.

El humanismo cristiano, si se libera de nostalgias institucionales y se reencuentra con su impulso originario, puede contribuir a esa tarea. Para ello, sin embargo, debe abandonar cualquier pretensión de superioridad moral o privilegio cultural. No se trata de reclamar espacios perdidos, sino de ofrecer lo mejor de su legado como un fermento transformador, al servicio de la justicia, la paz y la dignidad, y en la construcción de comunidades vibrantes y solidarias.

El humanismo cristiano se juega su existencia en su capacidad crítica para evaluar y desafiar las pretensiones de poder absoluto, promover la justicia y la dignidad humana, y mantener una esperanza trascendente que impida la idolatría de lo finito.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.