Opinión

Cedida

Opinión

Cedida

No querer ver: el retorno del “presunto desaparecido”

El tratamiento mediático y las reacciones a los casos de Bernarda Vera y Luis Pino, revelan más sobre nosotros mismos y la sociedad en que vivimos que sobre ellos y la tragedia de la cual, finalmente, todos somos parte. Lo reconozcamos o no.

El caso de Bernarda Vera, detenida desaparecida que estaría viva en Argentina, fue el tema de un artículo del medio digital Reportea y de un reportaje del programa televisivo “A fondo”, producido por Chilevisión. Durante varios días, este último tuvo gran repercusión en los medios y redes. Parte de esas reacciones apuntaron a generalizar, esgrimiendo un argumento que es una falacia evidente. Según se afirma, este caso demuestra que todos, la mayoría, o muchos detenidos desaparecidos estarían vivos en el extranjero.

Sobre Luis Pino, en cambio, solo el diario digital El Mostrador publicó una breve nota que no tuvo mayor difusión. Para los demás medios su historia parece no haber sido relevante. El joven de 16 años fue detenido y hecho desaparecer por agentes del Estado en 1986. Por un error de transcripción que podría ser el argumento de un relato kafkiano, no fue incluido como desaparecido en el listado oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991, y solo fue reconocido en esa condición hace un mes.

A partir de este caso nadie sacó conclusiones generalizadoras. Por el contrario, muy pocas voces afirmaron siquiera la probabilidad de que hubiera otros similares; a pesar de la existencia de víctimas no calificadas que han sido reconocidas por otras comisiones investigadoras en los años 1992 y 2009, o por los tribunales, como los cuatro casos cuyos restos fueron identificados recientemente por el Servicio Médico Legal.

Tan diferentes reacciones obedecen, probablemente, a más de un factor. Uno de ellos es el tratamiento mediático. Una mirada atenta al reportaje de Chilevisión revela la manera en que la información fue comunicada y ayuda a entender cómo luego fue significada por sectores de la opinión pública.

Hay secretos y secretos

La publicidad previa a la transmisión del programa ya advertía sobre algunas de las características de su formato, entre ellas, la oferta de un resultado “sorprendente”. Este fue desplegado en las escenas finales, al modo de un reality, en una suerte de encerrona a la mujer que sería Bernarda Vera, a quien la cámara solo capta en su escape del abordaje periodístico. Imagen después replicada hasta al infinito en redes.

Este tipo de espectacularización suele ser utilizada por el periodismo sensacionalista que apela a la sorpresa de la primicia “en exclusiva”, al impacto y a la emoción fácil, desconectada de una comprensión de la información en profundidad. Muy distante del tratamiento “a fondo” que promete el programa.

El foco del reportaje es el hallazgo de una detenida desaparecida viva –hecho aún no probado judicialmente– y el secreto que las autoridades del Ministerio de Justicia habrían mantenido sobre esta investigación, al posponer la entrega de los antecedentes al juez que investiga casos relacionados. Según se señala, ese secreto se habría mantenido a lo largo de ya casi 20 años, pero solo se apunta a funcionarios que asumieron responsabilidades recientemente.

La información proviene de la única fuente entrevistada en torno a este punto: el expolicía y exfuncionario del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, Sandro Gaete, renunciado en 2024 por diferencias con sus superiores, según él mismo ha declarado.

Que el Estado, sus poderes y organismos no han dado respuesta a lo que se suele denominar la “deuda pendiente” que representan los detenidos desaparecidos y que el secretismo ha sido un obstáculo, queda demostrado con el simple hecho de que seguimos constatando esa falta: todavía hay más de mil casos sobre los cuales se desconoce su destino, lo que da cuenta del limitado alcance del Nunca más transicional. Pero sobre esto no hay reportajes en televisión.

El Plan Nacional de Búsqueda, creado en 2023, es parte del mismo Estado, enfrenta similares obstáculos y complicidades, y tiene múltiples limitaciones, pero es la primera vez que se intenta impulsar una política pública permanente y coordinada de esos mismos poderes y organismos en la tarea de contribuir, en conjunto con los tribunales, a esclarecer el destino de cada víctima y a hacer justicia. Que llega tarde, no cabe duda. Y que sus resultados dependerán de la convergencia de esos esfuerzos, tampoco.

Por eso llama la atención que el interés periodístico se centre en la demora actual –que la hubo– y en el secreto –que se levantó–, pero que a la vez se omita la tardanza histórica y el gran secreto: el que mantienen los perpetradores, sus cómplices y encubridores, con la complacencia, tolerancia o renuncia de gobernantes, legisladores y jueces. De este secreto nada nos dice el reportaje. Esa omisión y desplazamiento del foco de interés impide al espectador comprender por qué, después de 35 años del término de la dictadura, recién hoy se están desarrollando estas investigaciones.

“Presuntos desaparecidos”

Dado el foco y el formato elegidos, el reportaje de Chilevisión apenas roza el contexto histórico y carece de un marco de comprensión del caso y de la desaparición forzada como práctica sistemática del terrorismo de Estado utilizado por la dictadura para el exterminio masivo de sus opositores, ni sobre su continuidad, alcance y consecuencias. La principal característica del producto resultante es la superficialidad que, de alguna manera, posibilita el argumento falaz que ha circulado.

Dadas esas limitaciones y más allá de su intención, el efecto más visible del reportaje fue contribuir a reactivar la sospecha construida por la dictadura en torno a la figura del “presunto desaparecido”. Esa construcción comenzó el mismo 11 de septiembre. Su origen fue la desinformación oficial y se diseminó en la sociedad a través de los únicos medios de comunicación que fueron permitidos inicialmente: los incondicionales al régimen.

Quienes entonces apoyaron y se beneficiaron de la dictadura son quienes hoy, a partir del caso de Bernarda Vera, se apresuran a generalizar y convertir la excepcionalidad en norma. Incluso reivindican los asesinatos y desapariciones como actos “inevitables”, y acusan a las víctimas y sus familiares de “abuso” y “aprovechamiento del Estado”, por haber recibido indemnizaciones reparatorias, derecho por lo demás establecido en el ordenamiento jurídico. Intentan así manipular un sentimiento que resuena y puede producir identificación en la conciencia de quienes, desde la indefensión, experimentan diversas formas de abuso y sufrimiento en su vida cotidiana.

Esas narrativas actualizan, en un verdadero déjà vu , aquellas sostenidas durante 17 años de dictadura para negar la desaparición forzada e, incluso, para negar la existencia misma de las personas denunciadas como víctimas. Lo que este episodio evidencia es la verdad que falta, y los sesgos y limitaciones de la comunicación pública pauteada por el imperio del rating, el algoritmo de las redes sociales digitales y la inexistencia de un sistema de medios verdaderamente plural.

Disputar las palabras, las imágenes, sus sentidos

En Chile no hemos visto fotografías de la máquina de exterminio en dictadura como las del Holocausto nazi, o las del genocidio del pueblo palestino que vemos a diario. Pero hemos visto las de aquellos cuerpos semienterrados de los fusilados de Pisagua con la vista vendada y las manos amarradas. Y las fotografías de los cuerpos desnudos de los asesinados en falsos enfrentamientos.

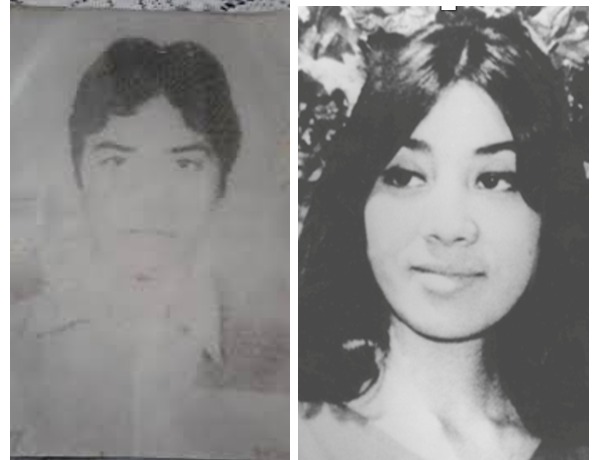

En estos días hemos visto también los retratos de Bernarda Vera y de Luis Pino. Son capturas de instantes anteriores al horror. De esas imágenes impacta el contraste. Claridad y nitidez en una, borradura en la otra: un rostro que pareciera desvanecerse como tantos otros rostros de desaparecidos. Metáfora de lo que aparece y desaparece ante nuestros ojos, de lo que los medios muestran u omiten, de lo que una parte de la sociedad niega o no quiere ver. Simbolización también del secreto y la negación de los crímenes.

Pero las imágenes nunca son suficientes, ellas también necesitan de las palabras. La proliferación de los discursos que desde la indiferencia, el odio o la crueldad niegan, banalizan o utilizan la burla, nos inscriben una vez más en el paradigma del victimario y su reivindicación de la muerte y la impunidad. Por ello es necesaria una respuesta social de rechazo, no su relativización.

La manera en que informamos, narramos y juzgamos estos hechos, los formatos y las palabras que utilizamos tienen la mayor importancia, porque no solo se necesita un conocimiento y un reconocimiento público de lo vivido, de la violencia estatal y de la impunidad en el presente, también es necesario disputar los sentidos que esa historia tiene en el presente, incluidos los sentidos que encarnan los cuerpos desaparecidos

En este punto vuelvo a recordar Restos, aquel poema de Elvira Hernández que nos remite a la pregunta sobre qué haremos con nuestro propio genocidio. Y con la aspiración a habitar un país donde la vida digna sea posible.

¿Encontraremos los pelos de la vergüenza

las escamas óseas de una verdad agrietada

la vértebra de nuestra historia?

¿Estará en algún lugar del territorio

la mano de la justicia o solo seremos pasto

y gente que escobilla sus trajes?

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.