Opinión

Opinión

Contra los vientos de la historia: el indulto a los violadores sexuales

Este proyecto político de ultraderecha, que se presenta como restaurador y de emergencia, es en realidad regresivo.

Hace unos días, en un programa de debate televisivo, el diputado José Meza Pereira y la diputada electa Javiera Rodríguez Pascual –militantes del Partido Republicano y representantes de la ultraderecha chilena– fueron consultados sobre si estarían dispuestos a conmutar penas a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Ambos respondieron afirmativamente.

Rodríguez, al ser consultada por sus fundamentos, le cedió la palabra a Meza, señalando que él tenía “mejores fundamentos” por su condición de abogado; y Meza, de manera enfática, aludió a enfermedades terminales y a supuestas motivaciones humanitarias para justificar un indulto generalizado a personas mayores de 70 o 75 años. Cuando la periodista lo interpeló con la pregunta decisiva –“¿Incluso si se tratara de un violador de niños?”–, Meza confirmó sin titubeos que también en ese caso correspondería la conmutación, pues, según afirmó, “no hay que hacer distinción”.

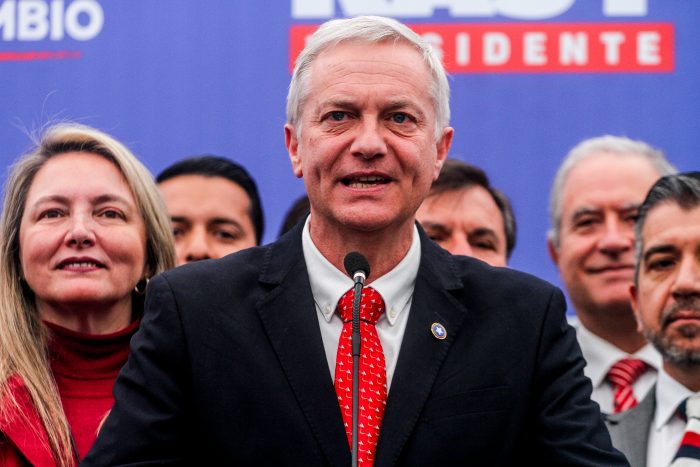

La reacción posterior del candidato presidencial José Antonio Kast –líder e ideólogo del Partido Republicano–, quien evitó cuestionar los dichos y sostuvo que “eso no es lo relevante”, dejó claro que no estamos frente a un desliz discursivo individual del diputado Meza, sino ante una coherencia programática asentada en el corazón de la ultraderecha.

En la larga duración de las sensibilidades sobre el crimen, pocos procesos resultan tan nítidos como el desplazamiento que ha llevado a que los delitos sexuales –y, en particular, aquellos cometidos contra niñas y niños– se conviertan en uno de los repertorios criminales más intolerables para las sociedades contemporáneas occidentales. Desde la segunda mitad del siglo XX, diversas investigaciones históricas y sociológicas han mostrado cómo estos delitos pasaron de ser justificados y naturalizados a ocupar el lugar de una infamia absoluta.

Ello se debe a un proceso lento en el que convergen múltiples transformaciones sociales y culturales, entre ellas: la obtención de derechos femeninos; la recomposición social y laica de la imagen de la familia, que vuelve más creíbles las sospechas y acusaciones al interior de ella; la valoración de la infancia como sujeto de derecho y el acuerdo colectivo por protegerla; y la creciente atención al daño íntimo causado a las víctimas, que convierte en trauma irreparable lo que antes se interpretaba como una vergüenza moral u ofensa social.

Ante todo lo anterior, podría sostenerse, con razón, que estamos ante un punto de inflexión en la economía moral occidental: lo que antes podía ser naturalizado, justificado o incluso relativizado, pasó a constituirse en un acto absolutamente intolerable, perseguido penalmente y desprovisto de cualquier matiz aceptable. El violador sexual –en especial el agresor de niñas y niños– ocupa así el lugar del criminal más detestable.

Es precisamente contra ese horizonte histórico y contra ese acuerdo social que debe leerse la declaración del diputado Meza, quien desprecia el lugar que estos crímenes ocupan en la sensibilidad contemporánea y tensiona una de las fronteras éticas más estables en el caso chileno: la inaceptabilidad absoluta de relativizar la agresión sexual contra menores.

Dado lo anterior, lo que está en juego excede un debate técnico sobre política criminal. El trasfondo ideológico revela la persistencia de una lógica de perdón selectivo hacia los crímenes de la dictadura. El perdón a violadores de derechos humanos –nunca formulado de manera explícita, pero insinuado bajo las figuras del “enfermo terminal”, la “persona mayor” o el “caso humanitario”– opera como matriz para extender esa indulgencia hacia otros delitos considerados “no políticos”.

Entonces, el punto ciego del discurso republicano es su propia coherencia interna: el afán por indultar a los criminales de la dictadura está por sobre todo. En este caso, incluso llega a sobrepasar sus propios eslóganes sobre la infancia –los niños primero”–; o tal vez –y esta es la hipótesis más inquietante– la infancia es solo un discurso instrumental, disponible para movilizar adhesiones conservadoras, pero prescindible cuando entra en conflicto con la agenda de indulgencia hacia quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

Si la protección de la infancia fuera un principio sustantivo y no un significante vacío, la sola posibilidad de liberar a condenados por abuso sexual infantil sería inaceptable. Sin embargo, la disposición a relativizar ese límite ético muestra que la prioridad real está en otro lugar: la reescritura del pasado autoritario y la rehabilitación simbólica de sus responsables.

Esta tensión revela una segunda dimensión del problema ante la indulgencia hacia los criminales sexuales. Incluso en un país actualmente polarizado como Chile, existen ciertos acuerdos sociales construidos colectivamente y propios de los avances de las sociedades occidentales contemporáneas, como la condena absoluta a la violencia sexual y la persecución de los violadores sexuales, la protección reforzada de la infancia y la imposibilidad de otorgar indulgencia a quienes dañaron cuerpos vulnerables.

Son consensos mínimos pero fundamentales, fruto de décadas de discusión democrática, de luchas feministas, de reformas legales y de la expansión del lenguaje de los derechos. Frente a ellos, la ultraderecha busca la revisión, la erosión y la eventual reversión de esos acuerdos. Si logran relativizar la intolerancia hacia los delitos sexuales cometidos contra menores, cualquier otro límite ético puede ser desplazado.

Lo que emerge es, entonces, la fractura entre una sociedad que ha construido un consenso sobre la gravedad extrema de los delitos sexuales y un sector político que insiste en retroceder hacia un orden moral anterior, menos atento a los cuerpos vulnerables y más dispuesto a sacrificar esos avances en nombre de un perdón que busca liberar y justificar a los victimarios de la dictadura y sus crímenes.

La maniobra revela una voluntad política profunda: desarticular muchos de los consensos democráticos y derechos sociales que Chile ha logrado a lo largo de su historia. No buscan solamente gobernar; buscan reconfigurar el marco moral del país. Y ello implica desestabilizar principios que parecían inamovibles para reinstalar una jerarquía ética donde algunos perpetradores merecen indulgencia mientras las víctimas son relegadas al silencio.

Este proyecto político de ultraderecha, que se presenta como restaurador y de emergencia, es en realidad regresivo. Al intentar desplazar los acuerdos mínimos de la vida democrática, no solo desafía la memoria y la justicia –en este caso, de las víctimas de violaciones sexuales–, sino que pretende redefinir quién merece protección y quién puede ser sacrificado en nombre de una agenda política autoritaria.

Los vientos de la historia soplan en dirección contraria; sin embargo, algunos insisten en navegar hacia atrás.

- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.